| Ian Anderson | flute, vocals, acoustic guitar, mandolin, tin whistle, percussion, harmonica |

| David Goodier | bass |

| Scott Hammond | drums |

| Florian Opahle | guitar |

| John O'Hara | keyboards, Hammond organ, piano, accordion |

| Joe Parrish-James | guitar on 11 |

イギリスのプログレッシヴ・ロック・グループ「JETHRO TULL」。 67 年結成。 風貌魁偉のフロントマン、イアン・アンダーソンをリーダーに、現在まで約 40 年にわたって作品を発表し続ける。 ブルーズ・ロックから出発、ハードロックを基調にクラシックやトラッド果てはカントリーなどさまざまな要素を盛り込んで個性を極めた。 ライヴはコントをやりながら超絶演奏が続くすさまじいものだそうです。 最新作は 2021 年発表の「The Zealot Gene」(全英トップ10に入ったらしい)。 2023 年新譜「RökFlöte」発表予定。

| Ian Anderson | flute, vocals, acoustic guitar, mandolin, tin whistle, percussion, harmonica |

| David Goodier | bass |

| Scott Hammond | drums |

| Florian Opahle | guitar |

| John O'Hara | keyboards, Hammond organ, piano, accordion |

| Joe Parrish-James | guitar on 11 |

2021 年発表の第二十二作「The Zealot Gene」。25 年ぶりの新作。

内容は、ほぼ変わらぬクラシカルかつフォーキーな歌ものヘヴィ・ロック。

基本的な芸風は変わらないので、「Heavy Horses」を聴いているのと同じ感じがする。

それが悪くないから不思議、というかこのグループの魅力はそこにあるんだろう。

バレのギターがない分、歌の存在感が重みを増している。

コブシの効きも猫なで声の気味悪さも、五百年くらい生まれるのが遅かったような純粋で素朴で強欲でいやらしい節回しも健在。

色気は増したような気がする。

ANGE と同じで年降るにつれて熟成するばかりの芳醇なるオールド・ロックだ。

「The Betrayal Of Joshua Kynde」は傑作。

プロデュースはイアン・アンダーソン。全英チャートでトップ 10 入り。

「Mrs Tibbets」(5:54)

「Jacob's Tales」(2:13)

「Mine Is The Mountain」(5:40)リズム・チェンジとともに目くるめく展開を見せるプログレッシヴ・ロック。

「The Zealot Gene」(3:54)

「Shoshana Sleeping」(3:41)

「Sad City Sisters」(3:40)

「Barren Beth, Wild Desert John」(3:37)

「The Betrayal Of Joshua Kynde」(4:06)

「Where Did Saturday Go?」(3:53)

「Three Loves, Three」(3:30)トラッド調が冴えわたる佳作。

「In Brief Visitation」(3:00)

「The Fisherman Of Ephesus」(3:41)

(INSIDEOUT 19439927162)

| Glen Cornick | bass |

| Clive Bunker | drums, percussions |

| Martin Lancelot Barre | electric guitar, flute on 2,9 |

| Ian Anderson | flute, acoustic guitar, hammond organ, piano, mandolin, balalaika, mouth organ, vocals |

69 年発表の第二作「Stand Up」。

ジャック・ブルースと見まがうばかりのヴォーカルが冴えるブルージーな作品。

そして、ブルーズにフルートという取合わせがとても新鮮であり、CREAM 風のサウンドにダンサブルなノリが加わっている。

作品も、フォーキーなタッチを基調に、バッハをモチーフにした「Bourée」やリズムを工夫したもの、オーケストラを盛り込んだものなど、ひねりの効いたものが多い。

ヴォーカルは独特のスタイルがすでに完成されている。

デフォルメされた節回しとしつこい声色を用いて、俗っぽさを誇張しているようだ。

しかし、そのアクの強いスタイルを支える声質と表現には本格的な力量を感じる。

ブルージーなペーソスとトラッド・フォーク・ダンス風のグルーヴを併せ持つ、ユニークなヴォーカル・ロック。

どちらかといえば派手さよりも渋味の勝った味わいながらも、英国チャートを駆け上がった。

作曲は全曲イアン・アンダーソン。

プロデュースはアンダーソンとテリー・エリス。

永見ハルヲのイラストを版画にしたようなジャケットもいい。

「A New Day Yesterday」(4:08)ヘヴィなギター・リフがドライヴするミドル・テンポの真剣なブルーズ・ロック。

CREAM の「Born Under The Bad Sign」を思わせる。

左右のチャネルからギターが 1 本づつ聴こえる。

間奏は専売特許となるワイルドなトーキング・フルート。

オブリガートにマウス・オルガン(ハーモニカでしょう)。

「Jeffrey Goes To Leicester Square」(2:03)

バレのフルートとギターのハーモニーが軽妙なリフを奏でるトラッド調の曲。

各種パーカッションが軽やかに鳴り響く。

ファースト・アルバムにも「A Song For Jeffrey」という曲があったが、誰のことだろう?

いかにも 70 年辺りの英国ロックな音です。

「Bourée」(3:45)

バッハのリュート曲をアレンジした有名な作品。

二声のフルートを主役にしたアンサンブルは、テーマをジャジーに崩して変奏し、キレのいい演奏を見せる。

フルートのヤクザなアドリヴもカッコいい。

ベースがアンサンブルでは対位的な動きを見せ、後半にはソロも取る。

インストゥルメンタル。

「Back To The Family」(3:45)

サイケ/ビート調のヴォーカル・ラインとトラッド風味たっぷりのギターを混ぜ合わせたユニークなニューロック。

サビでは、狂おしいフルートとともに激しく攻めたてるようなハードロック調の演奏を見せる。

最後は一気に盛り上がり、ギターとフルートのバトルへと突っ込む。懐かしいギターの音だ。

ガレージ風味あり。

うんと田舎臭い TRAFFIC もしくは LED ZEPPELIN のファーストのイメージ。

「Look Into The Sun」(4:18)

アコースティック・ギターの柔らかなストロークとささやくようなエレキギターによる弾き語り。

ゆったりうねるような歌メロがおだやかに圧倒的に存在感を表す。

ブルーなオブリガートが、控えめながらも丹念に刻まれる。

アンダーソンのヴォーカルは、土臭いようで研ぎ澄まされている。

トラッド・フォークとブルーズの配合の妙を感じさせる TULL らしい作品だ。

同時代ということか、サウンドの手触りが LED ZEPPELIN のファースト・アルバムに似ている。

ドラムレス。

「Nothing Is Easy」(4:20)

フルートとギターをフィーチュアしたハードロック。

エネルギッシュなフルート、バタついたドラムス、ヘヴィなギターが絡みつつシャフル・ビートで迫る濃厚な演奏だ。

ベース・ラインにも主張を感じる。

イタリアのロック・グループは、DEEP PURPLE やこの辺りの音に影響を受けているのではないだろうか。

転調もいい感じだ。

ヴォーカルのコブシも効いている。

「Fat Man」(2:48)

アコースティック・ギター、バラライカ、オルガンらによるエキゾチックなフォルクローレ。

パーカッションが奏でる呪術的なリズムがうねるステージでギターとバラライカがかき鳴らされる。

アンダーソンが吟遊詩人のような歌唱を見せる。

もっとも、スクルージやシャイロックのイメージも強い。

「We Used To Know」(3:55)

エレキ、アコースティック・ギター伴奏による荒々しくも切ないバラード。

ボブ・ディランを思わせる重く感傷的なヴォーカルとギター。

そして、間奏は狂おしいフルートとワウ・ギターによるサイケデリックなソロ。

リズム・セクションも惚れ惚れするようなプレイである。

FAIRPORT CONVENTION のファーストのようなくすんだセンチメンタリズムと、ニューロック風のサウンドのバランスがいい。

全体にギターの音が明快であり、気持ちいい。

コード進行の賜物とはいえ、それをこれだけ活かしきるパフォーマンスあってのものでしょう。名曲です。

「Reason For Waiting」(4:00)

バレのフルートによる安らぎのテーマとヴォーカル、うっすらと流れるオルガンらが次第に雄大な流れへとまとまってゆくシンフォニック・チューン。

アコースティック・ギター(アンプを通しているようではあるが)は絶え間無くかき鳴らされ、独特のうねりを生み出す。

また、アンダーソンのフルートは流れの中に巧みにアクセントをつけている。こうして緩急を活かした曲調が悠然と高まってゆく。

万を辞して弦楽オーケストラが現れ、ヴォーカルを支えてゆく。

ベース、ドラムスが聴こえないところから、ほとんどアンダーソンの独り舞台と思われる。

ストリングス・アレンジと指揮は、後にメンバーとなるデヴィッド・パーマーによる。

「For A Thousand Mothers」(4:12)

エネルギッシュなフルートをリードに派手に攻めたてるハードロック。

8 分の 6 拍子でたたみかけるリフが曲をドライヴし、のたくりながらも快調に突き進む。

きっかけをつくるスネアの連打がカッコいい。

ヴォーカルはやはりひときわ光る。

一旦演奏は終わるが、一呼吸おいてエピローグのように、ヘヴィなフルートとギターの応酬が再現される。

挑発的というか、向こうっ気の強そうなイメージです。

(F2 21042)

| Glen Cornick | bass |

| Clive Bunker | drums, percussions |

| Martin Barre | electric guitar |

| Ian Anderson | flute, acoustic guitar, vocals |

| guest: | |

|---|---|

| John Evan | organ, piano |

70 年発表の第三作「Benefit」。

ブルーズ色、ニューロック色は減退し、いわゆるハードロックとトラッド・フォークの中間のような独特のサウンドができ上がった作品である。

録音も明快さを増していると思う。

強烈に個性的なアンダーソン節の内実は、豊かな声量、男性的な声質とコブシによる巧みな表情づけである。

ワンパターンのようで、曲ごとにしっかり雰囲気を作る表現力に驚かされる。

本作では特に、じっくり歌いこむ姿が印象的だ。

ヴォーカルとともに演奏も荒々しいイメージが先立つが、本作では意外にもリリカルな面がよく見える。

むくつけき男どもが漂わす侘びしさは、一層切ないということだろう。

イギリス風のくすんだ叙情味とともに、カントリー風の乾燥した厳ついタッチも感じられるところが興味深い。

ディッケンズと西部劇は意外に近接しているのかもしれない。

今回はフルートが控えめな気もするが、その一方で、アコースティック・ギターの響きが美しい。

ハードな曲でののたくるようなリフや、勢いたっぷりに熱く突っ走るスタイルもここが原点だろう。

やや弾けたりないというか年のわりには落ちついているというか、通人ぶり過ぎて地味な印象もある作品だが、聴き込むとやはり独特の旨味がある。

キーボード担当としてジョン・エヴァンがゲスト参加。

作曲は全曲イアン・アンダーソン。

プロデュースはアンダーソンとテリー・エリス。

「With You There To Help Me」(6:15)

冷え冷えとしたディレイをかけたフルートが印象的な、ボブ・ディランのような、いやロイ・ハーパーのようなサイケデリック・フォークロック。

メタリックなギターはヴォーカルとフルートに鋭く突っかかるが、ややけだるい節回しが生む無常感が勝っていると思う。

ピアノとアコースティック・ギターが堅実にビートを刻む。

終盤の演奏が不気味な味わいをもつ。

英国ロックらしく不健康にけだるく冷ややかなタッチなのですが、なぜかアメリカで売れそうな音だと感じました。

イタリアン・ロックに対する大きな影響元の一つ。

「Nothing To Say」(5:10)

一転、若々しく骨太な泣きの TULL 節が冴える佳曲。

へヴィなギター・リフと対立するエモーショナルなヴォーカルには珍しく感傷がにじむ。

ド演歌ロックの真骨頂であり、「Aqualung」への道も見える。

「Inside」(3:46)

澱みなく軽やかな音が新鮮なカントリー・フレーヴァーある作品。

クールなフルートとヴォーカルの軽快なステップ。

「Son」(2:48)

ブルージーなギターがドライヴするミドル・テンポのハードロック小品。

アコースティックでクラシカルなブリッジが意表を突く。

ヴォーカルは粘っこいデフォルメの効いた表情を見せる。

「For Michael Collins, Jeffrey And Me」(3:47)

トラッド調の弾き語り。

ヴァースはアコースティック・ギターの響きが交差する英国プログレッシヴ・フォークの世界である。

サビでは JETHRO TULL らしさ満点のへヴィで脂っこい演奏で盛り上がる。

このサビは不思議なほど古さを感じさせない。そして、弾き語りパートの雅で無常な響きに英国の伝統を感じます。

また 「Jeffrey」が出てきましたな。

「To Cry You A Song」(6:09)

GENTLE GIANT のような変拍子風アクセントの泥臭いギター・リフが主役のハードロック。

ギターはリフを刻み、パワー・コードを轟かせ、シャウト調のヴォーカルを焚きつける。

ツイン・ギターのユニゾン、ハーモニー、大胆なコード・チェンジの応酬など、ギターの荒々しいせめぎあいがカッコいい。

「A Time For Everything」(2:42)

へヴィなハードロック調のギターとルーラルなヴォーカル、フルートが不思議と調和する小品。

あまりよく意味の分からないフィードバックなど好き放題のギターとフルートがそれぞれに勝手に幻惑的なアドリヴを繰り広げる。

調和ではなく乱調美か?と思う間もあまりないままに終わり。TRAFFIC の作品にありそうな雰囲気である。

さりげなくピアノが伴奏している。

「Teacher」(3:57)

角張ったリフにのった FREE のようにブルージーかつ現代的なキレのあるハードロック。

演歌ヴォーカルによるモダンな歌唱という不思議な取り合わせである。

オルガンのオブリガートとともに走るサビがカッコいい。

間奏は、激しいトーキング・フルートとギターが英国ロックらしいスタイリッシュなインタープレイを放つ。

リフ一発といってしまうとそれまでだが、アンダーソンのプレイヤーとしての存在感を見せつけられる作品だ。

イタリアの DELIRIUM などはそのままこのスタイルのコピーである。

佳曲。

「Play In Time」(3:44)

フルートとギターがユニゾンするブルージーなリフレインから始まるブルーズ・ロック。

前曲よりもシンプルなノリであり、やはりギターとフルートが絡み合うが、テープ逆回転やノイジーな決めなどややサイケデリックな表現がある。

実験精神を発揮しつつ必殺技を模索している、そんな感じだ。

「Sossity; You're A Man」(4:31)

オルガンとアコースティック・ギター伴奏による弾き語りフォーク。

ヴォーカルとギターが古から変わらぬ人の営みに思いを馳せながら切々と物語を紡ぐ。

ヴォーカルはコブシをこねくり回すこともなく正統的に歌い上げる。

実はかなりの美声である。

おセンチ感傷フォークとはニュアンスを異にし、血の涙のような男の哀しみがにじみ出ている。

終盤のギターもみごとだ。

TULL の魅力はアコースティック・ギターにもある。

(F2 21043)

| Ian Anderson | vocals, acoustic guitar, flute |

| Martin Barre | electric guitar, descant recorder |

| John Evan | piano, organ, mellotron |

| Jeffrey Hammond | bass, alt recorder, odd voice |

| Clive Bunker | drums, percussions |

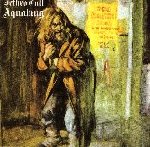

71 年発表の「Aqualung」。

本作から、キーボードのジョン・エヴァンが新加入、ベースはジェフリー・ハモンドに交代する。

オルガン・メロトロンの響きの加わったサウンドは、ストーリー性ともあいまってさらに濃厚さを増したようだ。

さて作品は、アンダーソン自身は徹底して否定したそうだが、文学的といってもいいような歌詞に一貫したコンセプトが感じられるトータル度の高いもの。

ジャケットとタイトル曲からイメージされるのは、やはりディッケンズかオー・ヘンリーの世界である。

スリーヴ裏には「神と人」という謎めいた序詞もあり、おそらく哀愁に満ちた寓話の詰まった作品と見ていいだろう。

サウンドは、熱いコブシを効かせて歌い込むヴォーカルを支えてヘヴィな演奏が突っ走るエネルギッシュかつリズミカルなハードロックと、アコースティックなトラッド・フォークがかみあった独特のものだ。

ブルーズ・ロック、ハードロック直系のヘヴィなサウンドにフルート、アコースティック・ギター、ピアノで変化をつけることで、クラシックからトラッドまで幅広い音楽ジャンルを横断している。

まさに、変幻自在のロックである。

そして、哀愁をかきたてるトラッド・フォーク調のパートとドライヴ感あるヘヴィ・ロックが対比をくっきりとさせつつもきわめてナチュラルにとけあっており、結果として、アルバム全体に逞しい流れがある。

初期の最高傑作という評価は、この多彩な音楽性を哀愁ある一つの色あいでまとめあげたところに起因するのだろう。

独特のうねりをもつ曲調が確立されたのもここである。

もちろん、田舎芝居の主役のようなデフォルメされた表情を貫くヴォーカルも忘れてはならない。

豊かな声量を活かし、渋みと強引さを兼ね備えたヴォーカル・スタイルこそが、このグループの最大の特徴である。

安易なジャンル分けをさせない不思議なエネルギーに満ちた音にフルートやストリングスがお伽話のニュアンスを持ち込み、人の世の愚かさと人生の儚さの物語を巧みに綴っている。

酔いどれロックのワイルドさとペーソス、そして文学性が交差した傑作といえるだろう。

タイトル曲のリフは、もはや殿堂入りしてもいいのでは。

「Aqualung」、「Locomotive Breath」といったメタファーは英語圏の人たちには新鮮だったのでしょうか。

また、欧州大陸や米国の多くのミュージシャンに大きな影響を与えていることも指摘しておきたい。

「Aqualung」(6:31)ヘヴィなリフとパワフルなヴォーカルが冴える名曲。

「Cross Eyed Mary」(4:06)

「Cheap Day Return」(1:21)

「Mother Goose」(3:51)アコースティック・ギター、リコーダーによるトラッド調の弾き語り。

枯れた味わいを醸し出す器楽に対し、意外にもヴォーカルはメロディアスでポップ。

ナンセンスでグロテスクな歌詞は GENESIS とも共通す。

名曲。

「Wondr'ing Aloud」(1:53)ストリングス、ピアノをフィーチュアした優美なバラード。

「Up To Me」(3:14)荒々しいフルートを用いたトラッド・ロック。

リズミカルながらもヘヴィに攻め立てるリフがカッコいい。

「My God」(7:08)かき鳴らされるアコースティック・ギター、波打つピアノに導かれたミステリアスな弾き語りで始まる大作。

ドラムス、ギターが加わりラウドに盛り上がるも、歌はあたかもメロディを刻み込むように続く。

中間部のフルート・ソロを経てコラール、フルートの多重録音を交えた圧倒的なアドリヴへ。

重厚。

「Hymn 43」(3:15)ピアノ、ギターをフィーチュアし、ややレイドバックしたロックンロール。

英国流ゴスペル?

「Slipstream」(1:12)ストリングスをしたがえたギター弾き語り。

「Locomotive Breath」(4:23)冒頭のジャジーなピアノ・ソロに驚かされるハードロック。

雄々しく堂々とした演奏にいきり立つような勢いが感じられる。

間奏ではフルート・ソロがフィーチュアされる。

「Wind Up」(6:01)珍しくスワンプ風のバラード。

ピアノ伴奏で朗々たる歌声を聴かせる。

中盤は演奏が前曲のようなハードロックへと変化し、テンポもアップ。

泣かせるエンディングだ。

「Lick Your Fingers Clean」(2:46)ボーナス・トラック。

「Wind Up(quad version)」(5:23)ボーナス・トラック。

「Excerpt From The Ian Anderson Interview」(13:58)ボーナス・トラック。

「Song For Jeffery」(2:51)ボーナス・トラック。

「Fat Man」(2:56)ボーナス・トラック。

「Bouree」(3:57)ボーナス・トラック。

(Chrysalis 7243 4 9 5401 2 5)

| Ian Anderson | vocals, acoustic guitar, flute, wind |

| Martin Barre | electric guitar |

| John Evan | piano, organ |

| Jeffrey Hammond | bass |

| Barriemore Barlow | percussions |

72 年発表の「Thick As A Brick」。

「St.Cleve Chronicle」なる新聞の紙面そのままのジャケットや、フロント・ページの写真の天才少年詩人の歌詞が使われているという設定など、イアン・アンダーソンの凝った趣向が面白い作品。

アナログ・レコードの都合で片面 1 曲ずつになっているものの、実際は通して 1 曲 40 分を越える大作といえるだろう。

サウンドは、アコースティックなトラッド・ミュージックやクラシックの風味をもつリズミカルなハードロック。

決して終らない御伽噺のように、不思議な郷愁と溌剌とした希望を湛えた本作は、おそらく TULL の音楽の完成型の一つだろう。

一流の芸術作品は、鑑賞者の見る角度によってさまざまな姿を見せ続ける。

本作はロックの中では数少ないそういう性質をもつ作品といえる。

叙情性や哀愁といった心へ訴えるものだけではなく、体を動かし続けることによっていつまでもリスナーに夢を見させようと試みる魔法に近い。

もしかすると、この作品を味わい続けるには、子供と同じ無邪気さと限りないエネルギーが必要なのかもしれない。

世知の常套句が頭に詰ってしまった大人に、はたしてこのステップで踊り続けることができるだろうか。

本作でドラマーがクライヴ・バンカーからバリモア・バーロウに交代している。

昔語りのようなヴォーカルとアコースティック・ギターの軽快なストロークが起こす心地よいうねりに、知らず知らずのうちに惹き込まれてゆく、すばらしいオープニング。

フルートやピアノ、ギターのアンサンブルには、せわしないくらいのスピード感とフォーク・ダンスのように軽やかなグルーヴがある。

ドラムスが飛び込み、エレキ・ギターとオルガンがヘヴィに轟くと、演奏はさらにドライヴ感を強めて突っ走り始める。

フルートは、ギターにひけを取らないほど熱っぽい演奏。

強力なリフで走るハードロックにフルートやピアノの音が巧みに仕込まれ、トラッド・フォーク調の長閑な詩情も醸し出されている。

後半は、キーボード、フルートを活かしたサウンド・エフェクト風の幻惑的な演奏から、哀愁たっぷりのボレロへと向かってゆく。

そしてオルガンやティンパニを用いてエンディングを目指すシンフォニックな演奏は、もはや痛快を通り越して感動的。

ヘヴィでクラシカルにもかかわらず、同時に田舎のお祭りのようにダンサブルなところも、TULL のサウンドの大きな特徴である。

エネルギッシュなアンサンブルが、ほとんどノンストップで駆け抜けるイメージがある作品だが、聴き込む毎に強力なリフでドライヴされるパワフルな演奏の内側に、山あり谷ありのストーリーや多彩なアレンジが見えてくる。

めくるめく物語性ときらめくような即興風のアイデアがつまった大傑作といえるだろう。

聴きやすさという意味でも重要な作品である。

CD ではオリジナル・アルバムに加えて、同曲のライヴ・ヴァージョン(11:48)及び 15 分余りのアンダーソン、ハモンド、バレのインタビューを収録している。

「Thick As A Brick」(22:45)

「Thick As A Brick」(21:05)

「Thick As A Brick」(11:48)1978 年マジソン・スクエア・ガーデンでのライヴ録音。

「Interview With Jethro Tull's Ian Anderson, Martin Barre And Jeffrey Hammond」(16:28)

(Chrysalis 7243 4 95400 2 6)

| Ian Anderson | vocals, flute, acoustic guitar, alto & soprano & sopranino sax |

| Martin Barre | electric & spanish guitar |

| John Evan | organ, piano, synthsizer, piano accordion |

| Jeffrey Hammond | bass, string bass |

| Barriemore Barlow | drums, glockenspiel, sundry percussion devices |

74 年発表の「War Child」。

冒頭空襲警報と爆音が不気味に鳴り響くにもかかわらず、肩の力の抜けた歌ものを主とした小品集の印象が強い作品である。

これは、大ヒットした前作「Passion Play」を元にした映画の企画(この企画は結局頓挫した)と平行して製作されたという台所事情によるのか、前二作があまりに長大だったためにそう感じてしまうのか。

実際いくつかの曲は「Passion Play」以前のセッションで作曲されたものらしい。

多忙な中でのアルバム製作だったのは間違いなさそうだ。

多彩な管楽器(サックスもアンダーソン自身のプレイらしい)やツボを押さえた派手な弦楽奏をバックにしたアンダーソンの歌唱は相変わらず冴えているし、ノスタルジックな演出も巧みだが、バレのギターはあまり炸裂しないし、バンドとしてのバネのある強引なまでのグルーヴを見せる場面は少なめである。

(トラッド系の「お囃子」的で軽やかなノリはあるのだが)

まとまりあるなめらかな仕上がりと感じるか、パンチも弾け方も物足りないと感じるかはさまざまだろう。

一方、キーボードはそれになりに目立っており、オルガンやアコーディオンに加えて、4 曲目のような大胆かつ豊かなシンセサイザー・サウンドがなかなかの聴きものである。

ハードロックというニュアンスはほとんどなく、前々作、前作の昔語り的な作風のまま、曲だけがコンパクトになった感じである。

本アルバムは、オーケストラ・アレンジを手がけているデヴィッド・パーマー(裏ジャケットで「神」のコスチュームを着ている)に捧げられている。

全体としては、管弦楽をごく自然に巻き込んだ、パッショネートながらもメロディアスなロック・アルバムである。

まずは「Queen And Country」、「Back-Door Angels」、「Sealion」辺りが耳に残り、その後アコースティックな弾き語りに移ってゆく。そこまでいけば、アンダーソンの術中にはまって楽しむことができるだろう。

アルバム・セッションの曲をあまさず収録したボーナス・トラック付きの CD がお勧め。

「Paradise Steakhouse」や「Sealion 2」、「Rainbow Blues」など、アルバムから洩れたのが不思議なほど完成度の高い作品もある。

「WarChild」(4:35)

「Queen And Country」(3:00)

「Ladies」(3:16)

「Back-Door Angels」(5:26)本作中では珍しいハードなプログレの力作。毛羽立ったシンセサイザーのオブリガートが強烈。ギターも吼える。

「Sealion」(3:38)クラシカルなブリッジなどインストのキレが際立つ。リズム・チェンジもカッコいい。

「Skating Away On The Thin Ice Of The New Day」(4:10)

「Bungle In The Jungle」(3:36)

「Only Solitaire」(1:36)

「The Third Hoorah」(4:49)

「Two Fingers」(5:11)

以下ボーナス・トラック。

「Warchild Waltz」(4:19)映画音楽風の管弦楽奏。インストゥルメンタル。

「Quartet」(2:43)ペーソスあふれるジャズ・カルテット、ストリングス、ハモンド付。インストゥルメンタル。

「Paradise Steakhouse」(4:02)

「Sealion 2」(3:19)

「Rainbow Blues」(3:38)クラシカルなオルガン、弦楽が特徴的なソフトめのブルーズ・ロック。

「Glory Row」(3:33)

「Saturation」(4:21)

(Chrysalis 7243 5 41571 2 7)

| Ian Anderson | vocals, acoustic guitar, flute |

| Martin Barre | electric guitar |

| John Evan | piano, organ |

| Jeffrey Hammond-Hammond | bass, string bass |

| Barriemore Barlow | drums, percussions |

75 年発表の「Minstrel In The Gallery」。

タイトルやアコースティック・ギターを弾き語るアンダーソンの節回し、弦楽の調べなど、クラシカルかつトラッド的なイメージがあるが、じつは意外やエレクトリックな音の強烈なパワーを感じさせる作品だ。

特に、ギターは今まで以上にラウドな音で弾きまくっており、リズム・セクションもめまぐるしいプレイで曲調を支えている。

そして管弦楽もバンドと一体となって、激しく起伏する演奏に巻き込まれている。

ユニークなのは、これだけヘヴィでパワフルな演奏ながらも、ハードロックというイメージとも若干距離があることだ。

ハードロックというには、あまりにリズミカルで直線性がなく、ヒネリとコブシが効いているのだ。

むしろ、極端に電化・大音量化したトラディショナルなダンス・ミュージックというニュアンスの方が、近いかもしれない。

音楽の基本が、米国からの輸入であるブルーズ/黒人音楽にではなく、英国民俗音楽にあるということなのだろう。

パワフルにしてトリッキーな演奏という意味では、イメージは GENTLE GIANT にも通じる。

これらの要素をもったタイトル曲は、かなりの秀作といえるだろう。

そして中盤 4 曲目、5 曲目辺りでは、哀愁漂う歌声と品のある弦楽の調べにて、アコースティックな TULL の魅力を存分にふりまいている。演奏の端々に感じられる「濃さ」を英国風の「翳り」へと沈めると、じつにしっとりとしたいい上澄みが残り、英国ロックの伝統たる音が馥郁と立ちのぼってくるのだ。

続く B 面のオムニバス大作は、管弦楽とバンド、アンダーソンが三位一体重厚にして軽やかなやりとり見せる傑作。

大人向けの短編小説、もしくはオケ/バンド付の講談である。

ヴォーカルの味わいは、もはや怨歌に近く、ここでもヘヴィなギターが存在感を見せる。

さて本作、大作と 70 年代後半の枯れた英国情趣の間においてあまり目立たない作品だが、TULL を TULL たらしめている圧倒的な演奏力と硬軟メリハリの効いたプロデュース力を堪能できる名盤である。

オーケストラ・アレンジはデヴィッド・パーマー。

「Minstrel In The Gallery」(8:09)得意のヴォードヴィル調の序章を経て、けたたましいギターが縦横無尽にリードする粘っこい演歌ブギーへと展開する、派手めの傑作。逞しくもヒネリのあるリズムが独特。

「Cold Wind To Valhalla」(4:17)アコースティック・ギターとフルートが舞うリズミカルなトラッド・ロック。

弦楽が寄り添う弾き語りによる渋めの序盤から、駆け上るように一気にラウドな音へと変化する。スライド・ギターが特徴的。ここでも弾力に富むリズムが冴え、たくましいグルーヴを生む。

「Black Satin Dancer」(6:51)劇的な盛り上がりを見せる、ピアノ、弦楽をフィーチュアしたバラード調の作品。

ギターはここでもヘヴィなソロを披露。中盤にぐっと音量を落としたフルート・ソロをフィーチュアして、LED ZEPPELIN ばりのサイケな演出を見せるも、あっという間にギアを上げて目まぐるしいエキサイティングな演奏へと突っ込む。

結局は大音量ギターとトーキング・フルート、コブシのある歌がぐいぐいとヒネリを効かせながらリードするのだ。

バラード調の歌ものをパワフルな器楽で一気に持ち上げて最高潮に達するところは、本作の特徴といえるだろう。

エピローグはおだやかなピアノと歌、そして弦楽が華やかに色を添える。

変化に富む展開が楽しい名曲だ。ユーロロックに影響を与えたこと、想像に難くない。

「Requiem」(3:41)子守唄風の弾き語り。優美な弦楽奏が支える。チェロの響きが切ない。慈愛の歌。

「One White Duck/O10 = Nothing At All」(4:35)アコースティック・ギター伴奏によるメランコリックなフォークソング。伸びやかでやや哀しげなサビ。トラッド風の無常感。1 曲目のアコースティック・ヴァージョンというニュアンスもあり。

「Baker St. Muse」(16:40)ギター弾き語り、弦楽奏、ピアノによる穏やかなパートとギター、オルガン、ベースが唸りを上げるヘヴィなパートをフルートと歌が縫って進んでゆく大作。「Think As A Brick」、「Passion Play」のやり口をスケール・ダウンしたという解釈もできそうだが、密度の高い音と緊密な連携を見せる演奏による流れるような筆致はやはり名作といえるだろう。鉄琴やヴァイオリンの音がすばらしいアクセントになっている。後半は SE や即興風のファンタジックな演奏を盛り込みながら、ヴォーカルと弦楽でじっくりと歌いこんでゆき、次第にテンポを取り戻して勢いのいいハードロックへと変化してゆく。

「Grace」(0:37)カーテンコール風のエピローグ。

(Chrysalis F2 21082 DIDX 2079)

| Ian Anderson | vocals, acoustic guitar, flute, harmonica, occasional electric guitar, percussion |

| Martin Barre | electric guitar |

| John Evan | piano |

| Barriemore Barlow | drums, percussions |

| John Glascok | bass, vocals |

| guest: | |

|---|---|

| David Palmer | strings arrangement, conduct, sax on 5 |

| Maddy Prior | vocals on 8 |

| Angela Allen | vocals on 2,7 |

76 年発表の「Too Old To Rock'N'Roll: To Young To Die」。

時代に取り残されたロートル・ミュージシャン(誰のことなんでしょう)の起死回生というテーマを軸にしたエピソード曲集。

歌詞だけだとトータル・イメージがあるかどうかが分からないが、内ジャケットのコミックスのおかげでストーリーがあることが分かるという趣向である。

この作品から、CARMEN 出身のジョン・グラスコックがベーシストとして加入し、弦楽アレンジと指揮でグループを支える盟友デヴィッド・パーマーも、ゲスト・ミュージシャンとしてクレジットされている。

曲調はいつになくブルージーであり、自嘲気味の軽妙さや遣る瀬なさがにじむ。

アコースティック・ギター弾き語りによる酔いどれバラードも多い。

若気の自己憐憫ではなく、ここまでよくやってきたと自分を誉めてもいいと思える人生の時期にさしかかった時に口ずさむような歌もある。

完全にメインは歌であり、ストリングスとギターがおだやかにヴォーカルを支え、ピアノとフルートがささやくように合いの手を入れている。

ストリングスも歌謡曲風なところも見せており、タイトル曲のイントロのギターやオーケストラのオブリガートにいたっては、一瞬ベンチャーズを従えた渚ゆう子が頭をよぎる。

悪趣味な洗練と単細胞化へと走る世のサウンド傾向へ、あえて背を向けているような矜持と「粋さ」があるくせに、そういう自分をあえて老いぼれうらぶれた調子で嘲る辺りは、もうさすがとしかいいようがない。

歌ものだが、きめの細かい音の使い方や機敏な演奏で、バンドとしての絶妙の呼吸も見せていると思う。

アコースティックな音が支配的なのは、ひょっとするとマディ・プライアの参加を通じた STEELEYE SPAN の影響もあるのかもしれない。

タイトル、ジャケットから景気のいいロックンロール・アルバムを期待すると、あまりにフォーク・タッチのつぶやくような歌にとまどうだろう。

それでも、疲れているときに聴くとなかなかいいのです。

最終曲のコテコテのストリングスとエレピに、ちょっと涙ぐむかも。

異色のデリケートなバラード・アルバムともいえる。

「Quizz Kid」(5:11)クイズ番組で勝利して一攫千金という奇妙な歌。弾き語りと軽妙なハードロックを駆け巡る、しなやかで逞しい典型的 TULL 節。

ベースの音が目立つ。

「Crazed Institution」(4:48)フォーキーでメロディアスな"ヴォードヴィル・ロック"。アコースティックなサウンドが支配的なイメージ。

「Salamander」(2:52)ウィリアム・ブレイクばりの詩的なトラッド小品。ゴードン・ギルトラップばりのオープン・チューニングのギターが美しい。

「Taxi Grab」(3:56)けたたましいギターやブルーズハープを前面に出したフォーク風ハードロック。

「タクシーに乗ろう!」というキャンペーンのような奇妙な歌。ブルーズ、カントリーなど粘っこい垢抜けなさを強調したアメリカンな音。コーダがカッコいい。

「From Deadbeat A To An Old Greaser」(4:11)ハーモニー・ヴォーカルを生かしたバラード。弦楽奏によるバッキング。サックスやギターによるわびしい間奏もいい。McDonald & Giles を思わせるデリケートな作品である。

「Bad-Eyed And Loveless」(2:12)アコースティック・ギター弾き語りのトラッド風小品。

「Big Dipper」(3:38)イギリスの有名な遊園地をモチーフにしたと思われる作品。

「Too Old To Rock'N'Roll: To Young To Die」(5:43)管弦が巧みにバックアップするメロディアスな佳曲。

泣きのメロディに歌謡曲風のゴージャスなアレンジの取り合わせがいい。

個人的には、ピアノ伴奏もあってエルトン・ジョンっぽいと思いました。

「Pied Piper」(4:35)初めて主人公(レイ・トーマス、THE MOODY BLUES のフルート奏者と同名だが ...)が歌詞に登場する。

ポール・マッカートニーがやりそうな終わりのない御伽噺風のフォークロック。ハメルンの笛吹き。

「The Chequered Flag(Dead Or Alive)」(5:23)ストリングスが寄り添う慈愛のバラード。

TULL というよりは 10CC 辺りをイメージしたほうがよさそうな繊細でファンタジックな音。

ここでチェッカーフラグが振られてもまた次があるさ。

(Chrysalis CDP 32 1111 2)

| Ian Anderson | vocals, acoustic guitar, flute, mandolin, whistle |

| Martin Barre | electric guitar, lute |

| John Evan | piano, organ, synthesizer |

| Barriemore Barlow | drums, marimba, glockenspiel, bells, nakers, tabor |

| John Glascok | bass, vocals |

| David Palmer | piano, synthesizer, portative organ |

77 年発表の「Songs From The Wood」。

プログレッシヴな作風を英国トラッド風という意匠で自然かつ巧みに包んだ大名盤。

冒頭 1 曲目から語り口は自信たっぷり、パワフルでポップ、粘っこい名調子が冴え渡る。

田舎臭い節回しをこれだけスタイリッシュに示し、音楽エンタテインメントとしてのしかけも施した上で、なおかつカッコいいと思わせるグループは他にはない。

冒頭、アカペラからバンドが流れ込む瞬間の興奮で一気に引き込まれてしまう。

本作品は、凝った演奏や編曲のおもしろさ以前に、テーマとなる旋律の魅力が傑出している。

タイトル曲の歌詞ではないが、鼻歌になりそうなほど親しみやすいメロディにあふれているのだ。

音楽家として好調時の作品である。

演奏や編曲のスタイルに共通点を感じる GENTLE GIANT と決定的に異なるのは、万人に馴染むレッテルを自ら貼り付けて平気の平左だったところだろう。

アンダーソン氏の場合、そういう姿勢が「老獪」といったイメージなりがちだが(結局人は見かけか?!)、元祖鬱病ロジャー・ウォーターズやピーター・ガブリエルも同じような悩みや考えや経てそれぞれの場所にたどり着いたのだと思う。

さて、バンドはアンダーソンのヴォーカル率いるトラッド・バンド的なノリの中に収まってみごとに一体となっている。

ギターもいつも通りのへヴィなリフで活躍するが、今回は特にシンセサイザーやオルガンといったキーボードが、あるときはさりげない音でバンドを彩り、またあるときはそこから突出する典雅でクラシカルなアクセントとして輝き、全体にとてもいい感じで機能している。

また、こまめなパーカッションの使い分けもいい。

全体に独特のぎらぎらした躍動感とともに日々を追ううちに worn-out してしまったようなペーソスもちゃんと盛り込まれていて、音楽の味わいに深みを加えている。

副題は、「With Kitchen Prose, Gutter Rhymes And Divers」。決して高尚ではない、庶民の暮しを慰める素朴な歌のことをいっているのだろうか。

裏ジャケットの「切り株プレイヤー」もなんだかおかしくていい。

「Songs From The Wood」(4:52)

本領発揮の変拍子へヴィ・アコースティック・ロックの傑作。「Thick As A Brick」をコンパクトにして「Minstrel In The Gallery」の古典風味を添えている。

「Jack-In-The-Green」(3:30)アンダーソンの独演会。

「Cup Of Wonder」(4:30)フルートによるのたくるようなリフにもかかわらず、重くなく開放感のある佳曲。

「Hunting Girl」(5:11)へヴィなトラッド・ハードロック。パワフルなリズム・セクションと吼えるギター、そして華やかに劇的にギラギラと迫るキーボード。

「Ring Out, Solstice Bells」(3:46)ほんのりクラシカルな快速チューン。寄宿学校で毎朝歌わされる校歌のようです。ピアノが活躍。

最後に鐘が鳴ります。

「Velvet Green」(6:03)クラシカルかつ土臭い変拍子民謡チューン。絶え間ない変転が魅力であり、それを支えるコード・チェンジの妙。

「The Whistler」(3:30)小品ながらもドラマティックでスケールの大きな作品。メロディのよさ(サビのみごとなこと!)が傑出し、演奏のキレも抜群の傑作である。フルートはラジオ体操っぽいですが。

「Pibroch (Cap In Hand)」(8:37)ギターが唸り、リズムが粘っこく迫るブルーズ・ロック的なへヴィ・プログレ。

メイン・ヴォーカルは変わらぬ演歌調。シンセサイザーの輝かしいオブリガートがアクセント。お囃子から教会音楽まで趣向は広い。

ピブロックというのは、いわゆるバグバイプで奏でる、あの独特の一人多声音楽のことのようだ。

「Fire At Midnight 」(2:26)穏やかな表情にほのかな哀愁をはらむ終曲。「一生幸せに暮らしましたとさ」。

(Chrysalis F2 21132 DIDX 444)

| Ian Anderson | vocals, acoustic guitar, flute, occasional electric guitar, mandolin |

| Martin Barre | electric guitar |

| John Evan | piano, organ |

| Barriemore Barlow | drums, percussions |

| John Glascok | bass |

| David Palmer | portative pipe organ, keyboards, strings arrangement |

| guest: | |

|---|---|

| Darryl Way | violin on 2,8 |

78 年発表の「Heavy Horses」。

70 年代終盤の JETHRO TULL、トラッド色の強い時期といわれるが、本作は、アコースティックなサウンドが主ではあるが、個人的にはグルーヴィで勢いのいいロック・アルバムの佳作と考える。

もっとも、このうねるノリがトラッド(もしくは民族舞踊)的といわれるが、いわゆるトラッド・ロック、たとえば FAIRPORT CONVENTION らの音とは明らかに異なる。

ハードロック的なサウンドを除いても、こちらはもっと華やかであり、ショウ的な性格が強い。

現世への恨み辛みをそのままささやくのではなく、開き直って猥歌や駄洒落にしてしまうような逞しさがあり、そういうものが昇華した古典芸能に近い、といえば最も的確かもしれない。

たとえば、ヴォーカルには見世物小屋の口上のようなところがある。

そして、そういった下世話な寄席講談風味、あるいはアコースティックでにぎにぎしい村祭りのお囃子調と、メタリックといっていいほどハードなサウンドとががっちりと一体になっている。

ギター、ベース、ドラムス、ハモンド・オルガン、すべてが鋭いアタックで粒立った音を弾き出している。

アンサンブルは、強靭ななめし皮のようにつややかで弾力にも富み、テンポやリズムを自在に変化させて物語を綴る。

アコースティック・ギターのストロークがきらきらと小気味よく刻むビートはストーリーに夢見るようなうねりを与えてゆく。

そして、力強いバンド・サウンドに交差する上品なストリングス。

これらのいい感じのブレンド具合はこのグループの音楽の大きな魅力の一つである。

1 曲目からエンディングまで、強引なようでいてしなやかな語り口で、休むことなくグイグイと引っ張ってゆく。

特に、抑えた表情ながらもどこまでもスリリングなオープニング曲がいい。

グラスコックの歯切れのいいベース・プレイが冴え、アグレッシヴな表情のヴォーカルもカッコいい。

また、3 曲目もハードロックのようにへヴィなサウンドとコブシの効いたアンサンブルで図太く迫る力作。

ワイルドなギターとフルート、ストリングスが歌を中心にまとまりを見せる。

もちろん、2 曲目や 4 曲目、6 曲目のようなアコースティックでトラッド調の作品においても、枯れながらも豊かな味わいを出している。

タイトル曲は、得意の演歌ハードロックからクラシカルなバラードまで多彩な調子を巡り、うっすらとした哀愁とはかなさで貫いた逸品。

ストリングスがバンドと一体になって走る。

全曲にわたって高貴でエネルギッシュ、端正にして強情という、英国気質がそのまま表現されており、70 年代終盤の好調期を代表する作品である。

緑色を基調にした上品な、いかにもイギリスらしいジャケットもすばらしい。

ヴァイオリニスト、ダリル・ウェイが客演。

「...And The Mouse Police Never Sleeps」(3:15)奇妙なタイトルだが、クールな語り口でスピーディに快調に迫る名品。

「Acres Wild」(3:25)キャッチーなメロディ・ラインが特徴のトラッド風フォーク・ロック。ウェイのヴァイオリンがにぎにぎしく演奏を彩る。

「No Lullaby」(7:55)マーティン・バレのヘヴィなギター・プレイをフィーチュアした作品。

歌唱、ストリングスらによるこぶしの効いた演歌調に思い切りハードロックなギターをぶち込むコンビネーションの妙。リズム、テンポも大胆に揺らす。

「Moths」(3:27)リズミカルな小話調フォーク・ソング。だみ声ヴォーカルにもかかわらずほのかな哀愁がある。

俊敏に展開するアンサンブルがカッコいい。バンドに寄り添うストリングスもみごと。

「Journeyman」(3:58)得意の敏捷なひねりを効かせるもブルージーな重みにあえぐような調子もある作品。

ベースをフィーチュア。

「Rover」(4:16)ヴォーカルと器楽がヴィヴィッドに反応し合い息せき切るように走り続ける快速チューン。

冒頭やオブリガートのめまぐるしくトリッキーなアンサンブルは本アルバム全体の特徴だ。木琴など鍵盤打楽器とオルガンも特徴的。

「One Brown Mouse」(3:24)他の曲と区別するのが難しい典型的な TULL 節。

お囃子風の間奏がいい感じだ。

「Heavy Hourses」(8:59)ジェントルで気品も豪気もある名曲。ギターのリフに気合を感じる。ストリングスの出し方が絶妙。

「Weathercock」(4:02)純朴にして逞しい昔語り。読経のようでもある。

タイトルは「風見鶏」の意。

(Chrysalis CDP 32 1175 2)

| Ian Anderson | vocals, acoustic guitar, flute, bass guitar |

| Martin Barre | electric guitar, mandolin, classical guitar |

| Barriemore Barlow | drums, percussions |

| John Evan | piano, organ |

| David Palmer | synthesizer, portative organ, orchestra arrangement |

| John Glascok | bass on 2,9,10 |

秘密諜報部員ばりのアンダーソンのポートレートが強烈な 79 年発表の「Stormwatch」。

石油採掘に関わる環境問題をテーマの一つとして取り上げていることが分からないと、タイトルやジャケットの必然性が分からず、ギョッとするばかりである。

内容は、フルートを駆使したしなやかでたくましい演歌フォーク・ロック。

サウンドはブルージーなハードロック調であるにもかかわらずアコースティックな印象を与えるという個性は本作でも大いに発揮されている。

ワンパターンの代表格ではあるが、変わりようのない濃い個性が引っ張る強引なメロディ・ラインと節回しにこまめなアレンジで変化をつけて楽しませてくれる。

管弦楽やピアノによる品のいいクラシカル・タッチに加えて、時代を意識したような無機的な表現もある。

前作、前々作の補遺集の可能性もある。

冒頭 1 曲目は前々作、前作に通じるトラッド調のリズミカルな作品。ただし若干モダンな感じもするので、ニューウェーヴへの目配りもありそうだ。

4 曲目「Dark Ages」は、大仰なドラマ仕立てなど随所に引っかかりのあるプログレッシヴなハードロックの傑作。

バレのギターが吼える 70 年代初頭のハードロック時代へのオマージュのような場面もある。

このヘヴィなスタイルが後に HR/HM シーンで持ち上げられるなんてことは本人たちも思いもしなかっただろう。

最終曲「Elegy」はデヴィッド・パーマー作曲の慈愛のインストゥルメンタル。愛すべきバンド演奏をメインにしたアレンジが成功している。

ややモダンになったギター・サウンドや哀愁あふれるストリングスの響き、そして過去の名作へのオマージュなど、激動の 70 年代への Good bye にふさわしい内容だと思う。

本アルバムは、ベーシスト、ジョン・グラスコックの遺作となった。

プロデュースは、イアン・アンダーソンとロビン・ブラック。

「North Sea Oil」(3:08)

「Orion」(3:55)

「Home」(2:44)

「Dark Ages」(9:07)

「Warm Sporran」(3:31)前曲のエンディング・テーマのようなインストゥルメンタル。

「Something's On The Move」(4:24)

「Old Ghosts」(4:20)御大がプレイしているらしきベースの音が大きいミックス。

「Dun Ringill」(2:37)

「Flying Dutchman」(7:42)題名はワーグナーの作品で有名な「さまよえるオランダ人」。

「Elegy」(3:30)

(CDL 1238 / Chrysalis F2 21238 DIDX 2945)