LE ORME

イタリアのプログレッシヴ・ロック・グループ「LE ORME」。

67 年結成。

70 年、キーボード・トリオ編成となり、プログレッシヴ・キーボード・ロックへと転身。

80 年代半ばに解散するも後に復活、今も現役のベテラン・グループの一つ。

たおやかな歌にクラシックで味つけしたエレガントなプログレ・サウンド。

グループ名は「痕跡」の意。

最新作は 2019 年発表の「Sulle Ali Di Un Sogno」。

La Via Della Seta

| Michi Dei Rossi | drums, campane tubolari, glockenspiel, timpani, Bhayan |

| Michele Bon | Hammond organ C3, piano, synthesizer, keyboards, chorus |

| Febio Trentini | bass, bss pedal, acoustic guitar, electrci sitar, chorus |

| guest: |

|---|

| Jimmy Spitaleri | vocals |

| Federico Gava | piano, synthesizer, keyboards |

2011 年発表の「La Via Della Seta」。

2009 年のフロントマン、タリアピエトラ脱退を乗り越えて新ラインナップで製作された。

注目は、METAMORFOSI を男性的な美声でリードした、ダビデ・"ジミー"・スピタレリがリード・シンガーを務めていること。

往年のプログレッシヴ・ロック風のサウンドを、数多くのアダルト・プログレ、クラシック・ロック勢が依拠するエキゾティックな主題やオーセンティックなクラシックの音響で刷新した内容である。

クラシカルな旋律、和声進行をリズムとポップ・センスでまろやかに、印象的に仕上げる手腕は、冒頭の展開とエンディングに明らかなように、まったく衰えていない。

オペラの典雅と高尚さ、弾き語りフォークのペーソスと親しみ、室内楽の知的な緊迫感、交響楽の雄々しさ、すべてを内包するのがプログレだとすれば、本作もまた王道的なプログレッシヴ・ロックの佳品といえるだろ。

そして変わらぬ独特のなよやかさ。

歌もののグレードも高い。

声質こそ違え、役者の格としては申し分ない人選が功を奏した。(9 曲目のようなタリアピエトラの歌唱が合う曲も見事に歌いこなしている)

テーマは、ジャケットからも推察される通り「シルクロード」。

1 曲目からギターが活躍するが、やはりシミュレータ?

8 曲目のオルガンのテーマだけで LR ORME だと分かるからすごい。

全体にデジタルな音がアコースティックな肌触りを勝ち得ていてみごと。

ヴォーカルはイタリア語。プロデュースはグループ。

懐かしさとフレッシュな音響が合わさった、クラシック・ロック・イタリア支部からの贈り物です。

(LM001)

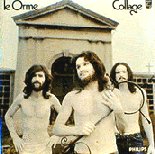

Collage

| Toni Pagliuca | keyboards |

| Aldo Tagliapietra | vocals, bass, guitars |

| Michi Dei Rossi | drums, percussion |

メジャーのフィリップスに移籍し、プログレッシヴ・ロックの道を歩み始めた 71 年発表の第三作「Collage」。

内容は、クラシカルなモチーフをふんだんに散りばめたオルガン・ロックである。

古びた音ではあるが、キーボードのみならずドラムスやベースの音もクリアに録れており、なおかつライヴな迫力も伝わってくる。

好盤といえるだろう。

編成がキーボード・トリオであるため、つい EL&P のような音を期待してしまうが、そのサウンドは EL&P よりも一時代前のサイケデリック、ニュー・ロック調である。

オルガンもヘヴィなビートをつくるためにリフを刻んでいる他は、ややジャズっぽいソロと純クラシック・スタイルのソロがあるだけで、いまだオリジナリティのある超絶プレイを見せるわけではない。(つまり、THE NICE とも若干ニュアンスが異なる、むしろ歌ものの魅力など BEGGARS OPERA あたりに近い)

クラシックとヘヴィ・ロックがようやく一緒になった、そんな取っかかりの段階という感じである。

むしろ、ユニークなのは、ハードな演奏との対比に驚かされる、はかなくも優しげなヴォーカル・パートである。

プロデュースはジャン・ピエロ・リヴェルベリ。

1 曲目「Collage」(4:42)

チャーチ・オルガンによる厳かなイントロダクション。

勇壮なテーマは激しいドラミングと唸るベースに支えられる。

ややジャジーな切り返しもカッコいい。

ピアノも加わって、テーマを力強く演奏してゆく。

一転中盤は、エレクトリック・ピアノ(クラヴィネット?)のソロ。

スカルラッティの長調のソナタが華やかに演奏される。

ソロの末尾にドラムスでアクセントをつけ、オルガンも加わって再び全体演奏へ。

そしてテーマ演奏へと回帰。

フレットレス・ベースのグリッサンドが凄い。

最後はブラス・セクションも加わり、勇ましいテーマを奏でてゆく。

高まるバロック・トランペットとともに盛り上がりエンディング。

キーボードを主役にしたクラシカル・ロック。

THE NICE のような荒々しさではなく、ていねいで可愛らしさをアピールするような演奏だ。

スカルラッティの翻案やブラス・セクションなどアレンジも凝っているが、基本はポップ・テイストにあり。

TRACE よりも三年早かった。

曲名は、クラシック作品など、さまざまな曲の「コラージュ」という意味なのだろう。

インストゥルメンタル。

2 曲目「Era Inverno」(5:00)は、別の意味での、つまり 60 年代風という意味でのクラシカル・タッチ。

英国ロック風のサイケデリックなフォークロックである。

懐かしのオルガンと、ほとんどワンノートで訴えるエモーショナルなヴォーカル。

そこへギターをかき鳴らす音がのっかると、本当に往時のブリティッシュ・ビート風の、古臭くもクールな音になる。

エコーと重なりあうヴォーカル・ハーモニーがサイケデリック。

ジャジーなオルガンとドコドコ・ドラムス、アコースティック・ギターのストロークからなる間奏は、次第に熱気と緊張を高めてゆき、クライマックスを経て、再び、おだやかなメイン・ヴォーカルへと戻る。

英国ロック風味たっぷりのサイケデリックなオルガン・ロック。

切なくたおやかなヴォーカルは、CRESSIDA 辺りのイメージだろうか。

フォーク風の埃っぽい旋律ながらも、どことなく貴族的な雅があるところが、大陸ロックである。

この頼りないタリアピエトラのヴォーカルは、後々まで本グループの看板になってゆく。

3 曲目「Cemento Armato」(8:08)

朗々たる朗唱、アカペラから始まる。

湧き上がる高雅なピアノ伴奏とともに、高まる歌唱。

いきなりクライマックスのような、ロマンティックな演奏である。

もっとも、歪んだベースとともにリズムが加わると、別人格のように一気にヘヴィ・ロック化。

うねるようなベース・リフ、鋭いドラム、攻撃的なオルガンによる演奏だ。

オルガンはペンタトニック主体のブルージーなソロを繰り広げる。

ファズ・べースとの応酬もカッコいい。

テンポこそさほどではないが、煽り立てるようなドラミングが熱気とスリルを生む。

ベースの示すリフの繰り返しからオルガンとのブルージーなかけ合いが始まって緊迫し、高潮へ達するも一段落、シンバルの連打とともにメイン・ヴォーカルに戻る。

ヴォーカルがピアノ、オルガンの伴奏で切なく歌い上げると、再び熱気を孕んだアンサンブルが高まり、消えてゆく。

THE NICE 風のオルガンを中心に、長大なインストゥルメンタルをフィーチュアしたヘヴィ・チューン。

アート・ロック風のエネルギッシュなインストゥルメンタル・パートをはさみ、前後にピアノ伴奏によるソウルフルなヴォーカル・パートを配した構成である。

間奏部ではワイルドなオルガンから始まり、荒々しくもシャープなドラムス、そしてベースまで、三人それぞれに見事なプレイを見せる。

キーボード・プログレの佳作。

オルガン・ソロのパートでは、テンポこそ速くないが ATOMIC ROOSTER に近いハードロックというニュアンスもある。

4 曲目「Sguardo Verso Il Cielo」(4:12)

オルガンのテーマに対して思い切りひずんだギター(エレクトリック・ピアノかもしれない)が応える、けだるいリフによるオープニング。

メイン・ヴォーカルは、ひきずるような、ブルージーなけだるさにきちんとポップ・フィーリングを織り込んだ、みごとな歌唱である。

なんというか、昭和ノスタルジックな響きに満ちた曲調である。

やおら沈み込む歌、そして激しく熱く反応する器楽。

毛羽立ったエレクトリック・ピアノのコード・ストローク、そして、オブリガートするハモンド・オルガンがいい音だ。

ギターが導く唐突な間奏部分では、テンポ・アップとともにシンプルなトリルによるオルガンのテーマ、そしてオルガンとギターがトリルで応酬する。

メイン・パートへ戻るも、今度は焼け爛れたステージをクール・ダウンするように、アコースティック・ギターのストロークが刻まれる。

しかし、最後は、オルガンが膨れ上がり、トーン・ジェネレータの悲鳴とともに、再び、熱気あふれる演奏が再開する。

シンプルなリフを中心に、尖った演奏とポップス調のヴォーカル・パートをいっしょくたにして、気まぐれな展開をもたせた作品。

全体に、素材をぱっと散らしてラフにまとめたような作風だが、若い性急さとアーティスティックな感覚が 70 年代らしさを感じさせる。

要するにプログレッシヴな作品といえばいいのでしょう。

おちつきはないのですが、おそらく名曲。

シングル・カットされたそうです。

5 曲目「Evasione Totale」(6:56)

トーン・ジェネレータの電子音とシンバルのざわめきが、レトロな SF 映画調のムードを醸し出すオープニング。

憂鬱なオルガンが忍び寄る。

いい感じのベース・リフが刻まれ、曲に動きが出てくるが、うつろなオルガンの響きが空しさをにじませる。

ほのかにブルージーなメロディ・ライン。

ふとブレイクに陥り、オルガンの余韻だけが響き渡る。

再びベースが含みのある、謎めいたリフを奏ではじめる。

シンバルの連打とともに、フィルム・ノワール調のサスペンスフルな雰囲気が高まる。

ピアノの低音をきっかけに、世界は一気に混沌へ。

狂ったようにわめくオルガン、トーン・ジェネレータ、乱れ打つドラムス、応じるベース、すべて即興だろう。

渦を巻くオルガン、そしてすべてをしびれさせるようなノイズ。

突如、天恵の如くチャーチ・オルガンが朗々と響き渡る。

最初のベース・ラインが復活、ひそやかなモダン・ジャズ風のアンサンブルに帰ってきた。

大胆すぎる即興パートをもつ、ブルージーなジャズ風インストゥルメンタル。

演奏は、この時代らしいなんでもありの大胆さとは裏腹に意外に無表情である。

モダン・ジャズのクールネスを、電気の暴力でかきまわした怪作だ。

変調されたオルガンが暴れまわる。

Gm add9 の余韻が謎めいていていい。

6 曲目「Immagini」(2:58)

やわらかく暖かいエコーがあるチャーチ・オルガンによるイントロダクション。

電気処理でトリミングされたヴォーカルが、まっすぐなオルガンに寄り添われて静々と歌いだす。

オブリガートの電子音こそグリッサンドしてサイレンのように高まるが、全体としては夢見るような調子である。

オルガンらしきベース音がうごめいて演奏を力強く支える。

湧き上がるハモンド・オルガン、おだやかなチャーチ・オルガン、そして祈りのような歌唱。

オルガンをフィーチュアした賛美歌風にも取れる、白昼夢のような幻想作。

歌は祈りの言葉である。

7 曲目「Morte Di Un Fiore」(3:00)

アコースティック・ギター、ベースをフィーチュアしたセンチメンタルな歌もの。

間奏のオルガン、ピアノがクラシカルで美しい。

おセンチな歌と躍動する演奏が、ようやく一つになり快調に走り出す。

YES のようなファズを効かせた硬めのベースが特徴的だ。

オルガンによるストレートな調べとやさしげなピアノ伴奏が、厳かなムードを生み出し、ブラス・セクションが勇ましく盛り上げる。

ダイナミックでタイトなバンド演奏が新鮮だ。

やさしくセンチメンタルな歌唱とヘヴンリーなオルガン、ベースのリードによるヘヴィなバンド・アンサンブルの合体。

このグループのならではのサウンドだ。

小品ながら、ストーリー展開は巧みであり、最後のブラスによる巧みなアレンジで雄大な印象を残す。

THE NICE 風のヘヴィなキーボードとイタリアン滋味たっぷりのヴォーカルをフィーチュアしたオルガン・アートロック。

荒々しい演奏とやさしげでやや線の細いヴォーカルがコントラストしながら、いつの間にか歌の魅力にとらえられる佳作である。

アレンジの工夫によるセンスあるポップ・テイストが、演奏技術を超えた音楽のよさを伝えてくる。

演奏の中心は、チャーチ・オルガンからハモンド・オルガン、クラヴィネット、トン・ジェネレータを駆使するキーボード。

どのナンバーもベースが唸りを上げて弾きまくるのは、トリオだからといって音は薄くないぞという意気込みだろうか。

英国ロックを大陸のアーティスティックなセンスで解釈した典型例の一つでしょう。

(PHILIPS 842505 2)

Uomo Di Pezza

| Toni Pagliuca | organ, synthesizer, piano, clavinet, Mellotron, celeste |

| Aldo Tagliapietra | vocals, bass, electric & acoustic 12 string guitar |

| Michi Dei Rossi | drums, bell, percussion |

72 年発表の「Uomo Di Pezza(包帯の男)」。

クラシカル・ロック路線を突き進め、ワイルドなプレイとデリケートな表現の極端な落差が、やがてはロマンティックな味わいを浮かび上がらせる佳作。

キーボードを中心にバロック音楽の影響をためらうことなく披露するとともに、メロディアスなフォーク・テイストにも磨きがかかる。

重要なモティーフとなって全編を覆うのは、J.S.バッハの「シャコンヌ」のテーマ。

オルガンにせよシンセサイザーにせよ、演奏をリードするキーボードのサウンドはきわめて古臭いし、全体に垢抜けない音であることは間違いない。

にも関わらずこれだけ魅力的なのは、ノスタルジックな響きの魅力一般を差し引いても、なお誠実な情熱が分かりやすく吸収しやすい形ではっきりと現れているからだろう。

この音に惹かれる人が現在で後を絶たないのは、懐古や温故知新的興味からだけではなく、この音と人とのつながりとなるものが深い普遍性をもっているためだと思う。

ワイルドな演奏が続く中、独特のデリケートな表情を曲に与えているのは、タリアピエトラの線の細いヴォーカルである。

力が入りそうな場面ほど、逆に表情が空ろになってゆくところが面白い。

誠実なアコースティック・ギターの響きもいい。

一般にアコースティック・ギターは、大仰なプログレッシヴ・ロックでは抑えを利かすために重宝な小道具だが、イタリアン・ロックでは特に巧みに使われている。

素朴な調べと大仰なエレクトリック・サウンドの矛盾ないハイブリッドは、イタリアン・ロックの特徴の一つであり、ここでの ORME はまさにその代表といえる。

また、徹底して派手な音で前面に出て走り回るキーボードと、どちらかというとお囃子系の音数勝負型なドラムスを、確固たる方向へと導いているのは、まちがいなくベースである。

敏捷かつ明確なプレイは、いわば演奏のエンジンだ。

クラシカルでヘヴィなインストゥルメンタルとリリカルな歌ものが手を取り合った前作の完成形。

芸術性を強く印象付けるジャケットもよし。

プロデュースはジャン・ピエロ・リヴェルベリ。

1 曲目「Una Dolcezza Nuova(ノーヴァ)」(5:29)

冒頭、チャーチ・オルガンによる「シャコンヌ」の主題提示。

一転、品の無いズンドコタムのドラムスが入り、ベースが唸る。

荒々しいリズムとともに、オルガンはシャコンヌの主題を繰り返し、ピアノが華麗なオブリガートで追走する。

このキワモノっぽさは、ある意味正統的な「バロック」である。

リタルダンド、シャコンヌのエンディングが響き渡る。

一転きわめてエレガントなピアノ・ソロ。

美しくも哀愁を誘う調べ。

頼りなげな声が歌い出す。

ピアノ伴奏による歌唱は、感傷的なポップスと優美なイタリアン・クラシックの描く、マーブル模様である

ベースに導かれるヴォーカルの展開部は、いかにもイタリアン・ロックらしいロマンティックな響き。

心地よくグリッサンドするベース、透明感あるピアノ、こだまのようなオルガン。

再びエレガントなピアノの調べとともに、哀しげな歌、そして途切れそうなピアノ。

クラシカル全開のオルガン・ロックからたおやかな歌ものへと移り変わる、ロマンチックな作品。

「シャコンヌ」の荘厳さ、重厚さをちゃっかり利用しているが、本曲のメインは中盤からの歌だろう。

下手をすれば甘ったるくなるだけの歌が、淡く切なくやがて真実味をもって迫ってくる。

2 曲目「Gioco Di Bimba(子供たちの遊戯)」(2:56)は、アコースティック・ギターの生きた小曲。

ムーグによる愛らしいメロディに、アコースティック・ギターの心地よいストロークが加わるオープニング。

そして優しげなヴォーカルとムーグのオブリガート。

オブリガートのムーグの裏でクラヴィネットの刻むワルツのリズムも愛らしい。

続いてマンドリンのソロ。

ムーグとクラヴィネットが 3 拍子を刻み、アコースティック・ギターがヴォーカル・メロディをなぞる。

そして伴奏無しのアカペラ。

太鼓のようなドラムスが入ってワルツは続く。

ひたすら優しく叙情的な歌もの。

長閑でアコースティックな印象が強い。

ムーグ、クラヴィネット、マンドリンと多彩な音色も活きている。

ヴォーカルの頼りなげな風情がなんともよろしい。

「Lucky Man」ももっと田舎にした感じか。

3 曲目「La Porta Chiusa(閉ざされた扉)」(7:31)

シンバル、ベースがせわしなく刻む挑戦的な 7 拍子パターンが、いやがうえにも緊迫感を高めるプログレ全開のオープニング。

ムーグ・シンセサイザーがスリリングなテーマを渦を巻くように奏で、突き抜けるような決めとともに、オルガンの和音が轟きわたる。

邪悪なはずだが、どこかおっとり感が抜けない。

クロス・フェードするのは謎めいたオルガンの調べ。

リムショットがアクセントをずらしながら 8 分の 6 拍子を刻み、オルガンと呪文のようなヴォーカルのユニゾンが、静かに無表情に続く。

突然迸る間奏でもオルガンが荒々しく同じ調べを奏でている。

ドラムスのアクセントずらしが独特の不安定感を演出する。

荒れ狂うオルガンのリフが提示され、オルガンによる一人かけ合い風の邪悪な演奏が続く。

勇ましい和音の轟き、雷鳴のようなドラミング、邪悪なリフ、そしてクラシカルなオルガンのリフレインを経て、演奏はどんどん盛り上がってゆく。

勇壮な和音の響きをオルガンのリフが突き崩す。

一瞬のブレイクからタリアピエトラのつぶやきが湧き上がるも、それをかき消さんばかりにオルガンが爆発する。

再び冒頭の 7 拍子パターンとムーグ・シンセサイザーのテーマが迸る。

オルガン、ピアノがユニゾンで重なり、荒々しくも重厚なピアノがすさまじい勢いで切返してゆく。

バラバラと砕け散った演奏の残骸の上に平安をもたらすのは、慈愛の「シャコンヌ」長調主題である。

しかしそれもつかの間、再びオルガン、ドラムスによる暴力的な演奏がすべてを破壊してしまう。

変拍子、リズム・チェンジ、邪悪で破壊的なインストゥルメンタル、そしてクラシカルなオルガンと、キーボード・ロックの基本イディオムを取り揃え、強引に詰め込んだ怪作。

地中のマグマのように不気味に揺れ動き、隙あらば噴出せんとするオルガン、ムーグ・シンセサイザーと表情を押し殺したヴォーカルがコワい。

爆発力を前面に出した、エネルギッシュなインストゥルメンタルが冴える。

ハードな作品である。

4 曲目「Breve Immagine(簡潔な思想)」(2:43)

エコーにひたったオルゴールのような音は、オルガンだろうか、エレクトリック・ピアノだろうか。

愛らしいドリーミーな伴奏とともに、静かに、切なくヴォーカルが歌いだす。

ドラムスが勇ましくたたみかけ、ストリングスが盛り上がり、迫力ある演奏でヴォーカルを押し上げる。

ストリングスはシンセサイザーというよりはメロトロンだろう。

ゆらゆらと揺れる音は何だろう。

雷鳴のようなドラムロールを経て、再びオルゴールを思わせるオルガンが舞い、優しげな歌が流れてゆく。

丹念に刻まれるリズム、再びオルガン、メロトロンが分厚く轟き、歌い上げるヴォーカル。

スペイシーなキーボードが歌を包む。

最後はドラムスが迫り、悠然とリタルダンド、メロトロンがこだまする。

シンフォニック小品。

夢見るようなヴァースからオルガン、メロトロンが支える重厚なコーラスへとへとなだれ込むという、みごとな曲調の変化を見せる。ごく単純な曲だが、ロマンティックであり、胸が透く盛り上がりを見せる。

5 曲目「Figure Di Cartone(未完成絵画)」(3:48)

軽やかなドラムスとアコースティック・ギターのストロークが心地よい歌もの。

ノイジーでやや品のないムーグ・シンセサイザーが、頼りなげなヴォーカルにオブリガートで食い込む。

歌メロはシンプルなポップス調。

ムーグが暴れ回るも、しっとりとした歌唱がリードを取ってゆく。

何気ない演奏にすばらしく味があるところも、イタリアン・ロックの魅力である。

FORMULA TRE を思わせるフォーキーかつリズミカルな歌もの。

弾き語りのような曲にムーグ・シンセサイザーを放り込み、強烈なオブリガートと間奏でアクセントをつける。

もちろん、歌もただのポップスではなくて、根深い哀愁が漂っている。

そこが魅力。

6 曲目「Aspettando L'alba(夜明け前)」(4:42)

シンコペーションを活かしたメランコリックなアコースティック・ギターのアルペジオ。

にじむようなエレクトリック・ピアノが重なり、吹きすさぶ風か潮騒を思わせるノイズとともに、歌が始まる。

鮮やかなアコースティック・ギターのストロークが加わる。

ひらひらと舞うようなオブリガートは、トーンを調節したオルガン?メロトロン?

ざわめくシンバルも電気処理されているようだ。

間奏は、原始的なドラムビートに支えられたオルガン・ソロ。

ギターとエレクトリック・ピアノのアルペジオが延々と続く。

そして目の醒めるようなギターのストローク。

この対比がミソだろう。

不思議なブレイクやノイズなどを巻き込みながら、最後は、吹きすさぶ風の中を、尺八風のシンセサイザーとメロトロン・フルートが流れてゆく。

最後も憂鬱なアルペジオだ。

シンプルな繰り返しにノイジーなキーボードをふんだんにあしらった、やや呪術的な作品。

切なく訴えかけるヴォーカルを、さまざまな音が取り囲む。

全体にサウンドは歪んでいるが、それと対比するようにテーマとなるメロディが美しい。

憂鬱なアルペジオとクリアーなストロークによる雰囲気の切りかえが鮮やかだ。

管弦楽で伴奏すれば、普通のイタリアン・ポップスになったかもしれない。

7 曲目「Alienazione(精神錯乱)」(4:43)

唐突にオルガンが唸りを上げるオープニング。

オルガン、ピアノのオスティナートを中心にドラムス、ムーグ・シンセサイザーが轟き、次第に力を蓄えてゆく。

このオルガン、ピアノ、ムーグの煽り立てるリフは、手数の多いドラムスのおかげもあって、かなりカッコいい。

ブレイク、そしてギターが狂ったようなノイズを響かせると、ピアノの低音を活かしたリフがたたみかけてくる。

オルガンが轟き、ギターが暴れる。

どこまでも呪術的なドラム・ビート。

オルガンに続き、ピアノのオスティナート。

再びオルガンがピアノに交錯し、速弾きを繰り広げる。

ベースは徹底してリフを刻む。

再び、ピアノのオスティナート。

オルガンはノイズの固まりと化す。

そして、珍しくクラシック調でない、いわばブルーズ・ギターのようなオルガン・ソロ。

再びピアノのオスティナートが復活、ハードな決めからオープニングのリフが帰ってくる。

最後は思い切りのリタルダンド、大見得切って終わり。

スリルに満ちたハード・キーボード・ロック。

イタリアの EL&Pという通称のままの演奏である。

(イメージは「Knife Edge」辺りか)

リフのセンスもよく、やけくそ気味だが、ヘヴィな演奏を活き活きとやっている。

インストゥルメンタル。

オルガンやムーグが繰り広げる挑戦的なインストが強烈だが、それでもやはり、アコースティックな歌ものにグループの基本トーンが見える。

歌ものだけだとあまりに甘ったるくなるので、無理やり電気の刺激で目を醒ましているという感じである。

複雑な展開や超絶プレイ連発ではなく、キーボードの音色の面白さとクラシックのメロディのよさを素直に訴えてメリハリをつける手法で全篇を貫いている。

プログレッシヴ・ロック・ファンには、おそらく 3 曲目と 7 曲目がツボだろう。

もちろんアコースティックな歌ものあってこそ、破天荒な曲が活きてくる。

EL&P を期待すると間違いなくズッコけるが、キーボード主体のイタリアン・ロックと思えば、この野蛮さ/田舎臭さなどすべて許せるはずだ。

突然現れるバッハには吃驚。

(PHILIPS PPD-3095)

Felona E Sorona

| Toni Pagliuca | keyboards |

| Aldo Tagliapietra | vocals, bass, guitar |

| Michi Dei Rossi | drums, percussion |

73 年発表の「Felona E Serona」。

名盤の誉れ高いトータル・アルバム。

タイトルと同名の組曲形式になっており、ほとんど最後まで切れ目なく曲が連なっている。

ドラマチックな流れに漂うのは、不可思議なエキゾチズム。

これはメロディのせいだろうか。

EL&P を意識したような激しい演奏もあってシンフォニックな高揚感は十分だが、ここではまず技巧よりも哀しげな風情にあふれる曲展開の妙味を嗜もう。

ピーター・ハミルの訳詞にて英語盤も CHARISMA から発表された。

私が初めて聴いた LE ORME のアルバムです。

プロデュースはジャン・ピエロ・リヴェルベリ。

暗いロマンをたたえたジャケットもいい雰囲気だ。

1 曲目「Sospesi Nell 'Incredibile(信じられないまま)」スリリングなテーマ演奏がみごとなオープニングから、たおやかなヴォーカルを経てメタリックで無機的なジャムへと進む大作。

オルガンとメロトロンを重ねたような独特の音色が強烈な冒頭部は、多声のユニゾンが折り重なるスリリングな演奏。

変拍子やシンコペーションを用いた演奏は、数あるキーボード・ロックのなかでも屈指のカッコよさだ。

手数の多いドラムスは、典型的 EL&P 型キーボード・トリオのスタイルである。

ヴォーカル・パートは、タリアピエトラの独特の醒めた表情をオルガン、メロトロンが変調し、うねりながら伴奏する。

悲劇のイメージが強まる。

軽やかに舞うような間奏のキーボード・ソロはムーグだろうか。

たんたんと(しかし微妙にパターンを変化させつつ)うつむきがちにリズムを刻むベース、ドラムスと対照的だ。

展開へのきっかけとなるオルガンのなだらかなメロディの脇では、ここぞとばかりにドラムスが小技をキメまくる。

トーン・ジェネレータのような変調音が入るところあたりから、次第にアドリヴ風の演奏になる。

ドラム・ソロのフェード・アウトという奇妙なエンディング。

後半のジャムでやや緩むがサスペンスフルなオープニング・テーマが光る傑作。

トリオとしての音が目いっぱい活かされている。

EL&P の向こうを張ってます。

2 曲目「Felona(フェローナ)」鐘の音に導かれて始まるトラッド・フォーク風の歌もの小品。

アコースティック・ギターの軽やかなストロークと小気味よいリズム、そして朴訥なヴォーカル。

キーボードは要所でアクセントをつける。

牧歌的。

リコーダーが短くメイン主題を繰り返し、次の曲へ。

3 曲目「La Solitudine Di Chi Protegge Il Mondo(世界を守る者の孤独)」印象派風のピアノが守り立てるロマンティックな歌もの小品。

夢の泉から湧き上がる泡のようなピアノの調べと胸かきむしる切ないヴォーカル。

ピアノは竪琴のようにさざめき、強く弱く歌を取り巻く。

そして、フルートを思わせるオルガンとメロトロン(ストリングス・シンセサイザー?)が静かに左右のチャネルから響き始める。

4 曲目「L'Equilibrio(バランス)」鋭いキメの連発とバロック風のオルガンによる緊迫したリフレイン。

雰囲気はガラリとハードに変化する。

ヴォーカルは、前曲の切実なメロディでの訴えかけるような調子を強めて、言葉を叩きつける。

リズムとともに、緊張感のあるシンセサイザーのアンサンブルが始まる。

オルガンのリフレインは、やがてムーグのスリリングなテーマへと引き継がれてゆく。

間奏の始まりだ。

続いて、変拍子で迫るスリリングなピアノのリフレイン。

ムーグの電子音が飛び交い、やがて木管楽器のような音色でピアノに絡んでゆく。

テンポがやや落ちて再びヴォーカルへ。

伸びやかな声を守り立てるのは、ピアノとオルガン。

最後は、置き去りにされたようなピアノがリタルダンドしながら、切なくつぶやく。

クラシカルなキーボードを総動員し、めまぐるしい展開を与えた佳曲。

前曲までのリリカルな流れをさえぎり、覚醒をうながす。

矢継ぎ早に繰り出されるスリリングなキーボード・プレイは、まさにプログレらしさ満点。

5 曲目「Sorona(ソローナ)」再びスローなバラード。

序奏はなめらかな音のシンセサイザーが哀しげに歌う。

電子音がよぎりベース音が揺らぐ。

静かにアルペジオを奏でるギターのファズはかなりサイケデリック・ロック調。

重苦しいメロディだ。

間奏は序奏とおなじシンセサイザーの哀しい歌。

哀しげながらもクールに醒めたタリアピエトラの声はこういうメロディを歌うには絶好である。

苦悩と哀感に満ちている。

6 曲目「Attesa Inerte(待ち続ける)」

懊悩する精神をエレクトリックなエフェクトと変則的なリズムで表現したような、歪曲した印象の歌もの。

重苦しい空気のまま、ストリングス・シンセサイザーが湧き上がる。

ベースがつぶやくようにオブリガート。

ざわめくシンバル。

トーン・ジェネレータが唸り、オルガンが透き通るような音を放つと、ヴォーカルが苦しげに歌いだす。

8 分の 5 拍子による演奏だ。

ロマンティックな響きをもちながらも苦しげなヴォーカル。

サビでオルガンが湧き上がり、トーン・ジェネレータの耳障りな音が消えると、ようやく救われる。

しかし、オルガンのオブリガートは、やや音程をずらしたような奇妙な演奏であり、落ちつきどころがない。

幾重にも重なった演奏のトレースをすべて微妙にずらしてしまったような作品。

アヴァンギャルドな味わいだ。

7 曲目「Ritratto Di Un Mattino(朝の肖像)」

ストリングスにふらふらと舞い踊る電子の調べが絡みつく、幻想的なイントロ。

強いていうなら、50 年代のハリウッド SF 映画調である。

そして、ストリングスとオルガンがゆったりとクレシェンドし、広がってゆく。

ヴォーカル・ハーモニーは賛美歌調。

力強いリズムが入ると、ギターが朗々とテーマを歌い出し、ストリングスとオルガンが悠然と守り立てる。

シンフォニックに高まってゆく演奏。

下降するベース音がいい。

バロック・トランペットを思わせるオブリガート、そして鐘の音。

クロス・フェードで現れるのは、ショパンを思わせる厳格にしてロマンティックなピアノの和音である。

ストレートに盛り上がる典型的シンフォニック・ロック。

暗くウェットな曲調が続くなか、珍しく感動まっしぐらである。

アルバムのクライマックスでしょう。

最後のピアノの演出がニクい。

8 曲目「All 'Infuori Del Tempo(時間を除いて)」再びアコースティック・ギター伴奏のフォーク・ソング。

しかし前曲のシンフォニックな響きをそのまま受け継いでいる。

2 曲目よりも少し内省的に洗練されたイメージの、いわばディラン風のナンバーだ。

ヴォーカルの問いかけに答えるのは重厚なオルガン、シンセサイザーのオブリガート。

間奏も、金管風のシンセサイザーのファンファーレと、メロトロンによるシンフォニックな演奏だ。

一瞬だけシンセサイザーにメロトロンが重なってゆくところが非常に美しい。

シンプルな繰り返しのヴォーカルの味わいは、イタリアン・ロックに共通するものだ。

前曲の盛り上がりをそのまま歌へと注ぎ込んだ佳作。

9 曲目「Ritorno Al Nulla(無へ帰る)」ムーグによるミステリアスなテーマで幕を開ける終章。

低音が重なり二声で訴えかける。

シンバルがざわめく。

そしてハモンド・オルガンによる挑戦的なリフレインが始まる。

ドラムス、ベースがオルガンに激しく反応し、トーン・ジェネレータが唸り出すと波乱のドラマの始まりだ。

鮮やかに飛び出し高まるムーグと乱れ打つドラムス、そしてオルガンのリフレインを引き継ぐストリングス・シンセサイザー。

ピッチを揺るがせながらも機敏に動き回るムーグ。

熱く高まる演奏。

激しいリズムで渦を巻くようなトゥッティ。

左右のチャネルからムーグが迸り、メタリックなアンサンブルをなす。

やがて、すべてが激しいオスティナートへと収斂し、エレクトリックなオーケストラが唸りを上げる。

爆発寸前のような緊迫感。

飛び交う電子音、そして轟々たる和音が地を揺るがすエンディング。

キーボードの奔流が暴れまわるフィナーレ。

メタリックな音を駆使した堂々たる交響楽である。

インストゥルメンタル。

美しく哀しいメロディとドラマティックな展開が満載の傑作アルバム。

全体を貫くトーンは、美しくも暗く悲しげである。

シンフォニックなキーボードとたたみかけるようなリズムが華美にならないのは、ギターの爪弾きのように繊細な歌唱と哀愁あふれるメロディ・ラインがあるからだろう。

速弾きと重厚なアンサンブルによるカタルシスのみではなく、デリケートで素朴な美も大切にした作品だ。

だからこそ、いつまでも愛し聴き続けることができるのだろう。

全体を一つの流れにしつつ、曲ごとの表情もしっかり見せており、聴きやすいのもいいところだ。

演奏の中心はキーボードであり、メロトロン、オルガン、シンセサイザー(ムーグとストリングス)、ピアノを総動員して、スリリングな場面から叙情的な場面までを描き切っている。

場面ごとの音の使い分けも巧みである。

この適材適所のセンスはすばらしい。

超絶プレイなくとも、深い感動を呼ぶ音楽は可能である。

フィジカルな刺激の希求は限りがないが、精神は平安と希望という安定点を見出すことができる。

本作はそういうことを教えてくれる。

ところで、イタリア語に不案内なためストーリーが分かりません。

それだけが残念。

(PHILIPS 842 507 2)

Contrappunti

| Toni Pagliuca | keyboards |

| Aldo Tagliapietra | vocals, bass, guitar |

| Michi Dei Rossi | drums, percussion |

| Gian Piero Reverberi | piano |

ライヴ盤をはさみ 74 年に発表された「Contrappunti」。

現代作曲家にしてプロデューサーのジャン・ピエロ・レベルベリをメンバーに迎える。

内容は、クラシカルなタッチを基調にキーボードやピアノを駆使したシンフォニック・ロック。

キーボードとリズム・セクションが緊密に連携する整然とした楽曲が充実する。

エレクトリック・キーボードをフルに利用した電子音楽的なアプローチも行っている。

ロックを主にクラシックやジャズも取り入れるのがプログレだとすると、本作のインスト曲の場合は、そのプログレよりははるかに純然としたクラシックに近いニュアンスが感じられる。

そこで、やや堅苦しくなりがちなアルバムの肌合いを即興的な要素としてみずみずしく潤すのが、タリアピエトラの魅力的なヴォーカルである。

派手さはないが、実験的な試みもあり音楽的には高度な作品だと思う。

タイトルは「対位法」。

文字通りのポリフォニックな楽曲もあるわけだが、「複数あるものの間の対比」という意味から、社会性のあるメッセージを込めたダブル・ミーニングの可能性もある。

作曲は 1 曲目を除きすべて、トニ・パグリウカ。最終曲「Maggio」は代表作。

「Contrappunti」(5:56)ピアノ、オルガン、シンセサイザー、リズム・セクションによる現代音楽調のインストゥルメンタル。

オルガン、ピアノの対位的なフーガによるバロック風のテーマ部、オルガンのカデンツァ、シンセサイザーによるアンサンブル、二つのピアノとオルガンによるアグレッシヴなポリフォニーから構成される。

無調のテーマや圧迫感ある反復、性急な緊迫したテンポから、険しさと無機質な神秘性がにじみ出て、不安をかき立てる。

クラシカルでアグレッシヴなキーボード・ロックの力作。カッコいいです。

インストゥルメンタル。

レベルベリ/パグリウカ/タリアピエトラ作。

「Frutto Acerbo」(3:34)

ギター弾き語りによるたおやかなフォーク・ソング。間奏には滴るようなピアノ、そして伴奏には密やかに歌うメロトロン・ストリングスも。

「熟さぬ果実」という名前の通り、若者の恋愛についての歌のようだ。

「Aliante」(3:20)オルガン、シンセサイザーの電子音をフィーチュアしたスペイシーな変拍子インストゥルメンタル。

単調で攻撃的なリズム・パターンながらも、エレクトリック・キーボード特有のサウンドによって漂うような調子になっている。

テーマをさまざまなキーボードで繰り返してゆく。

コーラス風の音もシンセサイザーか。

インストゥルメンタル。

「India」(3:12)チープな電子音が十重二十重に取り巻く怪しい歌もの。

ドラムスとベース以外の伴奏はすべてノイズのよう。

アカペラがみごと。

歌詞はインドが原子爆弾を保有したことに対するプロテストらしい。

「La Fabbricante D'Angeli」(4:47)

夢見るようなフォーク・ソングをさまざまなキーボードで彩り、シンフォニックに膨らませた作品。

霧を吹きかけるようなストリングス・シンセサイザー、ジャジーなピアノ、オーケストラのフルートを思わせるシンセサイザー、オルガンらが次々と場面を彩る。

エレクトリック・サウンドによる牧歌であり、ORME らしさ満点。

やたら手数の多いドラムスもおもしろい。

「Notturno」(3:51)

「夜想曲」というタイトルにふさわしく、眠り、それも安らかな死すらイメージさせるピアノがフィーチュアされる。

静かな悲愴感とほのかなファンタジーの趣き。

シンセサイザーのノイズやオルガンによる変奏。

ドビュッシーやラベルなど印象派に近いニュアンスもある。

インストゥルメンタル。

「Maggio」(8:50)

EGG を思わせるアヴァンギャルドなタッチのオルガン、シンセサイザーが縦横無尽に駆け巡るシンフォニック・ロック大作。

サイケデリックな夢想の果てにバロック管弦楽を思わせるポジティヴで親しみやすいテーマを高らかに打ち出し、ドライヴ感たっぷりのリズム・セクションとともに、時に懸命に時にユーモラスにひた走る。

ドラッグ感覚の毒気と前衛芸術至上主義、牧歌性と躍動感が一つになって新しい気運の高まりを予言する。

近年の作風の原点はこの作品。大傑作。

(PHILIPS 842 506-2)

Storia O Leggenda

| A. Pagliuca | Hammond organ, Polymoog, Minimoog, piano, harmonium, accordion |

| A. Tagliapietra | Fender bass, vocals, indian harp |

| M. Dei Rossi | Pearl drums, marimba, glockenspiel, percussion |

| G. Serafin | Fender electric guitar, acoustic guitar |

77 年発表の「Storia O Leggenda」。

プログレ・スタイルからポップなサウンドへと変化した LE ORME だが、本作では、前期を思わせるシンフォニックなサウンドヘと揺り戻した内容になっている。

とはいえ時代は 70 年代後半。

全般にメロウなヴォーカルとシーケンス調のキーボードがメインの、すっきり垢抜けたタッチになっているのは仕方ないだろう。

キーボードは、ハモンド・オルガン、チャーチ・オルガン、チェンバロと多彩だが、ソロよりも音色を活かしたバッキングが主だ。

一方、アコースティック・ギターは、こういう作風でも変わりなく大活躍。

全体に、ソフトなヴォーカルをシンフォニックなキーボードが彩る緩やかな作品が中心である。

そして、こうなると俄然映えるのは、元来の歌メロのよさ。

印象的なメロディがあちこちに散りばめて、デリケートなキーボード・サウンドで包んだアルバムである。

プロデュースはグループ。

「Tenerci Per Mano」(4:36)

レゲエ風のリズムが印象的なシンフォニックな歌もの。

得意の弾き語り風からあまりに伸びやかなサビ、劇的なリフレイン。

アコースティック・ギターがきらめき、シンセサイザーが柔和な音色で伴奏し、ピアノが華やかにヴォーカルを追いかける。

間奏では 3 拍子と 4 拍子を巧みに切り換えてシンセサイザーが朗々と迫る。

「Storia O Leggenda」(5:07)

GENESIS のようにメロディアスで明朗な幻想性を見せる名曲。

ストリングス・シンセサイザーの響き、湧き上がるオルガンの轟き、きらきらと刻まれるアコースティック・ギターとピアノ、意外なほど力強くビートを打ちこむベース。

決然とした切り返しも効果的だ。

丹念な演奏なだけに、シンプルに登りつづけるサビのメロディが活きる。

エンディングはアコースティック・ギターとエレキギターがみごとに決める。

「Il Musicista」(4:46)

P.F.M を思わせる地中海テイストあふれるアップテンポの歌もの。

主役はギターである。

テーマはやや中世風の鮮やかなアコースティック・ギター、そしてジャズロック調のリズム・セクションもカッコいい。

間奏ではハーモニウムも現れる。

アクセントをずらした変拍子風のリフレインや後半のメロディアスなソロも含め、全編ギターが大活躍する。

「Come Una Giostra」(4:29)

イタリアン・ロックらしさ、LE ORME らしさあふれるクラシカルかつ愛らしい歌もの。

高音を強調したハモンド・オルガン、ギターがロマンティックなタッチながらもかっちり整ったアンサンブルを成し、ヴォーカル/ハーモニーはこころなしか賛美歌調である。

歌メロと協調するレガートなギターの伴奏、間奏はピアノとギターによるフォーキーなアンサンブルである。

後半は、透明感あるアコースティック・ギターとオルガン、ベースらによるバロック調のアンサンブル。

ポップでクラシカルという「ならでは」の世界。

「Se Io Lavoro」(4:22)

冷たい音色でぞくっと切れ込むようなシンセサイザー・シーケンスを使った、この時代らしい作品。

ノリのいいビートは流行のディスコ、テクノ風味のポップス調だが、それ以外の伴奏のキーボードは、意外にもクラシカルである。

そして、ヴォーカルは変えようにも変えられない、素朴でたおやかなフォーク・タッチ。

エンディングでは、堰を切ったようにムーグ・シンセサイザーが迸る。

シンセサイザー・ポップスの質という点でドイツモノや英国モノに匹敵するが、それを越えるのが、歌ものとしての魅力である。

「Un Angelo」(4:50)

アコースティック・ギターのストロークと霧を吹き上げるようなストリングスが切ない歌を支えるロマンティックな弾き語り。

イタリアン・ロックらしい、素朴かつ情熱あふれる歌唱が胸を締めつける。

間奏部をハードな表現で支えてアクセントを付けるリズム・セクション、点描風のピアノなど、脇もしっかり固めている。

本曲も、最後にストリングス・シンセサイザーが名残惜しげに鳴り続ける。

「Il Quadro」(4:10)

優しげなハーモニウム伴奏によるたおやかな歌が、サビでイタリアン・ロックらしいスウィートなビート・ポップと化す。

間奏部ではオルガンのオスティナートとともにリズムが強調されて、やがてポリリズミックなアンサンブルへと変化、不思議な浮遊感が生まれる。

イタリアン・ロックらしい甘くメロディアスなポップスを意外に凝った演奏で包んだ、ファンタジックな空気でいっぱいの作品である。

「Al Mercato Delle Pulci」(4:07)

リズムを強調したサイケデリックかつタイトなインストゥルメンタル・チューン。

マリンバとギターが綾なすリフレインを貫いてムーグシンセサイザーが中華風の旋律を奏でるニューエイジ・ミュージック調のイントロダクション。

オルガンの轟きはパワフルなドラミングを呼び覚まし、シンセサイザーが再び高らかに鳴り響くと、ギターも加わって力強い演奏へと発展する。

再びマリンバとギターらによるポリリズミックな変拍子中華アンサンブルが挿入される。

目が回りそうな演奏は、一瞬の SE とともに破断され、パワフルなドラミングとともに、オルガン、ギター、パーカッションらによるうねるようにハードな全体演奏が高まる。

スリリングにしてスタイリッシュ。

重量感あるピアノも加わるとさらにパワーアップ、BANCO 風のやや邪悪な表情も見せながらぐいぐいと突き進む。

過激な音響処理とともに GONG のようなカオスの世界が現われるも、そのままフェード・アウト。

それにしても第二作同様、ジャケット画がすばらしい。

作者は高名な画家らしい。

(PHILIPS 842 510-2)

Live Orme

| Aldo Tagliapietra | bass, guitar, vocals |

| Antonio Pagliuca | keyboards, synthsizer |

| Michi Dei Rossi | drums, percussion, accordion on 5 |

| Germano Serafin | guitars |

86 年発表の「Live Orme」。

日本でのみ発表された作品。75 年から 77 年にかけてのツアーで収録されたライヴ・アルバムである。

収録曲は、「Collage」、「Uomo Di Pezza」、「Felona E Serona」、「Contrappunti」、「Verità Nascoste」、「Smogmagica」などのアルバムから。

多くの楽曲の前に序曲、プロローグと称して、キーボードを駆使したインストゥルメンタルが付いており、演奏をたっぷりと楽しめるようになっている。

74 年ライヴ盤「In Concert」にのみ収録されていた大作「A Truck Of Fire」が聴けるのがうれしい。

キーボードは多彩な音色ながらも自由気ままにヨレた演奏を展開し、タリアピエトラはもともとヨレているのが魅力なので、しゃきっとした演奏の屋台骨はドラムスのロッシがなんとかかんとか支えている。

だから聴くにたえないかというと、そんなことはまったくない。

最初から最後まで楽しめる。不思議なことだ。

何より曲がいいというのは分かっているが、それ以上に、プログレというか、ロックには限られたものだけが会得できる魔法があるとしか思えない。

CD 二枚組。

(KICP 2715/6)

Il Fiume

| Aldo Tagliapietra | bass, acoustic guitar, vocals, sitar |

| Michi Dei Rossi | drums, percussion, glockenspiel, gamelan |

| Francesco Sartori | piano, keyboards |

| Michele Bon | Hammond organ, keyboards, synthesizer |

96 年発表の「Il Fiume」。

キーボードに新メンバーを迎えた、再結成復活第一作。

サウンドは、暖かみと気品、悠然とした広がりのあるキーボード・シンフォニック・ロック。

もちろん、タリヤピエトラのたおやかなヴォーカルも健在だ。

ピアノとオルガン、ストリングス系のシンセサイザーによるクラシカル・サウンドは、不思議なほどかわらぬ LE ORME のものである。

ヘヴィさよりもオプティミスティックな明るさと自然なポップ・テイストがあるところに経てきた年月を感じさせるが、厚過ぎず薄過ぎない音、明解な展開、慈愛の歌は、70 年代全盛期のままだ。

他の多くのグループのように、コンテンポラリーなサウンドへ身をやつしたり、過剰なまでのノスタルジーに浸ったり、大人になろうとして似合わぬ音に手を染めたりということはまったくない。

それでいて、しっかりと物語を綴り、新たなヴィジョンを提示している。

イメージをかきたてる安定した演奏は、まさにベテラン・プログレ・バンドの理想形といえるだろう。

爽やかな聴きやすさという意味でも屈指の作品。

イタリアン・プログレはまったく終わっていない。

ここに LE ORME がいる。

名盤です。

タイトルは「川」の意。

シタールやタブラの響きもいい。

(TRI 024)

Elementi

| Aldo Tagliapietra | vocals, bass, bass pedal, guitar, sitar |

| Michi Dei Rossi | drums, percussion, glockenspiel, campane tubolari |

| Michele Bon | Hammond organ, keyboards, guitar simulator, vocals(lead on 7) |

| Andrea Bassato | piano, keyboards, violin, vocals |

2001 年発表の「Elementi」。

キーボードに再び新メンバーを迎えた、復活後第三作目。

その内容は、キーボードを中心としたオプティミスティックで溌剌としたシンフォニック・ロックである。

たおやかなヴォーカルを軸に、シンセサイザー、ハモンド・オルガン、アコースティック・ピアノ、ヴァイオリンらが活躍するも、決して大上段に振りかぶることなく、暖かくクラシカルなメロディと小気味いいプレイをタイミングよく繰り出して、物語を綴ってゆく。

そういう音楽的なセンスにあふれる作品になっている。

後期 EL&P が「Canario」や「Fanfare For The Common Man」で見せた、キーボード・トリオとしてのロック・シンフォニーの意義を現代によみがえらせ、再認識させてくれるといってもいい。

そして、クラシカルでなよやか、と思っていると「Danza Del Vento」から「Il Respiro」のようなソウルフルな展開も用意してくれている。

こういう裏切り方がたまらなくいい。

プログレの精神を体で分かっているのだ。

この作風は、自己陶酔気味の華美なサウンドの氾濫する現代ロックの路傍に咲いた一輪の可憐な花といっていいだろう。

口角泡を飛ばすのではなく、あくまでモデストに明朗に暖かく洒脱に夢を語り、未来へと誘う。

何もかもを受けとめる包容力と緩やかさ、素朴にして逞しい明るさという点で、凡百のグループを何光年も引き離している。

そして、1 曲目で提示される勇壮にしてポジティヴなテーマ(懐かしの「Maggio」を思い出す人も多いはず)は、形を変えながら繰り返し現れ、物語の道案内をしてくれる。

また、このクラスの大物になると、流行の音を巧みに取り入れるのもお手の物なので、こういうサウンドも「ちょっと流行ってるみたいだし、ひさびさにプログレやってみるか」という気軽なスタンスからきている可能性もある。

そうだとしても、出てくる音がこれならば、全然構わない。

LE ORME のアルバムがすばらしいのは、うれしいときは喜びを倍加し、かなしいときはそのかなしみから優しく解き放ってくれるからだ。それは取りも直さず、このグループの音楽が芸術としてずば抜けているということである。

必聴。

(CCD 3005)

L'Infinito

| Aldo Tagliapietra | vocals, bass, bass pedal, 12 string acoustic guitar, sitar |

| Michi Dei Rossi | drums, percussion, glockenspiel, campane tubolari |

| Michele Bon | organ MB3, keyboards, ALIEN guitar simulator |

| Andrea Bassato | piano, keyboards, violin |

2004 年発表の「L'Infinito」。躍動的なシンフォニック・ロックの傑作であった前作から、早三年。

遂に現れた新作は、驚くなかれ、キーボードをフィーチュアした前作を凌ぐ正調クラシカル・ロック。

今回の特徴は、明朗な躍動感を越えた悲劇的な重厚さとドラマ性、その果てにある無常感。

あまりにクラシカルなので、LE ORME の作品であることを忘れそうになる。

限りなく GENESIS なメロトロン・ストリングス風シンセサイザー、華やかなムーグ、EL&P なハモンド・オルガンとともに摩訶不思議なギター・シミュレータ(開巻劈頭大活躍)が大いクラシカルなムードを高めるが、ブルージーな哀感も強い。

上品な落ちつきを見せるピアノとともに舞うタリアピエトラの歌声にも、うっすらとした諦観のようなものが浮かび上がる。

明快なテーマもアピールするものの、どちらかといえば、しっとりと大人びた歌が続いてゆく。

終盤にもアダルトなジャズ・テイストをふんだんに盛り込んでいる。

また、今回も、弦楽奏(もちろんキーボード)、ヴァイオリン、シタールといった音楽的な薬味は、じつに効果的に使われている。

メランコリックで厳格な表情や反復から次第にスリルが生まれてくる演出など、ジャン・ピエロ・レベルベリ在籍時の世界に近いようにも思う。

ピアノによる美しくも抽象的な音の文様が広がる様に、ロベルト・カチャパリアを思い出す瞬間も。

今回も 45 分一本勝負であり、コンセプト・アルバムのようだ。

プロデュースはマリオ・マストロナルディ。

ジャケットは、今回もポール・ホワイトヘッド画伯。

発表に合わせ、本国ではちゃんとツアーを行っている模様。

なんとか来日しませんかね。

(CCD 3065)

close

close