| Terry Bozzio | drums |

| Tony Coe | saxes |

| Tony Hymas | keyboards |

| Hugh Burns | guitars |

イギリスのプログレッシヴ・ロック・グループ「THE LONELY BEARS」。 90 年テリー・ボジオ、トニー・ハイマスを中心に結成。 70 年代終盤からの安定したフュージョン・ブーム、HR/HM ブームにメジャーのサポートで腕を磨いたミュージシャンが、技巧偏重主義から脱皮して独自の音楽性を求めたジャズロック。ワールド・ミュージック、現代音楽的なアプローチをジャズの即興に盛り込んだ佳作を残す。作品はベスト盤を入れて四枚。 アメリカ人がリーダーの一人であること、録音はフランスで行われていることなど、本 HP の枠組であるグループの国分類が難しいが、メンバーの三人までがイギリス人と言うことで、便宜的にイギリスのグループとしておきます。

90 年発表の第一作「The Lonely Bears」。

内容は、つややかなサックス、繊細なキーボードをきわめて個性的なドラムス、パーカッションによるビートが支える、エキゾチックな透明感あふれるジャズロック。

最も特徴的なのは、ネイティヴ・アメリカン(ハイマスの趣味らしい)かアフリカンか判然としないが、いわゆるワールド・ミュージック風のエキゾチズム、素朴な逞しさ、ペーソスが全体を貫いているところ。

トラッド・ミュージックのアレンジとクレジットされた作品もいくつかある。

サックスやキーボードによるテーマは素朴にして快活であり、時にキャッチーですらある。

キーボードが描く背景といわゆるロック・ドラムスの地平を乗り越えた個性的な打楽器によるビート感が、全体をあたかも大自然の営みのような美しくも深遠な神秘性と躍動感で包み込んでいる。

そういうところに、えもいわれぬ奥深さを感じる。

名手ボジオのドラミングは確かにここでも鋭利で硬質だが、そういった攻撃的な面だけではなく、空隙と音数を活かしたほとんど呪術的とも

いえるような効果も巧みに演出している。いわば、さりげなくも乱れ打ち、という感じである。

8 曲目「Sartre」の即興には、比較的分かりやすいところと、音の少ないアンサンブルなどにわかに即興とはわからないところがありそうだ。

ピアノとサックスによる即興風の美しいアンサンブルを聴いていると、最初期 WEATHER REPORT と同質のスペイシーなロマンチシズムとともに穏かな無常感が自然と胸に湧きあがってくる。

13 曲目のようなカンタベリー風の意表を突く展開もいい。

また、12 曲目のような現代室内楽的な厳しさのある表現の切れ味も抜群である。

もちろん、Terje Rypdal 風の現代的なヘヴィ・ギターが咆哮し、ドラムスとキーボード、サックスが一線になって火花を散らすようなパフォーマンスもあり、そういうところではいわゆるジャズロックのカタルシスも十分に味わえる。

この、ヘヴィでハードなギター/ドラムスと、ジャジーでなめらかなキーボード/サックスの音の対比は、全編を通じて強調されている。

個人的にはエキゾチックな音階やリズムを応用した作品よりも、いわゆるフリー・ジャズや室内楽、現代音楽的な展開が面白く思えた。

特に、ハイマスのピアノとボジオのドラムスのコンビネーションに魅せられた。

名手トニー・コーの演奏にも、ジャズにとどまらない、現代音楽に近い表現の幅が感じられる。

エレクトロニカ風味も交えるなど、同時代の音は巧みに取り入れられている。

全体的な印象は薄墨色で地味な作風である。

繰り返し聴き馴染んでゆくごとに、味わいの出る作品だと思う。

ノンクレジットでフルートのような管楽器が使われている。

フォーレ、ドビュッシー系アンビエンスな 10 曲目「Chanson Du Bonhomme」は本作品を代表する傑作。

個人的に、ギタリストのヒュー・バーンズはジェリー・ラファティのヒット曲で憶えたとても懐かしい名前。

「Our Red Sea」(5:35)

「Zugzwang」(7:59)

「Eastern」(6:35)

「Oka」(6:39)

「The Freedom Of The Wind」(4:02)

「Trois Tambours De Abed」(1:53)

「Canterbury Song」(3:31)

「Sartre」(3:12)

「The Alpes As We Know Them」(5:13)

「Chanson Du Bonhomme」(6:27)

「Alarums」(0:44)ザッパ・スクール卒らしい小曲。

「... And Excursions」(4:43)ピアノ、ドラムスによる華麗な即興曲。スポンテイニアスというか、無限の螺旋を描いて空へ駆け上ってゆく感じ。

「Nana」(5:08)ネイティヴ・アメリカン、ザッパ、モダン・ジャズ、プログレ、すべてが溶け合う。

(MA-9804-2)

| Terry Bozzio | drums |

| Tony Coe | saxes |

| Tony Hymas | keyboards |

| Hugh Burns | guitars |

92 年発表の第二作「Injustice」。

本作品では、テクニカルな民族音楽ジャズロックという特徴はそのままに、ハードなロックとしての面が一気に強まる。

ハイマスとボジオ、件のジェフ・ベックのアルバムでは、まずこういうところで意気投合したのではないだろうか。

硬く尖った打撃音、色彩に満ちながらも空間を震わす緊張感のあるキーボード・サウンド、フリージャズで鍛えた鋭利なサックス、大胆なフレーズをヘヴィなディストーション・サウンドで切り刻むギター、すべてが刺激にあふれるプレイを放ち、あるときは融通無碍に、あるときは理路整然と離合集散を繰り返しつつ、ハードな音像を作り上げている。

ロカビリー風のビートでサックスが強烈なアドリヴを吹き上げるかと思えば、エキゾティックなパーカッションに守り立てられてメローなカリビアン・テイストで迫る。

無法なアヴァンギャルド志向をアドリヴのみならず明快なフレーズやテーマにも落とし込んでパンチのある音で真正面からぶつけてくる痛快な作風である。

1 曲目、豪快なドラムスとサックスのエキゾティックなテーマでハイテンションにぶちかます演奏に衝撃を受けること間違いなしだ。

ギターの存在感も大幅にアップし、Terje Rypdal や KING CRIMSON ばりの荒々しくも厳格なプレイが放たれる。

サックスは思い切りなブロウでテーマを一人占めし、フロントを独走する。

ボジオの放つ骨太でトライバルなビートに煽られて、サックスやキーボードも、フリージャズを超えてフューチャリスティックな表現へと高まっているようだ。

全体に、エキゾチズムに加えてスピードとスリルも思いきり前面に出てきたといってもいい。

このカミソリのような抜群のキレとクールな凶暴さを支えるのは、間違いなくテリー・ボジオのドラムス=打楽器である。

Jonas Hellborg のグループや Bill Bruford の EARTHWORKS のファンにもお薦めできる。

こんなにも金属的、無機的で、なおかつワールド・ミュージック調でもあるという音には初めて出会いました。

1 曲目「March Past 29 145 749」は、ドラムスが主役を張るヘヴィ民族ファンク。

3 曲目「Kill King Rat」はフランク・ザッパもしくは X-LEGGED SALLY ばりの超速変拍子ホーン・ジャズロック。これが凄まじくカッコいい。

「March Past 29 145 749 」(8:13)

「Quanah Parker」(6:24)

「Kill King Rat」(5:42)

「Jennifer」(5:00)

「Entre Le Tigre Et L'Euphrate」(8:09)

「Dancing For The Elders」(4:47)

「Moonwatcher」(5:05)

(MA-9805-2)

| Terry Bozzio | drums |

| Tony Coe | saxes |

| Tony Hymas | keyboards |

| Hugh Burns | guitars |

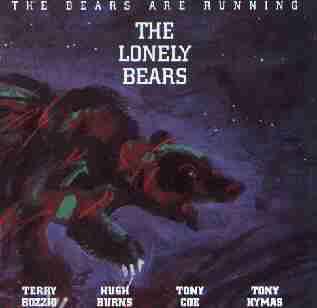

94 年発表の第三作「The Bears Are Running」。

内容は、アンビエントで透徹なサウンドと即興性の高い演奏が特徴的な現代風ジャズロック。

即興において運動性を誇示するのはドラムス。

印象派影響下らしきピアノとしなやかでベテランらしい安定感のあるサックスのプレイにはパット・メセニー・グループに通じる明晰かつ知的なイメージがあり、フリージャズ的な文脈においても高潔かつ重厚である。

一方、ギターはアンサンブルへの劇薬のカンフル剤だ。

アヴァンギャルドな展開を KING CRIMSON ばりの変則フレーズでリードし、そこへサックスやドラムスが挑戦的な姿勢で連なることで X-LEGGED SALLY のようなスリリングで凶暴なジャズファンクに変貌してゆく。

インダストリアルなノイズが渦巻く中で「太陽と戦慄」的な即興演奏が繰り広げられる場面もある。

プログレ・ファンには受け入れやすい作風だと思う。

録音技術を駆使して音像や定位を変化させるような大胆なアプローチもある。

また、ワールド・ミュージック、エスニック・ミュージックという面も打ち出している(ネイティヴ・アメリカンのミュージシャンと交流があったようだ)が、それ自体の効果とともに、音楽の解体と再構築の中で一つのパーツとして巧みに機能させているように感じる。

アコースティックなフリージャズをノイズやスペイシーな音響といったエレクトリックなギミックで変容させることで、いわゆるジャズロックとはやや切り口の異なる音楽を生み出そうと試みているようだ。

世界を根こそぎにするようなシンセサイザーによる音響処理、音響効果が強烈だ。

そして、ドラムスは硬質な音で緻密にして怒涛のような猛打を弾けるように放ち、音響空間を縦横無尽に駆け抜けて世界の根太を揺るがせる。

全体に深みもあるし刺激もある音だと思う。

TUNNELS のファンにもお薦め。

サックスの安定感からビル・ブルフォードのアコースティック・ジャズ作品にも通じる。

プロデュースは、ジャン・ロシャール。

「Ma Grande Ourse」(1:16)

「From The Nacfa Mountain」(5:11)

「Eastbourne 1907」(5:42)

「Happy Go Lucky Loco」(2:06)

「No Picnic」(3:31)

「I Listen To You Dreaming」(5:38)

「More Than A Thousand Hours」(5:23)

「Looking For Maquah」(17:01)パーシー・ジョーンズばりのベースはキーボードだろうか。

「Joik」(5:54)SAMLA を思わせるフォークダンス風の作品。シリアスなギターがカッコいい。

「Spiderwoman」(6:54)サックスの表現の幅広さに感服。

「Running Bears」(7:21)

「Hopping Down In Kent」(3:31)

「Los Ultimos Dias」(5:51)

(nato 112-138)