アメリカのミュージシャン「Robert Drake」。 THINKING PLAGUE の創設メンバーの一人であり、5UU'S にも参加(2000 年脱退)。ベース、ドラムス、ヴァイオリン、エンジニアリング、プロダクションまでこなす典型的な才人。ソロ作品はかなり個性的。

94 年発表のソロ第一作「What Day Is It ?」。

92 年から 3 年がかりで作られたギター、ヴァイオリンの多重録音と独特のハイトーン・ヴォイスを中心とした作品集である。

ケイジャン・テイストのフォーク、オルタナティヴ・ミュージックを基調に、アメリカと彼自身のルーツであろうほのぼのとしたメロディにアコースティック・ギターやヴァイオリンの音、さらに独特の派手さのある音響処理がとけあって、なんともいえない味わいを出している。

それは、埃っぽい道路が延びる地平線の向こうに昼間なのに星空がひろがっているような、不思議な感じである。

ギターやヴァイオリンは明らかにカントリー風なのに、いわゆるアメリカン・ロックらしさがあまり感じられないのは、音の奇妙な定位とヴォーカルの声質のせいだろうか。

そして、時おり、途方もなく真っ暗な、救いのない曲が現われる。

素っ頓狂なバンジョーや少年もしくは女性のようなユニ・セックス・ヴォイスの内側に、何もない中西部の田舎町に鬱積した凶悪な苛立ちが見えるような気がする。

透明感のある声とは裏腹に、ホラー、スリラーへの言及/嗜好もあるようだ。

THE BEATLES もうかがえる。

それやこれやで、安っぽい録音(Lo-Fi というやつ)や断片のような曲にもかかわらず憎めない。

ELEPHANT 6 辺りの、ネオ・サイケ/ファズ・フォーク軍団にも通じる世界である。

2,4,6,10,11,12 曲目のドラムスは、盟友デイヴ・カーマン。

(CFO11)

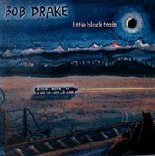

96 年発表の作品「little black train」。

作風は、前作の一種長閑なルーツ・フォーク調から一変し、器楽の密度の上がったインストゥルメンタル中心の作品となる。

今回はエレキギター、キーボードのサウンドが大いに使われている。

ただし、独特の音響処理だけは変わらない。

そして、エフェクトで切り刻んだインスト・チューンとともに、ポップス・テンプレートを皮肉ったような歌もの、オールディーズを歪めたような作品も盛り込まれている。

悲鳴のようなインストゥルメンタルや、ノイズが降りしきる歌ものなど 5UU'S ばりにインダストリアルで重苦しい作品もある。

それでも、5UU'S のサウンドよりは輪郭が分かりやすい。

過激なアレンジが連続するも、ところどころにバンジョーのような分かりやすいカントリー・テイストが散りばめられている。

内省的というよりは、内にこもった鬱屈が不気味なエネルギーを放ち始めた、そんな感じである。

ラストから 2 曲目「Same Old Story」はこういうアルバムでなくとも抜群の輝きを放つ佳曲。

ひねくれたフレーズや変拍子の多用、重厚なサウンド・メイキングなどプログレ色は強まっている。

ひょっとすると、ヴァイオリンは下手なのかもしれない。

(CTA6)

2005 年発表の作品「The Shunned Country」。

1 分に満たない曲がぎっしり 50 曲ほど詰まった、「敬遠される町に紛れ込んでしまった騒動」を描くトータル・アルバムである。

バンジョー、アコースティック・ギターの弾き語りにパーカッションをふんだんに加えた、ネジの外れたカントリー・ミュージックを基本に、弾けたポップス断片、ダークなシンフォニック・チューンやチェンバー・パンクのようなキテレツな曲も交えている。

ギターやバンジョーをハープのように奏でるドレーク、編曲家やエンジニアとして卓越しているのみならず、プレイヤーとしてもかなりの達人といえるだろう。

得意のハイトーン・ヴォイスも健在であり、器楽の腕も合わせると「ひとくさり」で聴かせる説得力は大したものだ。

ただ、いかんせん一つの展開も完了することなく次々と移ってゆくので、呼吸が合わないと何がなんだか分からなくなる。

以前 NEUTRAL MILK HOTEL が自らの音楽を「ファズ・フォーク」といっていたが、ここの音楽もそれに近いものがある。

ただし、青年期にすら達しない、子どもじみた無邪気さや無慈悲さが強く現れているところが、普通のロックやフォークと異なる。

尋常ならざるシチュエーションを尋常ならざる音で描く、もう一歩先に踏み出すと帰ってこられなくなりそうなコワさがある。

(CTA SC01)