BLAST

オランダのプログレッシヴ・ロック・グループ「BLAST」。

89 年結成。

作品は 2009 年現在七枚。2009 年新作「Sift」発表。

HENRY COW/ReR 流アヴァンギャルドの後継グループの一つ。

エネルギッシュな即興と複雑なリズムを駆使したアンサンブルが特徴。現在、ギタリスト、サキソフォニストを中心に即興専門集団として活動中。

Sift

| Dirk Bruinsma | baritone & soporano sax |

| Frank Crijns | guitars |

| Paed Conca | bass, clarineto on 2, guitar on 2 |

| Fabrizio Spera | drums |

| guest: |

|---|

| Elio Martusciello | electronics on 5 |

2007 年発表の作品「Sift」。

BLAST 4TET 名義の作品。

内容は、通常の和声や調性や調子を回避した複雑な作曲パートと即興パートを盛り込む HENRY COW 系のアヴァンギャルド・ジャズロック。

肉体的なダイナミズムを感じさせないという意味でフリージャズからも遠く離れたインプロヴィゼーションから無調、非和声ながらもしなやかなビート感のあるジャズロックからまで、大胆にして抑制の効いた「大人な」作風で音楽に風穴を開けようとしている。

即興の呼吸のよさもさることながら、盤の四隅近くに矢継ぎ早に駒を置いてゆきながら詰め筋を導くような、奇天烈な音のユニゾンやハーモニーを成すアンサンブルに最も魅力を感じる。

一聴の派手さはないが味わい甲斐のある作品だと思う。

当たり前のことの確認の雑談。

実験音楽家をゲストに迎えた 5 曲目のような作品では、リスナーは作曲者と演奏家の運転する車に乗せてもらってドライブするのではなく、解釈という山脈に作り手とともに登らなくてはならない。

リスナーの負担は大きくなるが、山頂を極められれば格別の知的興奮がある。

頂上を目指せる、すなわち負担に耐えて音楽の意義を見つけることに面白みを感じられるリスナーは限られる。

そのため、商業音楽としては成り立たない。

もちろん、商業音楽だけが音楽ではない。

「Sift」(12:03)

「Cklack」(3:53)レコメン王道のジャズロック。

「Fluke」(10:12)

「Swerves」(4:15)

「Pole」(13:00)混沌とした即興から神秘的な現代音楽へ。

(blast02)

Purist Sirup

| Dirk Bruinsma | baritone sax, bass, vocals, tapes |

| Wim van der Maas | alto sax, clarinet |

| Frank Crijns | guitars |

| Ruud Van Helvert | drums |

92 年発表の第一作「Purist Sirup」。

内容は、サックス二管とへヴィなエレクトリック・ギターをフィーチュアした無調、不協和音系ジャズロック。

リズムやギターを中心にフリージャズを強引にロックにした感じである。

薄っぺらなサウンドが三味線を思わせるエレクトリック・ギターのプレイ、凶悪なディストーション・ベース、パワフルかつ敏捷な二管、ガレージっぽいドラミング、ネジの緩んだヴォーカルなどなど、パンクなマインドがあふれている。

開き直ったようなドラムスのプレイの生む安っぽさ、馬鹿っぽさは素なのか、はたして演出なのか。

完全即興の演奏では雅楽のようなニュアンスも見せるが、基本的にはエネルギッシュなビートとともに無調で突き進む小気味のいい演奏である。

デタラメな方向にエネルギーを撒き散らしながら迷い無く突進している。

祝詞のような変態ヴォイスのみならず、逸脱調のユーモアの効いたアンサンブルや統率の取れた変拍子反復パターンもフランク・ザッパのオーケストラ作品の流儀から来ているようだ。

アルバムのタイトルは回文。

完全即興もあり。

(Vonk Vonk2)

Wire Stitched Ears

| Edward Capel | alto & soprano sax, alt clarinet |

| Dirk Bruinsma | baritone sax, bass, vocals, organ, tapes |

| Frank Crijns | guitars |

| James Meneses | drums, percussion |

| guest: |

|---|

| Wim van der Maas | clarinet on 2, 4 |

| Emanuela Cavallaro | vocals on 5 |

95 年発表の第二作「Wire Stitched Ears」。

二管(片方の奏者はベーシスト兼任なため、適宜オーヴァーダビングを使っている模様)とギター、ドラムスによる編成。

音楽は、徹底した変則リズムと素っ頓狂なフレーズが特徴的なアンサンブルに、発展性ある即興も交えたアヴャンギャルドなものだ。

突発的かつ挑戦的、過剰な発展性(ワルノリというべきか)は、フリージャズやフランク・ザッパからのものであり、二管の奇怪なポリフォニーや変則リズムは、現代音楽の研鑚から生まれたのだろう。

そして、全体を推進する無茶なパワーはロックのものである。

ニ管は、奇天烈なフレーズによって、ときにハーモニーを成し、ときにポリフォニックな進行を見せる。

ギターが加わり三者によるポリフォニーを構成することもある。

このギタリストは、近年の同様な編成のグループには珍しく、ノイズを放ってパンキッシュで凶暴な主張をする一方で管楽器アンサンブルのサポートも怠りない。

KING CRIMSON 的な狂暴極まるリフをぶちかますところもある。

オルガンの代わりに管楽器がある、つまり「ニ管の SOFT MACHNE」といっていい瞬間もあるが、リードする管楽器のフレーズは、あまりに意識的な脱秩序、脱構築型である。

タイムリーな効果音やヴォーカル表現からは、PICCHIO DAL POZZO のイメージも浮かんでくる。

後半はベースやギターの存在感が強まり、アグレッシヴでインダストリアルなムードも高まる。

全体としては、即興性に加えて意図的な逸脱調を徹底した、アヴァンギャルド・ジャズロックといっていいだろう。

ほとんどの作品がリズミックなテーマを中心に発展するスタイルなので、すべて同じに聴こえてしまう可能性はあるが、ヴォイスなどのアクセントやギター、緩急の曲構成などをきっかけにすると面白さが見えてくる。

1 曲目「Radio Talk」(0:26)

タイトル通り、実際のラジオ放送のエアチェックのようだ。

モノローグ、もしくはアナウンス、そしてノイズ。

何語かまったく分かりません。

2 曲目「Pain Of Fear」

(03:56)

8 分の 9 拍子によるとぐろを巻くような怪奇なベース・リフ。

金属的な音色と挑戦的な姿勢は、KING CRIMSON に直結する。

リフの上では、ソプラノ・サックスとクラリネットによる素っ頓狂なハーモニーが飛び跳ねる。

ギターは歪みきった音で和音を挿入し、アクセントをつける。

管楽器アンサンブルはリズムがベース・リフとは微妙にずれているようだ。

8 分の 7 拍子のリフが繰り返されると、ベースも応じ、一点リズムレスのスローなヴォーカル・パートへ。

緩衝空間に漂うスタンダード・ジャズ風の不気味な歌。

メタリックなギター、オルガンは、きわめて HENRY COW 的。

二管のユニゾンが加速し、冒頭のベース・リフが復活すると、再び二管、ギターの素っ頓狂アンサンブルへ。

変拍子、ポリリズム、普通のメロディ・ラインを意識的にはずしたアンサンブル、ヴォーカル、そこはかとなくドライなユーモアなど典型的なアヴァンギャルド・ロック。

演奏の切れ味がいいです。

3 曲目「Seismograph '93」(8:08)

サックスによるスタカートのユーモラスなユニゾンが、変なリズム/アクセントで「調子よく」リードするオープニング。

妙に可愛らしいリム・ショットとディストーション・ギターのトレモロが怪しく時を刻む。

乾いたスネアをひっぱたくと同時に、管楽器とギターがともにノイジーなラインでうねり始める。

ハーディガーディか、もしくは、何とははっきりはいえぬが、インドの楽器のようなイメージだ。

ドラムス以外は、自然な進行に対して拒絶を表明するように停滞する演奏である。

ギターが生々しいパワー・コードを叩きつけると、それをきっかけに、二つのサックス、ギターが反応しあう頓狂なアンサンブルがスタート。

サックスによるパターンの執拗な反復、8 ビートからのズッコケ。

やはり普通の進行は拒否されている、というか、直線的な進行ではなく不規則な回転運動のようなモーメントがある。

たとえば、大きな歯車が揺らぎながらかなりの速度で回り続けているようなイメージだ。

アルト・サックス・ソロは、脱メロディ、脱リズムな即興、しかし洒脱。

バリトンとギターのバッキングも快調に「変」である。

ノイジーなギターとのハーモニー、ドラムス乱れ撃ちをきっかけに、さらに演奏は秩序を失い、ドラムスの打撃とギター、管楽器のコンビネーションが気まぐれな戦いの火蓋を切る。

ここら辺りは即興なのだろう。

空しさあふれるブレイクを経て、じわじわと湧き上がるように、二つのサックスとギターによる変拍子アンサンブルがエピローグのように復活する。

意外や実直な 8 ビート上で、不協和音の響きによるアグレッシヴな停滞、ポリリズミックに迫る管楽器デュオによる旋回と前進、ソロによる飛翔をイメージさせる大作。

突き抜けた感じはなく、見えない壁に跳ね返っては反対側の壁に跳ね返りを繰り返すような印象である。

即興の応酬や、ソロなどスリリングな場面も多い。

堅実なビートとワイルドな連打など、ロックっぽい骨太なドラミングがフィーチュアされている。

これだけ普通じゃなく演奏するのもたいへんだろうな、という思いもあり。

4 曲目「Welter」(5:32)

二管ユニゾンが問いかけギターが応じるリズミカルな 5 拍子パターン、そしてアジテーション風のヴォーカル。

二管とギターがこちょこちょと絡み合うアンサンブルはぐらぐらと揺れ動き、やがて不気味にテンポ・ダウン、底のほうから浮かび上がってきたソプラノ・サックスとギター、ベースらはいつしか変拍子カノンでぐるぐると回り出す。

ここにシュアーなビートでオーヴァーラップしてくるドラムスがカッコいい。

サックス、ギター、クラリネットらが追いかけ追い越し合い、螺旋を描いてゆく。

突発的なユニゾン、突如叩きつけるヘヴィなキメの連発(かなりカッコいい)を経て、序盤の 5 拍子パートへ回帰する。

軋むような最後のノイズは何の音?

軽妙な変拍子リフによる挑発的なメイン・パートと、中間部の抽象画のような構築世界が鮮やかにコントラストする佳作。

ギクシャクした運動とこんがらがった停滞。

中間部からのサックス、クラリネット、ギター、ベースによる変拍子フーガは、かなりの聴きもの。

現代音楽のようでいて、ロックらしい挑戦的なスタンスとパワーがある。

5 曲目「Pastorale」(6:12)

鋭いスタッカートできついアクセントを付けリズムを強調するニ管、ギター、ベースのアンサンブル。

奔放なようでいてリズミックな一体感があり、躍動的なようで頑なな感じもある。

序盤をリードするのはアルト・サックスのアドリヴ。

快調な演奏が破断し、リズムレス(HENRY COW っぽい)に陥り、デメトリオ・ストラトスばりの女性ヴォイス・パフォーマンスが現れる。

タイトル名を訴えかけてくるが、これはイタリア語?

呪術的な、怪しい世界への悪夢のような転落、そしてイタコか選挙演説の如き女性ヴォイスの鮮烈な存在感。

タイトルにいうような「パストラル」な感じはまったくない。

ギターのかき鳴らし、ソプラノ、バリトン・サックスのロングトーンがヴォイスを通りすぎる。

そして、序盤のリズミックな演奏が復活、後半は凶暴なギター・ノイズの上で気まぐれな二管がポリリズミックに跳ね回る。

ストリート風のドラミングがいい。

二管は鮮やかにハーモニー、ポリフォニーを決める。

どこまでが即興なのだろう。

全体に、管楽器の音は低音のシグナルのような断続音である。

得意の変拍子リズミック・アンサンブルによるアーバン・フォーク。

中間部は ELEPHANT 6 系をレコメン化したような世界だ。

細切れのフレーズをたたみかけてリスナーを振り回す勢いのある演奏であり、3 曲目のようなドラム・ビートによるロックらしさよりも、管楽器とギターの「ストローク」によるリズムが特徴的である。

6 曲目「Wire Stretched」(7:06)

二管の重厚なユニゾンによるテーマの提示。

背後に流れ落ちる金属音。

一転、ドラム・ビートとともに快調な変拍子演奏がスタートする。

一気にテンション・アップ、ソプラノ・サックスの暴走、ギターの轟音ノイズとともに演奏は爆発する。

バリトンが主導権をとると一瞬モダン・ジャズになるが、それもつかの間、ギターの凶暴なコード・カッティング、アルト・サックスのアドリヴとともにへヴィなジャズロック調に変化し、ふたたび二管の変拍子アンサンブルとなる。

展開は小刻みに変化する。

バリトン、アルト、アコースティック・ギターによるトリオでややカーム・ダウンするも、再び音を叩きつけるように凶暴な演奏に移ってゆく。

主役は、ギターによるノイジーな変則奏法アドリヴ。

そして暴れまわるパーカッションと断続音で迫る管楽器。

ギターが 5 拍子のリフを示すと一体となって走り出すが、それも一時で、すぐにリズムレスのうつむいた世界へと変わってしまう。

これは序章で提示されたテーマだ。

ロングトーン・ギターとハーモニウム風のオルガンらによる薄暗いアンサンブル。

緩急極端な落差と目まぐるしい展開が特徴のレコメン・ロック。

ダークなテーマを序章と終章に配し、8 分の 5 拍子の頓狂二管ハーモニーで快調に走る変態的なジャズから、キレ、ノリのいい 8 ビート(+α)のロックへ、そしてその逆と次々と展開してゆく。

二管のデュオのテーマが変態的なのに対して管楽器ソロは思いのほかジャジーであり、展開部でのアコースティック・ギターとのやりとりなどには独特の叙情性もある。

つまり、「たまにまともになる」ということである。

初めて現れるギター・アドリヴは過激そのものだが、本当にえげつないのは、ギターのプレイを煽るドラムスや管楽器である。

力作ではあるが、本アルバム中ではやや印象の薄い作品だと思う。

7 曲目「Zozoter Au Funiculaire」(6:00)

テープ逆回転か何かの軋んでいるらしき効果音とイビキが重なる珍妙なイントロダクション。

演奏は、ベース刻むへヴィなリフで始まる。

ここまでで初めて「普通にカッコいい」。

サックス、ギターが断片的なフレーズで突っ込み続けるも、グラインダーのようなベースは我関せず、ダイナミックな推進役を演じる。

その後は、嵐のように狂乱するサックスとギターにしたがって、8 ビート、8 分の 13 拍子、快速 7 拍子とめまぐるしくリズムは変転する。

金属音で狂おしく絶叫するギター、スラッピングも交えて吼えるディストーション・ベース、乾いたスネア・ビートで酷薄なリズムを突きつけるドラムス。

凶暴なベースが唸りをあげ、ギターがヤクザなパワー・コードをグシャッと叩きつけ、サックスの断続音が突っ込み続ける。

躓きそうな演奏である。

80 年代 KING CRIMSON 風の超絶ギター・シーケンスとベースのハーモニクスによるきわめてメタリックなデュオがシグナルのように鳴り続ける。

ギター、ベースをフィーチュアしたインダストリアルな変拍子へヴィ・ロック。

テクニカルなプレイもあるが、何より歪み切った無機的な音が強烈な印象を残す。

管楽器は音が鋭角になるようにひたすらな断続音で突っ込み続ける。

ドライなハードコア・マインドあふれる作風である。

妙なタイトルは何?

8 曲目「This Is Not A Folksong」(6:55)

ギターのアルペジオとロングトーンがモワレを成す KING CRIMSON 風のイントロダクション。

一気にバリトン、ソプラノ二管とギターによる変則リズム・アンサンブルが立ち上がる。

ギターのパワー・コードがリードする猛烈な変則リズム・バッキングとそれをものともせず突進するソプラノ・サックスのアドリヴ。

リズムが 8 ビートに変化すると、演奏に開放感が生まれ、バリトン・サックスがいななくように走り出す。

バリトンによる下品なジャズとやんちゃなビートの下品なパンクの合体である。

バリトンに続くソロはクラリネット。

ジャジーでなめらかなプレイをであり、後半にはロングトーンやトリルを使った不思議な効果の音を放つ。

ギターは一貫してノイジーなパワー・コードで小気味いいバッキングである。

ドラムスの乱れ打ちとともに次第に演奏はぐしゃぐしゃになってゆくが、崩壊しそうでしないのは、誰かが必ずキレのいいリフで勢いをキープしているから。

イントロのギター・モワレを二管で再現、序盤の変拍子アンサンブルも再現すると、奇怪なヴォイスが加わる。

エンディングはノイジーなメタリック・ギターがリードする凶暴な演奏である。

二管が爆発する 8 ビートの快調レコメン・パンク・ロックンロール。

キャッチー(笑)で威勢がよく、どことなくユーモラスな快作である。

他の曲と異なりサックスのフレーズが短くキレがいいのと、リズム・パターンがシンプルなので、意気のいいロックになっている。

ロックなギター・リフ上での管楽器のアドリヴ合戦が新鮮。

終盤のノイジーで歯切れのいいギターや意味不明の絶叫など、STORMY SIX の後期作を思い出します。

管楽器、ギターの徹底したシェーンベルグ風の脱旋律主義に脱帽。

9 曲目「Or-Na-Ra-Tio」(4:52)

お経+絶叫+クラッシュ。

叩きつける断続音による強烈なアクセントを活かして迫る激烈へヴィ・レコメン。

ヴォイスに負けず、ギターも咆哮し、サックスも絶叫する。

かなりコワい。

エンディングに切る大見得はカッコいいと思う。

(CUNEIFORM RUNE 71)

Stringy Rugs

| Edward Capel | alto & soprano sax, alt clarinet | Dirk Bruinsma | baritone sax, bass, vocals |

| Frank Crijns | guitars | David Kerman | drums, percussion |

| guest: |

|---|

| Rob Snijders | drums, percussion | Cor Links | marimba |

| Harm Langermans, Dre Thewessen, Gon Mevis | trumpets |

| Tom Koster, Martjn Van De Klok, Peter De Hoop | trombones |

| Hein Van Leeuwen, Joost Kappe | tubas |

96 年発表の第三作「Stringy Rugs」。

ドラムス、パーカッション担当に 5UU'S のデヴィッド・カーマンを迎えて、ニューヨークとオランダ、フランスで録音された。

内容は、ドラムスを軸とする運動性と複雑な構築性のバランスの上にメタリックで凶暴なタッチを加味したアヴァンギャルド・ロック。

管楽器とギターが刺激的なビートの上で目まぐるしく交錯する音楽は、HENRY COW に近い。

主役は、メタリックにして独特の「だらしなさ」が個性的なギター、フリージャズ的な逞しい管楽器群のプレイ(ソプラノ・サックスの無調にしてメロディアスなフレーズが特徴的)、ドラムスによる多彩な打撃技など。

全体的には、前作よりも攻撃性が前面に出ている(前作の後半の作風を拡張したといってもい)が、緩やかに秩序を維持した、抑えた表現もうまく使っている。

いわゆるところの「筋の流れ」や「展開」といった係り結びが単純ではなく、ロックらしい単純な力強さや速度によるカタルシスは慣れないと感じられない。

さらには、SE などによるイメージ喚起の手法も使っておらず、どこまでも抽象的(純音楽的)である。

そのため、アクセスしにくい音なのは確か。しかし、繰り返し聴いているとおもしろくなってくる。

おそらく、この音楽を楽しむには、さまざまな前提知識や経験を一度放棄して、一つ一つの音とそれらの間の直接的な関係性のみに意識を集中して、そこからの自然な反応や意識を確認すべきなのだ。

リスナー自身も弾かれて鳴る楽器のようなスタンスを取るべきなのだろう。

しかしながら、複雑なスコア再現と瞬発的なプレイのキレのみを目指した「音楽/演奏至上」のスタンスで作られているだけに、楽しいのはリスナーよりもむしろ演者の方だろう。

どこもかしこも旋律ならざる旋律とその断片にあふれかえり、ときおり訪れる強力なユニゾンやポリフォニーのエネルギーもすぐに胡散霧消する。

奇妙な呼吸で音同士が反応する、いわゆるアンサンブルとして形を成すこともあるが、ほとんどの場面では、この音の激しい離合集散を、解釈の余裕なくそのまま浴びるしかない。

そして、浴びているうちに何か今までに見えなかったものが見えてくると、止められなくなってくる。

9 曲目「O.A.L.I」は、暗黒ブラス・ロックの傑作。

プロデュースはグループ。エンジニアはボブ・ドレーク。サンクス・クレジットに、ボブ・ドレークやティム・ホジキンソンの名前がある。

「E Se Di Questo Voi Dicere Piue」(5:29)

メタリックなギターを中心に、即興と作曲パートを交錯させた凶暴な作品。

編成は、アルト/ソプラノ・サックス、バリトン・サックス、ギター、ドラムス、パーカッション、マリンバ。

タイトルは何語?

ドラムスはロブ・スネイダー。

フランク・クレインス作。

「Limbaire」(5:48)

ソプラノ・サックスを中心としたノイジーでへヴィな作品。

サックスが前面に出るといわゆるフリージャズらしい肉感的なタッチが現れる。

エレクトリック・ベースとギターはへヴィ・メタリックで凶悪なアドリヴを放つ。

ブラス・セクションのドローンによるスペイシーで神秘的な場面もある。

編成は、ソプラノ・サックス、ベース、ギター、パーカッション、ドラムス、トランペット x 3、トロンボーン x 3、バリトン・チューバ、バス・チューバ、ビューグル。

ドラムスはデイヴ・カーマン。

カペル作。

「Outgrouth」(6:45)

奇怪に折れ曲がったニューウェーヴ/インダストリアル調の歌もの。

管楽器は無調のレガートなテーマを不気味に奏で、ギターは緩い変拍子リフを刻む。

中間部に完全即興空間あり。

イメージは「こわれてしまったポップ・ソング」。

編成は、アルト・クラリネット/アルト・サックス、ベース/ヴォーカル、スライド・ギター、ギター、ドラムス、パーカッション。

ドラムスはデイヴ・カーマン。

ブリュインスマ作。

「Litho 1」(1:26)

マリンバ、ソプラノ・サックス、アルト・サックス、ギターによるポリフォニックなアンサンブル小品。

ハーモニーを成すのだが旋律は無調であり、和音は不協である。

どこへも着地できない珍妙なる室内楽アンサンブル。

GENTLE GIANT の小品を思い切り歪めたような作品である。

クレインス作。

「Communifade」(6:44)

ブラス・セクションを動員した、KING CRIMSON ばりのドラマティックな作品。

序盤から、分厚い管楽器群のドローンに向かってデイヴ・カーマンの超絶的なドラミングが爆撃のように放たれる。

演奏には轟々とうねる濁流の力強さと凶暴なエネルギーがある。

モールス信号のように反復されるパーカッション。

「静」の即興パートとの対比も強烈だ。

終盤、巨象の群れが大きく旋回するように、地獄のビッグバンドが走り出す。

編成は、アルト・サックス、バリトン・サックス、ベース・ループ、ギター、ドラムス、パーカッション、トランペット x 3、トロンボーン x 3、バリトン・チューバ、バス・チューバ、ビューグル。

ドラムスはデイヴ・カーマン。

カペル作。

「Bouncing」(8:43)

ギター主導のへヴィ・ロックとサックス主導のフリージャズを合体させた暴力的な作品。

作曲されたテーマと思われるパートではジャズ vs ロックのような熾烈かつナンセンスなバトルがある。

緩急の変化がカッコいい。

前半に即興パート、後半は膨張するノイズのようなドローンの上でギターが吼える。

編成は、ソプラノ・サックス、ベース、ギター、ドラムス、トランペット x 2、トロンボーン、ビューグル。

ドラムスはデイヴ・カーマンが担当。

ブリュインスマ作。

「Ink」(8:27)

バロック音楽風の序盤を経て、ギターと管楽器がもつれながらラッシュする快速チューン。

キレのいい変拍子リフ、管楽器による遁走曲風のアンサンブル、ジャズロケンローな疾走。

終盤は重厚。

編成は、アルト・サックス/ソプラノ・サックス、バリトン・サックス/ヴォーカル/オルガン、ギター/シンセサイザー、ドラムス、パーカッション、トランペット x 2、チューバ、マリンバ。

ドラムスはデイヴ・カーマン。

クレインス作。

「Litho 2」(1:08)

二つのサックスとマリンバが挑戦的なハーモニーを成す室内楽。

編成は、アルト・サックス、バリトン・サックス、アコースティック・ギター、マリンバ。

クレインス作。

「O.A.L.I」(6:30)

パワフルなドラミングとともにギターのリードで突き進む変拍子ビッグ・バンド・ジャズロック。

一体感ある音によるスピーディな反復、展開がカッコいい。

珍しく普通に近い「ノリ」や「ビート」があり、ギターは噛みつくようなフレーズを刻み、サックスもエルトン・ディーンばりのアドリヴを放つ。

他の楽曲が超発散または超骨折しているだけに、インテンシヴな音が一際目立つ。

編成は、アルト・サックス/アルト・クラリネット、ベース、ギター、スライド・ギター、ドラムス、パーカッション、トランペット x 2、トロンボーン x 3。

ドラムスはデイヴ・カーマン。

クレインス作。

「Tectonic Afterbirth」(6:45)

二管の微妙にずれたハーモニーにギターがツッコミを入れドラムスがあおる、要は、ようやく分かってきた、このグループの基本作曲スタイルである。

ダンサブルな運動性/連続性を捨てる代わりに、5 秒ごとに別次元に移動するようなスリルを味わえる。

編成は、ソプラノ・サックス、バリトン・サックス、ギター、パーカッション、マリンバ。

ドラムスはロブ・スネイダー。

ブリュインスマ作。

(CUNEIFORM RUNE 95)

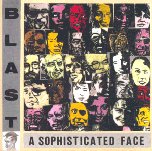

A Sophisticated Face

| Edward Capel | soprano & alto sax, alt clarinet | Dirk Bruinsma | soprano & baritone sax |

| Frank Crijns | electric & acoustic guitars | Pad Conca | electric bass |

| Fran Lorkovic | percussion, vibraphone, glockenspiel |

| guest: |

|---|

| Bart Maris | trumpet, flugelhorn | Jan Erk van Regteren Altena | violin |

| Michiel Weidner | cymbalom, cello | Cor Links | marimba |

| Rob Snijders | percussion |

99 年発表の第四作「A Sophisticated Face」。

専任のベース・プレイヤーに加えて、前作同様ブラス、ストリングスなど多くのゲストを迎えている。

今回はデイヴ・カーマンは不在。

新参加のヴァイオリンが大胆なピチカートをはじめとして積極的な演奏を見せ、これまでになかった室内楽的な緊張感を加味している。

歪んだギターの音と突発的に暴れるアンサンブルは、やはり HENRY COW をイメージさせ、かのバンドの運動性をさらに高めたような感じである。

本来自由なはずの即興演奏にもお手本は必要なのかもしれない。(無意識のうちに倣っているということは間違いなくあるだろう)

さて、本作のアプローチは、即興ソロで刺激しあってアンサンブルの自発的な発展を促すということらしい。

作曲パートの充実のせいか、きわめて反応のいいスリリングなやり取りが多くある。

ただし、管絃打楽器が短いフレーズで応酬/錯綜するシーンはまだ助走の段階であり、そこから発展してパターンを共有、収束して疾走してからが真の聴かせどころだと思う。

ここではドラムスですら他の楽器と同じく一つの音という点/線となっていて、通常の調子/速度の維持という役割を根こそぎにされている。

心からカッコいいと思えるのは、やはり疾走感のある場面である。

一見無秩序風にわらわらと広まった演奏があたかも不恰好なモビールのように細い糸でつながれてゆらゆらと揺れ続けているさまも面白いが、びしっと筋を通すとさらなるの面白さが生まれるような気がする。

その点、5 曲目「Transversal」あたりは、ビート感がある分、かなりいい線をいっている。

断片的なフレーズが多いなかで、ピチカートや打楽器などパーカッシヴな音がうまく使われていることに気がついた。

トランペットとベースもかなりいいセンスではないだろうか。

ただし、ドラムスの存在感は前作ほど強くない。

全体としては、前作よりもクラシカル/現代音楽的な要素が増したこと、および作曲部分が充実したことにより、"分かりやすさ" 、"読み取りやすさ" が生れたと思う。

(こういう音が分かりやすくてどうする、といわれそうだが)

ジャズの汗臭さをうまく振り払ったせいで、インテリジェントなイメージも強まった。

全曲インストゥルメンタル。

「One Path」(2:34)

「Visceral Ooze」(6:27)UNIVERS ZERO への連想もできる佳曲。

意図的にブレイクをはさんだ断片的なフレーズの応酬から生まれるスリル、浪漫。

「Metrolodic」(5:51)

「Rind」(2:14)

「Transversal」(8:20)力作。

「Solstice」(2:15)トラジックなドローンにギターのスクラッチ・ノイズが重なるフレッド・フリス風の作品。トランペットのアドリヴもいい感じだ。

「Zoot」(4:13)ヴィブラフォン、ヴァイオリンのピチカートが印象的。各パートの呼応の反応がいい。

「Oc」(1:00)ヴァイオリン、チェロ、クレインスのアコースティック・ギターによるトリオ。ドラムレス。

「Transmotude」(2:01)ブリュインスマのサックス、ギター、ベース、パーカッションによる一人多重録音。

「Hogh」(5:07)前作の作風。

「Emety Nepraco」(8:10)ブリュインスマのサックスとコンカのベース/ギターによる作品。ドラムレス。

(CUNEIFORM RUNE 125)

close

close