| John Lees | guitar, vocals |

| Les Holroyd | bass, vocals |

| Stuart "Woolly" Wolstenholme | keyboards, vocals |

| Mel Pritchard | drums |

イギリスのプログレシッヴ・ロック・グループ「BARCLAY JAMES HARVEST」。

66 年結成。

70 年代後半はドイツを中心にヨーロッパで成功。

90 年代以降は離合集散を繰り返す。

すでにメンバー二人は鬼籍。

サウンドは、たおやかなメロディとデリケートなサウンドが特徴のフォーク風シンフォニック・ロック。

初期は、オーケストラを用いた曲作りが特徴であった。

アルバムを経るに連れ、英国フォーク風のサウンドから、西海岸風の爽やかさとベールに包まれたような幻想性がともに強まり、一種独特な非現実感を伴うサウンドへと変化した。

最初期のオーケストラ・アレンジは、後に THE ENID を結成するロバート・ジョン・ゴドフレイによる。

メンバーの考えが非常に詳しく書かれたホームページは一見の価値あり。

| John Lees | guitar, vocals |

| Les Holroyd | bass, vocals |

| Stuart "Woolly" Wolstenholme | keyboards, vocals |

| Mel Pritchard | drums |

70 年発表の第一作「Barclay James Harvest」。

オーケストラを大々的に取り入れ、サイケデリック・ロックから幻想的なバラード、シンフォニーとヴァラエティに富んだ内容である。

その反面、アルバムを通した全体の印象が散漫になっているかもしれない。

60 年代の残り香を品よくとどめたバンドとしてのノリはいい。

オルガンやメロディ・ラインに PROCOL HARUM の影響が見て取れる。

オーケストラ指揮は、ロバート・ゴドフレイ。

プロデュースはノーマン・スミス。

アルバム・ジャケットには、蝶をモチーフにしたステンド・グラスがあしらわれている。

2002 年のリマスター盤では、リズム・セクションやバック・コーラスが鮮明に甦っております。

「Taking Some Time On」(5:31)

オーヴァー・ダヴされたエレキ・ギターによる、まるでフィドルかバグパイプのようにけたたましいリフが炸裂するオープニング。

ハイハットが刻む転がるようなビートとともに、クールなヴォーカルとカラフルなサイケ・ギターが走る。

ギター・リフが次第にインドの民族楽器のように聴こえてくると、60 年代末期の紫煙のイメージも強まる。

そのせいか、間奏における二つのギターとベースの絡みが生み出すグルーヴが、次第に浮遊感に変ってくる。

熱に浮かされたような間奏から一気に覚醒し、再びクールなヴォーカル・パートへ。

催眠効果のあるビートに浮かべられて、けたたましいギターが走り続ける。

仰々しいギター・リフと呪術的なビートが特徴的な、グラマラスなサイケデリック・ロック。

けたたましいプレイとクールなヴォーカルの温度差がじつにカッコいい。

今思ったが、ひょっとするとギターのリフはバグ・パイプを意識しているのかも。

ふと THE BEATLES の「Revolver」を想い出すと、ヴォーカルも「I Am The Walrus」のジョン・レノンに聴こえてくる。

もしくは初期の TRAFFIC、PINK FLOYD 辺りでしょうか。

いずれにせよ、60 年代ビートポップの魅力をもつ目の醒めるオープニング・チューンといえる。

ツイン・ギターの一方は、COLOSSEUM のジェームズ・リーサーランドによるともいわれている。

四人の共作。

「Mother Dear」(3:20)

ストリングスの胸キュンな響きと、アコースティック・ギターのリズミカルなストロークによる伴奏が暖かいポップ・ソング。

メランコリックでロマンティックなストリングス、そしてサビでのベース下降とオブリガートは、もういかにもブリティッシュ・ポップ。

フォーク・タッチ風のヴォーカルは悪くないが、やや地味かもしれない。

それを救うための深いエコーもノスタルジック。

ノーマン・スミスによる管弦楽指揮は THE BEATLES 風。

フォーク・タッチのメロディが優美なストリングスを得て、すてきなポップ・ソングに変身した。

サビのマイナー転調はちょっと聴くとベタベタだが、ストリングスによる上品なメランコリーに救われている。

弦楽で勝負するのも初期 B.J.H の特徴である。

四人の共作。

おそらくヴォーカルはホルロイド。

「The Sun Will Never Shine」(5:07)ひそやかなメロトロンがノスタルジーをかきたてるプロローグ。

静かなベースとピアノの伴奏で入ってくるヴォーカル。

PROCOL HARUM を思わせる導入部だ。

パストラルなヴォーカル・メロディ、そして静かに背景に満るメロトロン。

サビを迎えて一気にヴォーカルに力が入ると、バックにはギターがブラスのように湧き上がる。

ギターが目一杯引っぱりコーラスも入る。

ギターとメロトロンが、強力にクライマックスを盛り上げる。

しかし、メロディはあくまで優しくポップだ。

サビの後半、切ないヴォーカル・メロディから微妙な転調を経て、ドラムスとギター、メロトロンが呼応しつつ見得を切る。

ややクサめな演出にも思わず納得させられてしまう作品だ。

優しげなヴォーカル・パートと大仰なサビのコントラストで魅せるシンフォニックなバラード。

バッキングに徹しながらも全体をリードするのは、しなやかなギター。

オルガンのオブリガートもキレがいい。

そして懐かしくも切ないメロトロンが、全編にフィーチュアされる。

ぼんやりした雰囲気を引き締め、運動性を高めているのは的確なベースのプレイである。

四人の共作。

「When The World Was Woken」(5:50)包み込むようなオルガンの柔らかい響き。

ベースが静かにワン・ノートでリズムを刻むと、静かな歌唱が始まる。

おちついたリズムとオルガンに支えられたヴォーカルは、たおやかな表情に独特の無常感が漂う。

クールなリヴァーブは、いかにも 60 年代調。

心くすぐる音質だ。

ずばり PROCOL HARUM 路線である。

しかし、次第にスペイシーな広がりが生まれてくる。

これはオルガンに重なる雄大なオーケストラのせいだろう。

静かに刻まれるリズムとオルガン、そしてヴォーカル・メロディらによる不思議な静けさがいい。

間奏は、丹念なドラム・ビートにのせてストリングスとブラスがゆったりと絡みあい、雄大な空気が満ちはじめ、大きなうねりをつくってゆく。

やがてオルガンの伴奏が静かに湧き上がり、クールなヴォーカルが帰ってくる。

透き通るようなストリングスの響きがヴォーカルを支え、スケールの大きな演奏が続く。

オルガンとブラスの交歓から、再び美しいストリングスが響き渡り、ブラスの鮮やかな音色とともに消えてゆく。

オーケストラをフィーチュアした英国情趣あふれるシンフォニック・バラード。

たゆとうような旋律とクールな歌声、そして、雄大なドラマを静かに語るオーケストラがとけあっている。

また、オブリガートやインストゥルメンタルの中に散りばめられたロマンチックなオルガンの響きは、ほぼ「Whiter Shade Of Pale」である。

管弦とドラムス、ベースのバランスがよく、自然な昂揚と繊細な情感がうまく表現されている。

後半は透明感あるストリングスと輝かしいブラスがバンドのビートとよく反応し合う。

ただし、やや管弦に頼り過ぎかもしれない。

それでもブリティッシュ・ロックらしい名曲です。

オーケストラのアレンジ、指揮はゴドフリー。

ホルロイド、プリチャード、ウォルステンホルムの作品。個人的に PROCOLS 風の前半はとても好きです。

「Good Love Child」(5:10)

派手なドラム・ピックアップ、ハードなギター・リフ、エネルギッシュなヴォーカルとたたみかけるオープニング。

哀願調のヴォーカルと追いかけるクランチなギター・リフ。

ジンジンいうエレクトリック・ピアノのバッキングとドラミングも強烈。

息苦しいほどにせめぎあうヴァースから一気に抜けるサビは、シンプルなリフレインと痺れるようなコーラスのかけあい。

そして、歯切れよいリフで揺れながらなかなかブルージーなギター・ソロ。

今度のサビはコーラスとギターがかけあう。

絶対フェード・アウトだと思ったが、最後は意外にもギターがしっかり決めてくれた。

THE BEATLES 系の快調なブリティッシュ・ビート・ロック。

リフ、コーラスとの絡み、バッキング、どこを取ってもギターが大活躍。

サビのコーラスがばっちり決まる辺りがベテランである。

にぎやかでサイケデリックでちょっぴりカントリー・テイストもあるので、まちがいなく THE BEATLES から WINGS へと引き継がれる音だ。

ということはリーズはポール?

前曲との落差も面白い。

四人の共作。

「The Iron Maiden」(2:43)静かなメロトロンとオルガンの響きをベースが追いかける物憂げなイントロダクション。

ギターのアルペジオと切ないヴォーカルが入ると、ほんのりトラッド調である。

すべてがゆったりと沈み込む中でベースの音だけが運動を感じさせる。

サビのコーラスとギターのオブリガートも完全にフォーク・タッチ。

2 コーラス目からは、ヴォーカルにうっすらとヴォカリーズがかぶさる。

サビを経て、アコースティックなソロ・ギター。

ベースとのユニゾン・ハーモニーがいい感じだ。

そして、コーラスから再びサビ。

ベースが旋律をリードする。

最後は、メロトロンが最後は明るい和音を響かせて終わる。

哀愁たっぷりのメロディを抑制された演奏が引き締める幻想的なフォーク・ソング小曲。

ほのかな甘みのある幻想性は、このグループの一貫した特徴である。

ヴォーカル・ラインを巧みになぞるベースの音と、寂しげなメロトロンが印象的。

いかにも英国らしい作品である。

ドラムレス。リード・ヴォーカルはホルロイドだろう。

四人の共作。

「Dark Now My Sky」(12:01)ティンパニがドォンドォンと鳴る。

やがて、一人の男が芝居がかった調子で語りはじめる。

狂気の笑い声とともにモノローグが消えてゆく。

クロスフェードで湧き上がるは、ヴァイオリンやブラス。

夜明けのように音が満ちわたり、ティンパニのロールから次第にメロディが形作られ、膨れ上がってゆく。

輝くようなブラスと劇的なストリングスによる、壮大な旋律がすべりだす。

雷鳴のようなドラム・ロールでためこんだ力をドラマチックに決め、粘りつくようなギターが歌い出す。

伴奏は劇的なピアノ。

力強く奏でるは哀愁のメロディ。

一転ストリングスのあまやかなアンサンブル。

再びギターが泣き、雄大なオーケストラとピアノがメロディを支える。

ピアノの低音やドラムスが巧みに盛り上げる。

いくつも重なりあうギターと次第に前面に現れるヴァイオリン。

最初のクライマックスだ。

ピアノのスケールをきっかけに、潮がひくようにヴォリュームが落ちてゆく。

ストリングスやギターが退き、ベースが静かにワン・ノートを刻み始める。

そして密やかに歌い出すヴォーカル。

一人語りのような内省的な雰囲気である。

ドラマチックなアンサンブルが戻り、ギター、ピアノ、オルガンによる重量感のある演奏が膨れ上がる。

再び演奏が消え、もの静かなベースとヴォーカルのデュオへと戻る。

再び、ティンパニのロールからロマンチックなストリングスとギターによるアンサンブルが湧き上がる。

ギターに重なるブラスの輝かしい音。

そして、雄大なストリングス。

オルガンとギターがアンサンブルをリードする。

ドラマチックなストリングスの低音が轟き、ギターも静かにスケールを降りてゆくと、コラールと優美なストリングスによる神々しい演奏が現われる。

チャーチ・オルガンとピアノによる厳かな演奏が続く。

やがて、コラールにギターが重なりリズムが戻ってくる。

オルガンがストップをかけ、再び幻想的な響きが膨れ上がる。

天上へと登りつめるストリングスとブラス。

バンドとオーケストラが真っ向から組み合った 12 分にわたる幻想のロック・シンフォニー。

イントロのシアトリカルなモノローグの意味はよくわからないが、リスナーを不思議の世界に一気に引きずり込む効果はある。

前半、カラフルなオーケストラの序奏からメロディが生まれて一気に成長する様子は、じつにスリリングだ。

このままオーケストラだけでもいいのでは、という気にさえなる。

オーケストラにバンドが重なってくるところは、ドラマチックな演出というか濃すぎるというべきか。

しかし、耳が慣れてくると、ギターのしなやかさに快感をおぼえ始めるのも事実である。

後半うつむくような独唱と高潮する演奏の繰り返しから、輝くような管弦がなだれ込み、オルガンとコラールが幻想的かつ荘厳なムードを生み出すところは、問答無用の大感動。

管弦の調べと力強いバンド演奏が、独特のファンタジーをみごとに描いている。

映画音楽のような作品ともいえる。

THE ENID へとダイレクトに通じる世界といってもいい。

オーケストラのアレンジ、指揮はゴドフリー。

四人の共作。

冒頭のモノローグはウォルステンホルムによるらしい。

以下は 2002 年 HARVEST 盤 CD のボーナス・トラック。

「Early Morning」(2:34)68 年発表のシングル盤。

「Mr. Sunshine」(2:54)68 年発表のシングル盤。

「So Tomorrow」(3:28)68 年 4 月 20 日の BBC セッション。

「Eden Unobtainable」(3:10)68 年 4 月 20 日の BBC セッション。元曲は 91 年の編集盤「Harvest Years」に収録された未発表曲。

「Night」(3:20)68 年 7 月 30 日の BBC セッション。

「Pools Of Blue」(3:29)68 年 7 月 30 日の BBC セッション。元曲は 91 年の編集盤「Harvest Years」に収録された未発表曲。

「Need You Oh So Bad」(1:18)68 年 7 月 30 日の BBC セッション。

「Small Time Town」(2:12)68 年 7 月 30 日の BBC セッション。

「Dark Now My Sky」(3:43)68 年 7 月 30 日の BBC セッション。元曲は本アルバム収録曲。

「I Can't Go On Without You」(2:13)91 年の編集盤「The Harvest Years」より。未発表曲。

「Eden Unobtainable」(3:04)91 年の編集盤「The Harvest Years」より。未発表曲。

「Poor Wages」(2:34)69 年発表のシングル盤。

「Brother Thrush」(3:06)69 年発表のシングル盤。

サイケなビートポップを基調に、リーズ中心のギター・ロックンロールとホルロイド中心のオーケストラ入りシンフォニーの両端を揺れ動く作品である。

演奏には安定感があり、どんな面白い曲を聴かせるかを課題としてさまざまなトライをしているようだ。

オーケストラのアレンジはポップス的な正攻法であり、バンドとのバランスもいい。

そして、サイケデリックな音質にもかかわらず、ぼんやりとした白昼夢のようなムードが強いところがユニークだ。

他のシンフォニック・ロックといわれるグループに比べると、オーケストラの導入や最終曲のモノローグ以外は劇的な見せ場や仰々しい展開とはあまり縁がない。

その控えめなところが新鮮であり、特徴となっているともいえるだろう。

オーケストラの使用以外にも、ソフトなメロディ・ライン、ハードなギター・プレイ、幻想的なコーラス、不思議なポップ感覚などブリティッシュ・ロックらしい魅力にあふれている。

弦楽とバンド・サウンドのやりとりは、やはり THE BEATLES がルーツなのだろうか。

さまざまな曲が並ぶためにトータルなイメージはやや希薄、しかし、可能性は感じさせる内容だ。

ややアメリカ指向でロックンロール好きと思われたリーズが、最終曲のような大作を手懸けているのが興味深く、次作への期待も高まる。

年代柄録音が今一つ。

ひょっとするとそのせいでボンヤリした雰囲気が強まり意図しない効果が現れているのかもしれない。

(Harvest SHVL 770 / EMI 07243 538 405 2 5)

| John Lees | guitar, vocals |

| Les Holroyd | bass, vocals |

| Stuart Wolstenholme | keyboards, vocals |

| Mel Pritchard | drums |

71 年発表の第二作「Once Again」。

基本的には第一作の延長上にある作品。

ポップさをやや控えて、メランコリックなメロディを軸にしてシンフォニックな音の広がりと深みで彩るアレンジを採用した、厳かで慈しむような表現が増えてきた。

オーケストラは、本作でも積極的に用いられている。

キーボードとギターは情感をたっぷりと込めたドラマチックな表現でアンサンブルをリードし、その器楽の充実とオーケストラの投入によって全体に力強く雄大な調子がみなぎっている。

そして、力強さのなかに浮き上がる、透き通るような繊細さと物憂くも暖かみあるタッチが魅力である。

ただし、中後期のユーモアすら感じさせる余裕のある作風と比べると、この頃の作品には、まだ若さゆえの頑なさのようなものが感じられる。

それは悪いことではない。

性急でロックな激しさに身をやつす作品やスワンプ風の作品が、ストリングスの響きが象徴する大人な無常感がキートーンとなる作品が拮抗しつつ、作風を固めてゆく道のりにあるだけだ。

個人的にはシンフォニック路線でこじんまりとするよりも、ハードな曲があるほうが多彩さという意味で楽しめる。

シンフォニックにしてデリカシーある名作「Mocking Bird」は後々までライヴの定番となる。

オーケストラ指揮は、ロバート・ゴドフレイ。

プロデュースはノーマン・スミス。

アルバム・ジャケットは、よく見ると一作目の一部拡大。

「She Said」(8:20)大仰なドラムスとギターのストロークとともに幽玄なるメロトロンが湧き上がる、センチメンタルなオープニング。

ヴォーカルの表情は切なさの塊のようだ。

メロディ・ラインには、トラジックな重みと哀愁がある。

コーラスが深みと抱擁するような暖かみをもたらすのに対して、ギターはこらえ切れない思いのようにバッキング、オブリガートともにけたたましく鳴り続ける。

そして間奏はしなやかなギター・ソロ。

ドラム・フィルも気持ちいい。

再びドラマチックなメロトロン、ギターのコードのアクセントを経てヴォーカルヘ。

センチメンタルなヴォーカルをパワフルなドラミングとヘヴィなギターが支えてゆき、ロマンティックな甘さとハードな表情がバランスを保って進んでゆく。

再び間奏はしなやかにして決意にあふれるギター・ソロ。

そしてシンバルが打ち鳴らされると一気にすべての音が退いてゆく。

静けさの中、深いこだまとともにリコーダーによるメイン・テーマが洞窟に響きわたるように幻想的に浮かび上がってくる。

この静寂は安らぎ、それとも不安?

そして、静かなスネアのロールとシンバルに呼び出されるように、柔らかくストリングスが響き始める。

湧き上がるストリングスの響きを断ち切るように、ギターが強烈に轟き、オープニングと同じアンサンブルが帰ってくる。

ロールを繰り返し、激しく打ち鳴らされるドラムス、そして憂鬱に嘆き続けるギターの調べ。

ベース・ラインが俊敏にギターを支えてゆく。

サビのコーラスが繰り返される。

最後は鮮やかにギターが決める。

やや悲劇的なニュアンスをもつ、ドラマティックな PROCOL HARUM 風ロック・シンフォニー大作。

マイナーのメロディを切々と歌い上げ、ギターとドラムスがパワフルにそれを支えてゆく。

立体感のあるヴォーカル・ハーモニーとオルガン、メロトロンによるロマンティックな空気とギター、ドラムスによるハードなサウンドがみごとにマッチする。

メロディアスななかに、強ばったような決然たる表情が浮かんでくる。

ハードなシンフォニック・ロックの名作だろう。

ホルロイドの作品。

「Happy Old World」(4:40)

ベースのトレモロとオルガンだろうか、何とも分らぬノイズが一気に吹き上げ沈み込む、衝撃的なオープニング。

やがてメロトロンが静かに流れ出すと、ベースの伴奏でささやくような憂鬱なヴォーカルが始まる。

メイン・ヴァースでは切々と思いを歌い込むが(ベースの動きがみごと)、サビでは、オルガンにリードされて一気に力強さを取り戻す。

「...Happy Old world」。

遠くこもったように響くかと思えば、アンサンブルに不思議なエコーをもたらすのはオルガンかストリングスか。

そしてサイケデリックなムードもある。

再び、高まるサビのポジティヴな力強さ、そしてオルガンには、ニューロック風のやや大時代なテイストあり。

後半、ピアノのソロが入ると、スペイシーなエコーはさらに強まり、ファンタジックなまま雰囲気がぐっと洗練されてゆく。

サイケデリックな酩酊感を基調に、メランコリックな歌と活気あるサビを鮮やかにコントラストする佳曲。

伴奏では敏捷なベースと幻想的なキーボードを大きくフィーチュアしている。

ハモンド・オルガンの音色が、力強さと甘さを同時に感じさせる。

サビのリフレインがいつまでも耳に残る。

ウォルステンホルムの作品。

「Song For Dying」(5:01)

ロマンティックながら落ちつきを見せるピアノ伴奏とともにバラード調のヴォーカルが始まる。

サビでは、サイケデリックなリーズのギターが一気に高鳴りメロトロンが響き渡る。

ハーモニーも力強い。

2 コーラス目からはドラムスも加わって、ミドル・テンポの堂々とした演奏が続く。

伴奏のピアノが高雅に全体を引き締める。

三度目のサビを経ると、メイン・ヴォーカルの繰り返しがメロトロンとともにどこまでも高まり、懸命な思いを伝えようとするかのごとくハーモニーがせめぎあう。

LED ZEPPELIN の「Thank you」を思い出すのはわたしだけでしょうか。

最後は遠くメロトロン・ストリングスがざわめき、ベースのソロが時を刻むように流れてゆく。

AOR 調の 7th の響きが印象的なメイン・ヴォーカル・パートと、シンフォニックなサビが繰り返されるシンプルなバラード。

サビを支える泣きのギターは、いかにもリーズらしいプレイ。

また、サビのコーラスは、繰り返しごとに切実さが増してゆき、やや乱れるところすらも、かなえられない夢を訴えるようでかえってリアルである。

静かなメロトロンとベース・ソロによるエピローグが、いかにも挽歌らしい演出だ。

四人の共作による反戦歌。

リード・ヴォーカルはホルロイド、ハーモニーがリーズと思われる。

なぜかエンディングのフェード・アウトが途中で無残に切られている。

地味かもしれないが、個人的には大好きな作品です。

「Galadriel」(3:14)

愛らしいギターのアルペジオにメロトロン・ストリングスが重なる暖かいオープニング。

切ない表情で歌いだすリーズに、管弦楽が静かにオブリガートし、伴奏する。

金管の響きが新鮮だ。

ヴォーカルは、サビでは気高い表情も見せる。

ティンパニ、ブラス、ストリングス・アンサンブルが華やかに響く。

エンディングは再びギターのアルペジオとメロトロン。

管弦楽が素朴なヴォーカルを支える、夢のように美しい小品。

弾き語り風のフォーク・ソングのたおやかなニュアンスを消すことなく、管絃の調べが厚みと広がりと色彩を与えている。

夢の世界への案内人のようなアルペジオを奏でるギターは、ジョン・レノンのエピフォンのギターだとか。

なんというか、形容しようのないほど優美で切ないメロディ・ラインである。

リーズの作品。

四曲目でようやくリーズの声を聴くことができる。

個人的には、イタリアン・ロック的な世界を感じる。

「Mocking Bird」(6:38)

ギターが奏でるメランコリックなアルペジオにベースとギターがハーモニクスでアクセントをつける。

密やかにして重みのある印象的なオープニングだ。

アルペジオをなぞるようにひそやかに歌い出すヴォーカル。

サビはギターのコード・ストロークからアルペジオへと戻る。

散りばめられるパーカッション。

ヴォーカル祈りのようだ。

ギターのストロークは、いつのまにかブラス、ストリングスへと交代する。

静かに、しかし鮮やかにオーケストラが加わり、ティンパニも轟き、サビを盛り上げる。

ドラマチックなストリングスと轟くティンパニ。

コーラスも加わったヴォーカルをオーケストラが悠然とリードする。

ストリングスが、やや沈んだ調子でリフレインすると、激しいリズムが始まり、一気に音量が上がってコーラスが入る。

そして、壮大なアンサンブルが走り出すのだ。

ギターも力強くリフを提示し、ブラスが後を追う。

激しいドラムスとともに、ストリングスとギターのクラシカルなメロディがスリリングなハーモニーをなす。

ブラスが轟き、ギターとストリングスはクライマックスへと駆け上がる。

そしてストリングスは悠然とリタルダンド、重厚に響く。

激しくロールするティンパニ。

突き刺さるようなブラス。

ストリングスは、再び夢見るように優美に鳴り始め、ブラスとともにすべてを回想するように響きわたる。

最後はイントロと同じようにアルペジオが去ってゆく。

代表曲の一つ。

メランコリックな旋律による、やや感傷的なフォーク・ロックが、管絃の力を得て悠然かつ重厚なシンフォニーへと飛躍している。

哀愁漂うバラードはやがて中盤でオーケストラと融合を果たし、壮大なドラマとなってゆくのだ。

旋律を押し出す管絃は、呆然とするくらい力に満ちている。

さらにすばらしいのは、バンド演奏が管絃に呑まれることなく真っ向勝負を挑むことだ。

その緊張感は、ギターとストリングスのユニゾンでクライマックスに達する。

頂点を経た弦の響きも、激情を迸らせた後の浄化のように、切なく美しい。

全体に慈愛に満ちた演奏である。

ごくストレートな構成であり、素直に一直線に駆け上ってゆくところがよいのだろう。

オーケストラと真っ向組み合った本グループらしい作品であり、後々までライヴの定番となる名作である。

四人の共作。

ただし、オーケストラ抜きの曲の母体はリーズによる。

切ないオープニングもいい。

「Vanessa Simmons」(3:45)

優しげな弾き語りフォーク・ソング。

アコースティック・ギターのコード・ストローク、アルペジオも軽やかだ。

マイナー・コードを巧みに使ってサビをメジャーで抜ける展開やベース下降など、お約束のパターンながらも、前曲の重みからリスナーをたくみに救いだす。

ヴォーカルはややディラン風の表情を見せるが、のどかさの中に独特の雅な空気があるところはやはりイギリスである。

サビのコーラス・ハーモニーは手折れそうなほどデリケート。

ドラムス、ベースレス。

アコースティック・ギター二本の伴奏によるシンプルな弾き語りフォーク・ソング。

おそらくタイトルの名前を持つ女性についてのお話だろう。

いかにもイギリスらしい繊細さと BIRDS などアメリカ風の爽やかさ/軽やかさが一体となっている。

劇的な大作の余韻のうちにすっと響き始め、流れを変化させる、巧みな曲配置といえるだろう。

リーズの作品。

「Ball And Chain」(4:49)

ヘヴィなギター・リフと重く粘っこいリズム、苦しげなシャウトによるブルージーな作品。

引きずるようなリフとともにギターがむぜび泣く。

シャープにコードを叩きつけるギターとともに歌いだすヴォーカルはけだるい。

ソウル調のオルガン伴奏とライド・シンバルのざわめき。

2 コーラス目では、熱くシャウトするヴォーカルをクールなベースが素知らぬ顔で、それでも巧みな呼吸でサポートする。

激しいドラムスとともに力み返るサビ。

三度ヘヴィなギター・リフが入ると間奏は二つのギターが歌メロを変奏したソロで絡み合う。

ワウを効かせたブルージーなプレイだ。

よく聴くとオルガンのバッキングがカッコいい(ミックスでややギターに負け気味)。

再びリフに導かれるヴォーカル。

苦しげに唸りブルージーな表情を見せる。

シャウトのサビそして得意のチョーキング・ヴィブラートを決めるギター。

引きずるようなリフと「泣き」のギター、R&B 調のオルガン、粘りつくリズム、うねるベースなど、珍しくブルージーなヘヴィ・ロック。

多重録音されたギターの合間を縫って聴こえてくるソウルフルなオルガンのプレイが印象的だ。

珍しい作風といえるだろう。

四人の共作。

しゃがれ声のヴォーカルにこもったような響きがあるのは、紙コップを通して歌っているせいらしい。

「Lady Loves」(3:57)

ロングトーンの切なく高鳴るギターと軽やかなピアノの伴奏で綴られるカントリー・フレイヴァーのある作品。

ヴォーカルは男っぽく落ちついた表情を見せる。

ギターは遠くヴォーカルをなぞり、ピアノはリズミカルに伴奏する。

マウス・ハープと思われるビョンビョンという音が面白い。

ギターはあたかもフィドルのようだ。

間奏では、二つのギターがオーヴァーダブされた得意のハーモニーを見せる。

そして、時おりきらめくピアノの伴奏で、土臭いヴォーカルが続いてゆく。

ハイハットを巧みに用いたドラミングもおもしろい。

ヴォーカルがリードするスワンプ・ロック。

珍しく男っぽいヴォーカルとパラパラとしたピアノが THE BAND を思わせる。

ただしサビの歌メロは、B.J.H 節というべきぐっと優しげなものである。

四人の共作。

ビョンビョンいうマウス・ハープはアラン・パーソンズが客演しているそうだ。

個人的には大好きな作風です。

以下は 2002 年 HARVEST 盤 CD のボーナス・トラック。

「Introduction - White Sails(A Seascape)」(1:43)未発表曲。ストリングス作品。

「Too Much On You Plate」(5:29)未発表曲。ハードロック調のギター・リフが珍しい。ペタなペンタトニック・スケールのアドリヴも貴重。

「Happy Old World」(4:40)Quadrophonicミックス。

「Vanessa Simmons」(3:47)Quadrophonicミックス。

「Ball And Chain」(4:48)Quadrophonicミックス。

71 年 7 月 17 日録音のデモ

ほぼ前作の延長上の作品。

ファンタジックなフォーク・ロックにさまざまな味つけをするという路線がはっきりしてきたようだ。

ミックスのせいか前作よりもギター、キーボードのプレイが明確になって演奏に鋭さが感じられる。

前作ではロックンロール風の楽曲でのみ目立っていたギターが全体でフィーチュアされていることや、メロトロンが頻繁に用いられていることも新しい。

また、オーケストラとの共演は二曲に絞られており、それぞれ密度の高い作品になっている。

まず取り上げたいのは、オープニングの「She Said」。

前半の好バラードと後半のスリリングなインスト・パートがコントラストをなすシンフォニック・チューンであり、構成のひねりがすばらしい。

次に大作「Mocking Bird」。

オーケストラとガッチリ組んだ一大スペクタクルである。

この方法はそうは何度も使えないが、必殺の一曲になったと思う。

この曲の主メロディに象徴される、いかにも英国風のメランコリーと甘美さは全編に満ちている。

ただのフォーク・ロックとはかたづけられない味わいがあるのだ。

また、意外にも、ディラン風、THE BEATLES 風、THE BAND 風など、さまざまなスタイルをやすやす演ってのける器用さもある。

安定した技巧、柔らかなメロディそして豊かなアイデアをもつ作品である。

弱点は、落ちつきや安定感に対比すべき予想外の展開やブッ飛んだプレイがないため、全体の印象が地味になり、やや平板に聴こえてしまうこと。

フォーク・タッチの繊細なメロディ・ラインの味わいも、聴き込まないと分からない。

なお一、二作目のオーケストラ・アレンジは、後に THE ENID を結成するロバート・ゴドフレイが担当した。

(Harvest SHVL 788 / EMI 07243 538 406 2 4)

| John Lees | guitar, vocals |

| Les Holroyd | bass, vocals |

| Stuart Wolstenholme | keyboards, vocals |

| Mel Pritchard | drums |

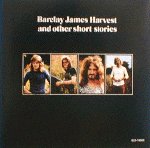

71 年発表の第三作「And Other Short Stories」。

劇的なメロトロン・ストリングスの調べで幕を開ける本作は、アコースティックなサウンドを中心にさまざまな曲想の作品が並んでいる。

前二作での試みは着実に結果を生み、オーケストラを完全に楽器の一つとして使いこなしたシンフォニックなアレンジは、これまでで最高。

西海岸風のアレンジが多く見られるのは、当時の流行だったからか。(EAGLES は 71 年デビュー)

タイトル通り、比較的短い曲を集めており、曲数も今までで最も多い。

オーケストラ・アレンジはマーティン・フォードに交代。

プロデュースはウォーリー・アレンとグループ。

「Medicine Man」(3:56)ドラマチックなストリングスに導かれて始まるメランコリックなヴォーカル。

声質は甘いが深い憂鬱を引きずる歌である。

叙事詩的なスケール感でヴォーカルを彩る雄大なるストリングス。

大仰ともいえるほどの規模の演奏が呼び起こすのは、意外なほどにフォーク調のひそやかな曲想である。

丹念なリズムのアンサンブルと勇壮で分厚い響きが一つになって、伸びやかな歌唱とともに次第にポジティヴな光明を帯びてゆく。

絶妙の表情の変化を見せるだけに、急ぎ足のフェード・アウトは残念。

管弦楽の調べとともに、一気にクライマックスへと登り詰め悠然とした姿を見せるシンフォニック・ロック。

雄大なオーケストラとメランコリックな歌メロのコンビネーションが冴える。

ただし、あまりにあっさり終って拍子抜け。

ストリングスを入れないアレンジでもすてきな雰囲気のフォーク・ロックになっただろうが、管弦が入ることで次元の異なる魅力が生まれている。

レイ・ブラドベリの小説からインスパイアされた作品のようだ。

リーズの作品。

ヴォーカルもリーズ。

あまり聴こえないが、ギターはウォルステンホルムが担当らしい。

「Someone There You Know」(3:47)ヴァイオリン奏法による柔らかなギターと淡いメロトロンの響きをベースラインが受けとめ、切ない歌唱が始まる。

うつむき気味のバラード調で始まるが、サビを迎えると、ピアノやギターとともに一気にラウドに盛り上がる。

激しく打ち鳴らされるドラミング、リーズらしい泣き叫ぶようなギターのオブリガート、そして力強く立つヴォーカル。

静と動、緩と急を繰り返し切り換えては、次第に高まってゆく。

高まるところでは、ギターに煽られるようにヴォーカルも声高く叫び、それにまたギターが応じてくる。

三度切々と語るヴァースからコーラスへとエネルギッシュに盛り上がって、最後は、メロトロンの響きとともに念をおすように「...Someone There You Know」を繰り返しつつ消えてゆく。

バラードから一直線に高みへと昇って思いを解き放つメロディアス・ロック。

ナチュラルな抑揚がいい。

同じパターンの反復というシンプルなつくりにもかかわらず、親しみやすいメロディ・ライン、伸び伸びとしたヴォーカル・ハーモニー、メロトロン、ヴァイオリン奏法のギターによる控えめながらシンフォニックなツボをおさえたアレンジでもたせている。

四人の共作。

ヴォーカルはウォルステンホルム。

「Harry's Song」(3:52)アコースティック・ギターのコード・ストロークとベース、ピアノが絡むアメリカン・ロック調のカッコいいオープニング。

ヴォーカルも乾いたカントリー調、そしてピアノとベースがリードする演奏は黒っぽくうねる。

グルーヴするヴォーカルと対照的にヴォカリーズは繊細でどこか幻想的。

コード主体のギターと打楽器っぽいピアノのオブリガートも切れ味よし。

サビで「...Just Don't Get」とキメるところがカッコいい。

後半にはパーカッションが加わり、ピアノ伴奏が低音へと変化して重心が下がり、ベースのうねりとともに腰にくる。

最後は、ヴォカリーズが幻想的にフェード・アウトする。

ベース、ピアノのコンビネーションがすばらしい西海岸調フォーク・ロック。

アンサンブルをリードするベース・ラインとパーカッションが耳にのこる。

珍しく、粘っこくグルーヴするリズムとややワイルドな感じ、R&B テイストを前面に出している。

管弦楽の存在が特徴的なバンドではあるが、こういう曲ではバンドだけでもノリを作るのが非常にうまいことが分かる。

一瞬のクールなヴォカリーズが英国流であり、それとアメリカンなタッチとのブレンドがおもしろい。

リーズの作品。

ヴォーカルはリーズ。

「Ursula(The Swansea Song)」(2:54)アコースティック・ギターが刻むリズムと幽玄なメロトロンの響き。

演奏をリードするのは、管楽器のようなオルガンである。

田園風のおだやかなオープニングであり、ヴォーカルも素朴でいい味わいだ。

サビは典雅なマイナー、しかしすぐにフォーク・タッチのメジャーで浮き上がって、オルガンが柔らかくこだまする。

ふと気がつくと遠い潮騒のようにストリングスも響いている。

メロトロンだろうか。

ストリングスの響きは自然で暖かい。

ややせわしなくフェード・アウトする。これはオリジナル LP でも同じだろうか、CD 編集のせいだろうか。

「Someone There You Know」と関連しているらしい純朴なヴォーカルによる優しげなのフォーク・ソング。

うまくはないがどこまでも繊細で切ないヴォーカルとキーボード中心の深みある優美なアンサンブル。

暖かいそよ風のような作品であり、前曲の埃っぽいアメリカン・タッチと好対照をなすデリケートな英国フォークである。

四人の共作。

ヴォーカルとアコースティック・ギターはウォルステンホルム。

リーズがパーカッションで参加。

「Little Lapwing」(4:56)ブルージーなアコースティック・ギターの爪弾き、弾き語りによる静かなイントロダクション。

ギターのベンディングやコーラスの取り方は、完全にカントリーミュージックのものである。

ストリングスはフィドルを思わせる調子であり、次第に存在感を現してくる。

そよ風のようなヴォーカル・ハーモニーと竪琴のようなギター伴奏、そしてスライド・ギターの密やかなオブリガート。

アコースティック・ギターのコード・カッティングとともに次第に厚みを増す音。

ヴァイオリンは優しく穏やかに鳴り響く。

ドラムスのきっかけから力強いビートが加わると、管弦も一転して深く大きく鳴り響き、ドラマティックに刻まれるピアノとともにスケールの大きな演奏へと膨らんでゆく。

おだやかなブラスの調べ、強くアクセントするドラムス、そして劇的に迫るピアノのリフレイン。

ゆったりと波打つような演奏が、気まぐれなブラスの響きとともに去ってゆく。

センチメンタルなカントリー・ソングが管弦アレンジでシンフォニックに変化する作品。

どうってことない曲なのに、アコースティック・ギターの透明な響きやコーラス、フィドルやキーボードのソフトな音色の組み合わせに妙がある。

中盤リズムが加わると、巧みなストリングス・アレンジがなめらかに曲のスケールを広げてゆき、気まぐれに揺れ動くブラスと決然としたピアノのビッグ・バンド風のアンサンブルへと収束する。たおやかなメロディを取り巻く器楽の変化はなかなか大胆だ。

ホルロイドの作品。

ヴォーカルはリーズ、すべてのギターはホルロイドが担当。

「Song With No Meaning」(4:21)美しい 12 弦アコースティック・ギターのアルペジオによるオープニング。

アコースティック・ギターとベース、ポコポコしたパーカッションらのバッキングも長閑である。

繊細な、どことなく無常感もあるリード・ヴォーカル。

ワウをかけたらしきギターのバッキング、オブリガートが、こだまのように遠くでささやく。

透明なハーモニーと幼子をあやすようにドリーミーなスキャット、エレキギターの気まぐれだが丹念な間奏が、絶え間なく打ち寄せるアコースティック・ギターの波の中を流れてゆく。

Maj7 の、茫洋としてなおかつデリケートな歌唱と、これまたドリーミーなバッキングの最高の組み合わせだ。

エンディングを飾る金属的な音で引き攣るようなエレキギター・ソロが、アンマッチのようでいて、じつはフィドル風の不思議な効果を上げている。

アコースティック・ギターが、あたかも蜂の羽音のように眠気を誘う夢見るようなフォーク・ソング。

典型的な B.J.H の作風の一つ。

リーズのエレキギターが、さまざまな奏法でバッキングを工夫している。

12 弦 ギターはウォルステンホルムによる。

ホルロイドの作品。ジョージ・ハリスンの作品を思わせる、サイケデリックな幻想夢想に浸りきる英国流を貫いている。

「Blue John Blues」(6:50)静かなピアノの弾き語りによるイントロダクション。

哀愁に交じるほのかなカントリー・テイストは、THE BEATLES よりは、キャロル・キングか THE EAGLES だろう。

空虚な心と郷愁をつきまぜたような複雑な心理を歌っているようだ。

思いの丈をぶつけるようにドラムスが加わって、物語が静かに幕を開ける。

ギターとユニゾンするヴォーカルが「...Get Back John」と決めると、オルガン、ファズ・ギターが轟き、一気にアンサンブルが動き出す。

ピアノの刻むコードとフィドルのように鳴くスライド・ギター、たなびくオルガン。

逞しいベース・ラインとピアノ、ギターの伴奏で遠い昔語りが続く。

盛り上がりの直前は、メランコリックなメロディで沈み込み、サビでは一気にカントリー風の力強いリフレインを見せる。

オルガン、ギターによる分厚い演奏。

そして、ヴォーカルは強烈にデフォルメした表情で烈しく叫ぶ。

ホンキートンク風のピアノとギターのカッティング。

ヴォーカル・リフレインとギターが重なる。

震えるようなオルガンの響きを残して、フェード・アウト。

昔語りを素材にしたらしき憂鬱にしてどこか気だるい西海岸風ブルーズ・ロック。

郷愁あふれるヴォーカルによるメイン・パートとサビに入る前の沈んだメロディが切ない。

サビは一気にブルーズの思いが噴き出す。

そしてサポートするベース、ギター、ピアノのプレイがそれぞれに個性的だ。

ウエスト・コースト風味はスライド・ギターによる鳴くようなオブリガートのせいでもある。

後半、ミック・ジャガー調(それとも、タイトルからするとジョン・レノンだろうか)のデフォルメを効かすヴォーカルとオルガン、ピアノ、ギターがつくり出す黒っぽいグルーヴもおもしろい。

リーズの作品。

ヴォーカルもリーズ。

「The Poet」(5:33)静かに湧き上がる、凜としつつも哀愁あふれるストリングス。

フルートのような頼りなげな音はメロトロンだろうか。

そしてストリングスのテーマを受けてオーボエが静かに歌いはじめるオープニング。

ストリングスは柔らかくヴォーカルを招き入れる。

オーボエは子供の声のようなピュアな響きでヴォーカルを彩る。

敬謙な表情のヴォーカルと高く低く渦巻くストリングス、透き通るようなオーボエの響き。

慈愛と厳かな哀しみをともに秘めた演奏である。

ブレスするように小さなブレイクをはさんでは、思い出したように演奏が続いてゆく。

オーボエのオブリガートが美しい。

次第にストリングスが音量を上げ、悠然と翼を広げはじめる。

厳かに重厚に鳴り響き、ブラスも加わって力強さとしなやかさが現れる。

ティンパニの轟きからギターがパワー・コードをたたきつけると、ティンパニがロールして、すでに最終曲へと入っている。

美しい管弦をバックに歌うクラシカルで端整なバラード。

悲劇をイメージさせる厳かな演奏である。

中世的なヴォーカル・メロディを支えるストリングスは哀感を流れに蓄え、さえずるようなオーボエがその哀感の澱みををかきたてる。

最後の悩ましくも盛り上るストリングスはベートーベンのように感動的。

ほぼオーケストラとヴォーカルのみの作品である。

雄大な管弦の旋律からバンドを飛び込ませラスト曲へつなぐアレンジは劇的。

ウォルステンホルムの作品。

ヴォーカルもウォルステンホルム。

「After The Day」(4:05)

前曲の力強くもセンチメンタルなエンディングを飾る雷鳴のようなティンパニのロール、弦楽の響きとクロス・フェードして、湧き上がるのは、アコースティック 12 弦ギターとアルペジオとストリングスの切ない旋律によるアンサンブルである。

竪琴のようなギターのアルペジオが支える歌唱は頼りなげだが表情は整っており、切々とした気持ちが伝わってくる。

サビでは、遠いスライド・ギターとともにヴォーカルに寄り添うはずのコーラスがなぜか伝法でヨッパライの罵声のようだ。

ヴァース、コーラスの繰り返しごとに哀愁が深まる。

間奏は、得意のけたたましいギターと弦楽がオーヴァーラップする劇的な演奏である。

再び、ストリングスが切なく歌い上げて、アルペジオとともにサビのヴォーカルを導く。

ギターのオブリガート、そして今度は転調とともに一気にバンド演奏も管弦も力が入り、雄大なアンサンブルへと発展してゆく。

劇的すぎるタム・ロール、勇ましく戦いを挑むようなソロ・ギター、そして、ドラム・ロールとともにリタルダンド、最後はハルマゲドンの爆音である。

ストーリーのある重厚なシンフォニック・ロック。

ブルーズ・ロック、サイケデリック・ロック、グラム・ロック風の流れで培われたロックなやんちゃさと、素地からあるらしきフォーク感覚、クラシカルで厳かなものを志向するセンスが一つになった魅力ある作品である。

美しいだけでも、荒々しいだけでも、こういう味わいは生まれない。

管弦ロックの傑作であり、英国ロック・アーティストが時代とシンクロして磨いた感覚とそういうアーティストがたくさん現れることで生み出された空気感が作り上げた成果の一つである。

小品集のイメージを最後でくつがえして、矜持を見せた。

リーズの作品。

ヴォーカルはウォルステンホルム。

以下は 2002 年 HARVEST 盤 CD のボーナス・トラック。

「Brave New World(Demo)」(3:59)リーズによるアコースティック・ギター一本での弾き語り。71 年 7 月 17 日録音のデモ。

「She Said」(8:43)「Once Again」収録作品の未発表版。なかなかハードで生々しいアレンジ。カッコいいです。ギターが目立つ。

「Galadriel」(3:06)「Once Again」収録作品の未発表版。71 年 7 月 5 日の BBC セッション。

「Ursula(The Swansea Song)」(2:55)本アルバム収録作品の未発表版。71 年 7 月 5 日の BBC セッション。ピアノ伴奏のみで始まる。スタジオ・セッションにもかかわらず、キーボードの音の深みなど音響処理がみごと。

「Someone There You Know」(3:47)本アルバム収録作品の未発表版。71 年 7 月 5 日の BBC セッション。

「Medicene Man」(7:48)本アルバム収録作品の未発表版。72 年 3 月 15 日の BBC セッション。

オリジナル・スタジオ盤とまったく異なるビートの強いハードなアレンジ。プログレという意味ではこちらに軍配が。トータル・イメージを大事にしたせいでボツになったのだろう。

管弦アレンジも含めアコースティックな音を活かしたフォーク風のファンタジックな楽曲で充実した作品。

オーケストラはアレンジの手段として的確かつ集中的に使用されている。

また、ウォルステンホルムやホルロイドの作品がいかにも英国叙情派らしい優美でファンジックな(ときにやや偏屈な)メロディック・ロックであるのに対して、リーズはロックの多様性を試すように積極的にさまざまな方向へとアプローチして、それぞれに質の高い作品を生んでいる。

それでも全体に散漫な印象を与えないのは、アコースティックな美しさを強調した幻想的なサウンドという通奏低音があるせいだろう。

どこを取っても美しいメロディとパストラルなアンサンブルがある。

オーケストラ嫌いの僕でも、このアルバムのサウンドの湛える淡い情感には魅せられる。

第一曲は幻想的にして力強いという個性でアルバムを代表し、最終曲は際どさを逆手に取った(PINK FLOYD にも近い)悪夢テイストの傑作としてアルバムを個性づけている。

(Harvest SHVL 794 / EMI 07243 538 407 2 3)

| John Lees | guitar, vocals |

| Les Holroyd | bass, vocals |

| Stuart Wolstenholme | keyboards, vocals |

| Mel Pritchard | drums |

72 年発表の「Early Morning Onwards」。

初期三作からの抜粋とシングルなどのレア・トラックを含んだコンピレーション・アルバム。

僕が初めて聴いた B.J.H のアルバムである。

したがって、ここのコメントがオリジナル・アルバムへの感想と大幅に異なる可能性があるが、第一印象を記録しておくという意味であえてそのままにしてある。

耳の悪さが露呈すると同時に、第一印象の意外な面白さが発見できるかもしれない。

録音のせいもあるのだろうが、初期の作品「Early Morning」(2:32)や「Brother Thrush」(3:05)は、コーラスにしてもギターにしても、すべてがあたかも夢の中にあるような茫洋としたサウンドである。

そんな中で「Poor Wages」(2:30)は、リズムがはっきりしており、フォーク・ロック調ながらもギターとピアノがドラマチックに盛り上げている。

「Mr.Sunshine」(2:53)は、アコースティック・ギターの伴奏とパーカッションを活かしたカントリー・フレイヴァーあふれる作品であり、リコーダーのメロディが印象的である。

さらに、強烈な演奏として印象に残るのは、第一作からの「Taking Some Time On」(5:28)。

ブルース/カントリー風のギターのうねるリフと叩きっ放しのドラムスがサイケデリックで呪術的な雰囲気を醸し出している。

ストリングスやブラスやティンパニなど管弦楽の使い方はきわめて効果的であり、淡い色のサウンドのみごとなアクセントになっている。

特に、第二作からの「Mocking Bird」(6:35)は、メランコリックなフォーク風のオープニングから次第に管弦楽の音が増えてゆき、やがてはオーケストラとバンドが一体となってダイナミックに演奏を盛り上げていく。

名曲だろう。

第三作からの「Song With No Meaning」(4:17)は、エコーの効いたコーラスやワウやエフェクトを効かせたギターらがスペイシーな雰囲気を作る、風変わりな曲。

ポコポコいうパーカッションはドイツ・ロック風だろう。

CARAVAN を思わせる明確でハードなロック調の曲(「Child Of Man」(3:17)や第三作収録の「After The Day」(4:39))など、ギターのジョン・リーズの手になる作品は、バンド名クレジットの作品とはかなり雰囲気が異なる。

ジャケットは、当初左側の黒い背景のものが使用されたが、ロゴが読みにくかったために、翌年の再発分からは右側の白地に橙色のロゴのものに変更された。

再発 CD には両方のジャケットが含まれている。

「Early Morning」(2:32)68 年 PARLOPHONE より発表されたシングル A 面。

モノラル録音にステレオ効果を出す処理をしてあるとのこと。

弦楽とメロトロンをたっぷりフィーチュアしたいかにも B.J.H らしいクラシカルなバラード。

特にオープニングの重奏が印象的。

「Poor Wages」(2:30)69 年発表のシングルより。

ギターのコード・ストロークと走るリズムにピュアで気負った若者らしさが感じられるセンチメンタルなビート・ロック。

それでもヴォーカルはノーブルだ。

リーズ特有のけたたましいギターも一瞬現れる。

ピアノもフィーチュア。

「Brother Thrush」(3:05)69 年発表のシングルより。

THE BEATLES を思わせるひねったアレンジとコーラスにほんのり西海岸風味も加味したマジカルな作品。

親しみやすくキャッチーなサビと朝もやに包まれた森のような神秘的な雰囲気のブレンドがみごと。

「Mr.Sunshine」(2:53)68 年 PARLOPHONE より発表されたシングル B 面。

モノラル録音にステレオ効果を出す処理をしてあるとのこと。

フルート、パーカッションをフィーチュアした軽快な弾き語りフォーク・チューン。

「Taking Some Time On」(5:28)第一作より。抑えを利かせた骨太なサイケデリック・ロック。

「Mother Dear」(3:15)第一作より。優しげなメロディと深いストリングスの響き、素朴な翳りのあるホルロイドのヴォーカルがマッチした佳作。

「Mocking Bird」(6:35)第二作より。ドラマティックな管弦楽を取り込んだ、重厚でスケールの大きい名バラード。

終盤のメロトロンの悲しげな表情もいい。

「Song With No Meaning」(4:17)第二作より。イタリアン・ロック的な牧歌調がすばらしい。

「I'm Over You」(3:49)72 年発表のシングル A 面。

「Child Of Man」(3:17)72 年発表のシングル B 面。

「After The Day」(4:29)第三作より。

(EMI/Starline SRS 5126 / BRIM001)

| John Lees | guitars, vocals |

| Les Holroyd | bass, mellotron, organ, piano, vocals |

| Stuart "Woolly" Wolstenholme | piano, organ, mellotron, bells, tam tam, vocals |

| Mel Pritchard | drums, percussion |

72 年発表の第四作「Baby James Harvest」。

リーズのギターが前面に出た作品が増え、幻想的なアンサンブルにロックっぽい力強さとポップ感覚が加わった作品。

ブラスの導入などインストゥルメンタルに工夫を凝らし、巧みな構築性を見せはじめたのも特徴かもしれない。

アルバム・タイトルは、ジェームス・テイラーの「Sweet Baby James」のパロディだそうだ。

この独特のユーモア感覚は、後々のアルバムにまで引き継がれてゆく。

HARVEST での最後の作品となるも、プログレッシヴな躍進を感じさせる作品である。

プロデュースはグループ。

「Crazy(Over You)」(4:10)二つのギターによるセンチメンタルなハーモニーが繰返されるオープニング。

うっすらと響くメロトロンと、クールな奥行きをもつエレクトリック・ピアノ。

そして、もの静かなホルロイドのヴォーカルが歌い出す。

サビは、リーズも加わった甘く熱っぽいコーラスである。

再び、ギター・ハーモニーとオルガン・リフが高鳴る。

けたたましい演奏は一旦ベース・リフに静かに受けとめられ、にじんだようなエレクトリック・ピアノがつぶやく。

そして静かに湧きあがるメロトロン。

エレクトリック・ピアノが幻想的に響き、ヴォーカルがささやく。

再び、熱っぽいサビのコーラス。

ギターのハーモニーに重なるように歪んだギターのパワー・コードが轟き、リーズのソロが追いかける。

甘くメランコリックなラヴ・ソング。

リーズらしい泣きのギター・ハーモニーや熱っぽいサビのコーラスに対し、メイン・ヴォーカルはクールな憂愁を感じさせ、いかにもブリティッシュ。

ヴァイブのように熱気をクール・ダウンし、神秘的な余韻ももつエレクトリック・ピアノもいい感じだ。

ヴォーカル、キーボードもホルロイド。

コーラスにはリーズの声が聞こえる。

ホルロイドの作品。

「Delph Town Morn」(4:43)開放弦を活かしたアコースティック・ギターのコード・ストロークによるメランコリックなイントロダクション。

ピアノがリズミカルに和音を刻みリーズが歌い出す。

オブリガートはブラス。

ゴージャスなビッグ・バンド風のアレンジである。

ブラスはヴォーカルを支え力強い流れをつくる。

再びアコースティック・ギターのコード・ストロークがクールな表情を取り戻すも、スワンプ風のピアノとブラスのコンビネーションが、リーズのポジティブなヴォーカルを力強く盛り上げる。

最後は、サックスによるダイナミックなソロが飛び出す。

クリアーな音色とスピード感が新鮮だ。

分厚く轟くブラス・セクションに支えられてサックスが走る。

フェード・アウト。

フォーク・タッチの歌とダイナミックなビッグバンドを組み合わせた CHICAGO 風のブラス・ロック。

オーケストラではなくブラス・セクション、サックスをフィーチュアするところが新機軸だ。

ブラスの熱気とアコースティック・ギターの sus4 の響きによるクールネスが、絶妙のバランスを見せる。

歌メロもリーズの声も甘めだが、どこか醒めたようなところが、B.J.H らしい。

ブラス・ロック独特のゴリ押しをフォーク風のメロディで和らげ、仕上げは、思い切りジャジーなサックス・ソロでまとめた好作品。

ブラス・セクションはブライアン・デイによる。

リーズの作品。

ヴォーカルもリーズ。

「Summer Soldier」(10:24)教会の鐘が鳴る。

兵士の行進と叫び声。

銃撃と爆音が続く。

哀しみを象徴するように鐘は鳴り続ける。

「...Kill」という叫びは、こだまのように繰り返され、次第に捻じれ、ノイズとなって消えてゆく。

クロス・フェードで鳴り響く勇ましいマーチング・ドラムス。

フェード・インするアコースティック・ギターのコード・ストロークがパストラルな空気を吹き込む。

ベースが響き、郷愁あふれるヴォーカルが歌い出す。

おだやかに鳴り続けるアコースティック・ギター。

カントリー・フレイヴァーあるフォーク・ソングである。

兵士の夢見る故郷のイメージだろうか。

歌を彩るのは、エコーを効かせたスライド・ギター(メロトロンだろうか)。

シャープなドラム・フィル。

2 コーラス目からはギターのアルペジオも加わり、リズミカルなヴォーカルを支える。

間奏はワウ・ギター・ソロ。

ギターの呼びかけにドラムスが積極的に応ずるかけ合い。

再び、落ちついた伴奏とともにヴォーカル・パートへ。

ヴォーカルは、高く歌い上げてはうつむくように沈みこむ。

アコースティック・ギターのきらきらとした音。

再び浮かび上がるワウ・ギター・ソロ。

何かにかみつくようなアグレッシヴなソロだ。

そして、左右のチャネルにふれる躍動感たっぷりのドラミング。

しかし、突如現れたギターのパワー・コードは引き裂くように轟き、アルペジオと鉄琴、ノイジーな効果音が機械的に交互に響いて、フェード・アウトしてゆく。

沈黙から突如高鳴り轟くのは、ギターによる強烈なテーマ。

憂鬱にして力強いメロディを、メロトロンとともにヘヴィに歌い上げる。

そして、エコーを効かせたヴォーカルが空ろな表情で歌いだし、幽玄なるメロトロンから古式ゆかしいストリングスが立ち上る。

次第にリズムを取り戻すアンサンブル、そして、問いかけに応えるような決然としたヴォーカル。

ヴォーカルは重ねて録音されているようだ。

再びギターとメロトロンによる力強いテーマが現われる。

深いエコーのかかったヴォーカルは、幼子の問いかけのように頼りないささやきだ。

そして自ら決然と応えるヴォーカル。

このヴォーカル・パートはあたかも対話のようだ。

劇的な演奏である。

三度ギターのテーマが高鳴る。

幾重にも重なりあい悲鳴のように高鳴るギターのテーマ。

メロトロンが静かに包み込んでゆく。

オルガンの音は THE BEATLES を思わせる。

フェード・アウト。

ギターをフィーチュアし、戦争の空しさを訴えるドラマ仕立ての大作。

おおまかに 3 部から構成されているようだ。

効果音を用いた衝撃的なオープニングから始まり、アコースティック・ギターによるアーシーでおだやかなフォーク・ソングは次第にブルージーな調子へと変化し、やがて、ギターによる重厚なテーマが提示され、メロトロンとともにシンフォニックな演奏へと流れ込む。

前半はアコースティック、エレキと複数のギターをフィーチュアしたアメリカンな音作りである。

最後のヴォーカルの問いかけと応えは、何を現しているのだろう。

重苦しい主題を、シンフォニックかつメロディアスな耳に優しい語り口で伝えている。

テーマは、エレキギターが複数がオーヴァーダブされており、分厚く悠然たる響きをもっている。

伴奏のメロトロンもいい。

第二作収録の「Song For Dying」に続くリーズの反戦歌。

ヴォーカルもリーズ。

「Thank You」(4:24)

オーヴァー・ダブしたジャジーなギター・リフがけたたましく鳴り響くイントロダクション。

ピアノが刻むコードに乗って軽快なヴォーカルが歌い始める。

ヴォーカルはごくシンプルなリフレイン。

ギター・リフとピアノが生むビート感が心地よい。

後半はリフをはさんで延々とギター・ソロ。

リフ、コード・ストローク、ソロとエレキギターが重ねられている。

カントリー・フレイヴァーたっぷりの軽快なロックンロール。

デビュー作の一曲目のようにギター・リフがにぎやかだ。

リーズの作風にはウエスト・コーストの音の影響があるようだ。

Thanks Credit をそのまま歌詞にするというアイデアは、いかにもこのグループらしいユーモア感覚である。

(10CC のメンバーへの謝辞もある)

本曲も複数のギターがオーヴァーダブされている。

ピアノはホルロイド。

リーズの作品。

なお、本曲の録音にウォルステンホルムは参加していない模様。

「One Hundred Thousand Smiles Out」(6:04)フェード・インするピアノ。

和音を繰り返すおちついた演奏だ。

ヴォーカルもひそやかに歌い出す。

アクセントをつけるドラムス。

ストリングスが低音でざわめき、ギターの華麗なアルペジオが始まる。

早くも叫ぶギター。

メランコリックに、次第に熱くなるヴォーカル。

ギターがオブリガートする。

パワー・コードも響く。

そしてエコーの深いギター・ソロ。

ややテンポも上がる。

再び、安らかなピアノ伴奏でヴォーカルが戻る。

そしてギターが泣き始めるとサビの繰り返しである。

ヴォーカルは次第に熱をおびてくる。

パワー・コードとベンディングが追いかける。

そしてソロが飛び込む。

ギターは伴奏のパワー・コードと二つのソロがオーヴァー・ダブで絡み合う。

切なく泣くギター・アンサンブル。

オーヴァー・ダビングされた「泣き」のギター・アンサンブルと美しくも憂鬱なヴォーカルがマッチした好バラード。

歌詞のテーマは、宇宙空間に取り残された飛行士。

メランコリックなメロディと泣きのギターのコンビネーションは、もはや十八番の域である。

PINK FLOYD っぽさがあるのは、偶然だろうか。

リズム・キープを越えたドラムスの表情つけにも注目。

ヴォーカル、ピアノはホルロイド。

ホルロイドの作品。

本曲の録音にもウォルステンホルムは参加していない模様。

「Moonwater」(7:22)遠く響くオーケストラ。

遥か地平線を太陽が昇ってゆくようなイメージ。

そして、ブラスとハープを背景にヴォーカルが切々と歌い始める。

優美にして幻想的なイントロだ。

一瞬オーケストラがぐっと力を発揮しどよめくが、再び柔らかく映像的なサウンドでヴォーカルを支え、さまざまなアンサンブルがメロディに巧みに色をつけてゆく。

たおやかなヴォーカル。

ストリングスが不安をかきたてるような和音を響かせると、一気にブラスが湧き上がり、ドラマチックなクライマックスがやってくる。

再び静けさは戻り、フルートやオーボエが柔らかく響きあう。

そして、波が打ち寄せるようにストリングスが流れる。

しかし、ティンパニが轟き、険しい表情へと変化した管弦が轟音で唸りをあげる。

再び、明朗なブラスと優美なストリングスの演奏から次第に静けさを取り戻す。

やがて、演奏は神々しいまでのスケールへと膨れ上がり、管弦が宇宙に満ちわたる。

ブラスの低音から次第に駆け上り、遂には、高音の力強いユニゾンへと収束してゆく。

雄大なメロディが轟く。

ウォルステンホルムが作曲したオーケストラ・パートにメンバーが演奏を付け加えた作品。

前半は、ディズニーのファンタジアやハリウッド・ミュージカルを思わせる幻想的かつ雄大な歌ものであり、中盤からはマーラーからガーシュインまでに通じる管絃打楽器が織り成すフル・オーケストラ・インストゥルメンタルである。

特に後半は、楽器の特性を活かしたダイナミックにして繊細なニュアンスのある演奏を堪能できる。

B.J.H は「Mocking Bird」でオーケストラとの一本勝負を見事にこなし、前作では遂に「楽器」として使いこなすようにもなり、すでにオーケストラとの共演については知り尽くした感もある。

財政難も手伝って本作を最後にオーケストラと袂を分かつが、この曲は今までご苦労さんという手向けの曲ではないだろうか。

いずれにせよ、作曲者としてのウォルステンホルムを強く印象づける作品である。

前作とはうってかわって、ギター中心のエレクトリックな作品となった。

ウォルステンホルムは最終曲の作曲のために他のメンバーとは別行動を取っていたため、その曲以外はほとんど録音に参加していないそうだ。

したがって、必然的にリーズの作品が増え、ギターの比重も高まっている。

しかし、作品はすべて個性に輝いており、完成度も高い。

シンプルなロックンロール、得意のメランコリックなメロディにギターの絡む作品、コンセプチュアルでシンフォニックな大作、そして毛色は異なるが、クラシック作品と音楽的総決算といってもよい内容になっている。

グループとして一つのピークを迎えた傑作といえるだろう。

一方、ホルロイドの作品が減ったせいもあって英国らしいアコースティックな音色に乏しいのも事実。

個人的にはオープニング「Crazy(Over You)」の冷たい手ざわりのヴォーカルとエレクトリック・ピアノがなんともいえず好きなのだが。

以上第三作と第四作の鑑賞/解説は ONE WAY RECORD よりの 2in1、S21-18505 を用いた。

(Harvest SHSP 4023 / EMI 07243 538 408 2 2)

| John Lees | guitar, acoustic guitar, vocals |

| Les Holroyd | bass, acoustic guitar, rhythm guitar, vocals |

| Stuart "Woolly" Wolstenholme | keyboards |

| Mel Pritchard | drums, percussion |

74 年発表の第五作「Everyone Is Everybody Else」。

HARVEST から POLYDOR に移籍後の第一弾。

オーケストラとは袂を分かち、代わりにシンセサイザーを含むキーボードによるオーケストレーションを用いている。

このキーボードと「泣き」のギターが演奏の中心になり、サウンド的に PINK FLOYD への意識が感じられる内容となっている。

メランコリックでドリーミーなメロディ・ラインやユーモアとメッセージに満ちた歌詞も健在であり、特徴である独特の非現実性もある。

そしてさらに、本作では、ぽっかりと穴の開いたような無常感と重さも感じられる。

プログレッシヴ・ロックとしての B.J.H の代表作である。

プロデュースはロジャー・ベイン。

「Child Of The Universe」(5:02)

劇的なピアノの和音、そして力強いリズム・セクションに支えられた説得力あるメロディ。

サビでは、アカペラ風の歌唱が冴え、シンセサイザーによる光沢ある金属音が独特の渋さに華やぎを与える。

感傷的なメロディ・ラインの反復による流れを、ピアノを中心とするドラマティックな演奏とシンセサイザーの新鮮な音によって、格調高いバラードに仕上がっている。

全体に漂う現実離れしたムードは、ここにもある。

しかし、終止感のないシュールな印象を残すコード進行や、スローかつブルージーなエンディングのギター・ソロなど、現実離れしながら悲劇的な重苦しさがあるところが、特徴的である。

戦争の犠牲になる世界の子供の惨状をシンフォニックに歌った、メッセージ色の濃い作品。

リーズのソロ・アルバム用の曲だったが、グループのアルバムに採用された。

ヴォーカルはリーズ。

独特のコード進行をもつ歌にオーヴァーラップするノイジーな VCS3 シンセサイザーの音色から PINK FLOYD へと連想が進むと、全体の音の質感も PINK FLOYD にきわめて近いような気がしてくるから不思議である。

リーズの作品。

名曲です。

「Negative Earth」(5:28)

黒っぽいエレクトリック・ピアノがコードを刻むあまり見られなかったタイプのイントロダクション。

メイン・パートは、沈んだ調子のヴォーカルとジャジーなエレクトリック・ピアノのバッキングによる AOR。

しかし、サビでは、ドリーミーな歌唱をメロトロンと鋭く鳴くギターが彩る、ロマンティックな B.J.H タッチである。

60 年代の残り香を味わうもつかの間、間奏部では、ジャジーなエレクトリック・ピアノをバックにギター・ソロはブルージーに沈み込む。

リーズには珍しく深く歌い込むソロだ。

それでも、サビの柔らかさ、暖かみが救いとなる。

エンディングもエレクトリック・ピアノ、メロトロンの伴奏で鋭いギター・ソロ(デイヴ・ギルモア風である)が続き、フェード・アウト。

AOR 調の憂鬱なクールネスと若々しくイノセントな響きを一曲に押し込めた、ブリティッシュ・ロックらしい作品。

前作の「One Hundred Thousand Smiles Out」とテーマが似ていると思うが、こちらはアポロ 13 号の事故で宇宙に取り残されそうになった飛行士を歌っているらしい。

60 年代から 70 年代、宇宙開発には多くの人々が注目していた。

ミュージシャンもその例に洩れない。

改めてホルロイドのポップ・センスも B.J.H の重要なファクターであることを感じる。

ブルージーなギターとオルガンの演奏が、やはり PINK FLOYD のイメージを残す。

ホルロイドとプリチャードの共作。

ヴォーカルはホルロイド。

「Paper Wings」(4:14)

メロトロンがゆったりと広がり、ギターが切なく泣くイントロは、WINGS 辺りにありそうだ。

細かなロールによるフィルにギターの下降音系が重なる劇的なオープニング。

メイン・パートは再びホルロイドによる繊細なファルセット気味の歌唱である。

ストリングスとともにシンセサイザーがソフトな間奏をはさみ、水が滴るようなギター・エフェクト音が散りばめられる。

サビの感傷的なハーモニーは、ホルロイドとリーズだろう。

ストリングスに重なるエモーショナルかつにぎやかなギター。

甘ったるいポップスにも聴こえる。

このまま終わってなるものかとばかりに、一転テンポが上がり(ここの編集はかなり苦しそう)、パワフルな乱れ打ちドラムスとともに勇ましいギターのテーマが走り出す。

前半のおセンチな空気を吹っ飛ばすように、勇壮なアンサンブルが続いてゆく。

エッフェル塔から飛び降りる自殺者という奇妙なテーマを、繊細なヴォーカルと力強いリズムで突き進むシンフォニックな演奏のコンビネーションで描く作品。

終盤、重たいリズムとギターのリードで突き進む演奏は、GENESIS を思わせる、重厚なプログレらしいもの。

2:30 を境に二つの曲を編集でつなげたようにも思える。

ホルロイドとプリチャードの共作。

ヴォーカルはホルロイド。

「The Great 1974 Mining Disaster」(4:35)

アコースティック・ギターのコード・ストロークとピアノの和音が静々とフェード・インする、哀しげなイントロ。

高らかなピアノの和音の響きとシンプルかつ柔らかな歌メロ。

ギターのオブリガートも甘い。

エコーを操作したさまざまなギターが重なる。

サビはファルセットのコーラスがからむ。

ゆるゆると、しかし説得力をもって続くヴォーカルは、いかにもな 70 年代中盤ポップス調に、エレクトリック・フォークのペーソスをはらむ。

オブリガート、間奏のピアノの和音がいいアクセントだ。

意外なマイナーへの転調も面白い。

ギターは、甘めのトーンを使ってそっと近づくように歌うかと思えば、硬くクリアな音でシャープなオブリガートを入れるなど、気まぐれながらも、きわめて多彩。

最後は、シンセサイザーによるノイジーなリフに、切ないギター・ソロがオーヴァーラップする。

やや悲劇的なトーンのバラード。

ギターを駆使した内容だ。

曲調は、柔らかくていねいなつくりの B.J.H 節であり、ミドル・テンポで進むソフトな曲調に、エッジのある音を散りばめてアクセントにしている。

ナチュラルにメロディアスに進むだけに、転調によるなんともいえぬ不安な余韻が効果的だ。

内容は、BEE GEES の「New York Mining Disaster 1941」の歌詞を元に様々な含みを持たせた、風刺の効いた曲のようだ。

リーズの作品でヴォーカルもリーズ。

「Crazy City」(4:05)

ヘヴィなギター・リフと不思議な広がりを与えるシンセサイザーが、奇妙なバランスを保つイントロダクション。

静々と広がるメロトロン、そして、オーヴァー・ダビングされたギターが、華やかに見得を切る。

ガーンと威勢のいい決めを経て、一転、アコースティック・ギターに守り立てられた、なめらかなヴォーカル・パートヘ。

オープニングのハードな調子がウソのように感じられる繊細な展開である。

ワンノート風のシンプルなテーマを切なく歌い、コーラスが追いかける。

間奏は、得意のけたたましいギター・リフによるハーモニー、そしてレガートにハモるツイン・リード。

いかにもジョン・リーズらしいプレイである。

再びドラムスが去り、アコースティック・ギターのコード・ストロークがビートを刻み、うつろなヴォカリーズが流れる。

ヴォカリーズを捕らえるようにメイン・ヴォーカル、そしてドラムスとともに、サビのコーラス・ハーモニーへとなめらかに展開。

そしてイントロのハードなギター・リフが復活する。

オルガンが寄り添う。

憂鬱なメロトロンが吹き上がると、そのままフェード・アウト。

ヘヴィなリフで目を覚ますも、中心はメランコリックにしてスウィートなハーモニーによる歌ものである。

間奏でもけたたましいリフが繰り返され、全体にリズミカル。

メローで翳がある歌がいい。

「Crazy City」 とはロンドンを意味するそうだ。

ニュアンスとしては、日本人にとっての東京と同じだろう。

本作も、これまでの作風の堅持である。

ホルロイドの作品。

ヴォーカルはホルロイド。

コーラスはリーズ。

「See Me See You」(4:32)

コンプレッサを効かせたまろやかなギターが甘く切なく歌うオープニング。

メロトロンに包まれたメイン・ヴォーカルは、フォーク風の賛美歌か。

リーズのヴォーカルをアコースティック・ギターのアルペジオが追いかけ、やがてヴォーカルが優しげなハーモニーになる。

ストリングス、ギター、ピアノらによる上昇音形の間奏は、きわめて THE BEATLES = ジョージ・マーティン風。

2 度目の間奏は、ギター・ソロ。

ギター、ピアノらによるアンサンブルが繰り返され、ギターが追いかける。

やがてメロトロン・ストリングスが主導権を握り、重厚に高まるエンディング。

しかし、最後の和音は、やや含みを残すような不思議な響きをもつ。

全編に流れるメロトロンを背景に、おだやかなヴォーカルとギターが対話するようにフィーチュアされた作品。

単純な繰り返しの中に、メロディ・ラインやコード進行に細かい工夫があって楽しめる。

階段を上るようなピアノ含め、幻想的で普通の和音へ落ちつかないところは、いかにもジョージ・マーティン風である。

B.J.H らしいぼんやり感、非現実感がある作品だ。

リーズの作品。

ヴォーカルもリーズ。

「Poor Boy Blues」(3:05)

ホルロイドがカントリー風のアカペラを披露するイントロ。

アコースティック・ギターのコード・ストロークも鮮やかだ。

リズミカルなギター・カッティングに導かれてドラムスが入り、ヴォーカルが歌い出すと一気に「アメリカン」、気分はすっかり西海岸である。

コーラスのメロディやスライド・ギターのオブリガートは、見事なまでに CSN&Y もしくは THE EAGLES。

ツイン・ギターのソロも、それっぽい。

最後は、リーズのギターがダメを押してそのまま次の曲へ。

THE EAGLES のパロディかと思わせるウエスト・コースト風の爽やかな作品。

「Peaceful Easy Feeling」ですかね。

ホルロイドの作品。

ヴォーカルはホルロイド。

コーラスはリーズ。

「Mill Boys」(2:47)

途切れなくギターに呼ばれて、ヴォーカルが歌い出す。

メロディも似ているので、リード・ヴォーカルがリーズへと交代しただけで、同じ曲が続いているようだ。

サビのメロディは、前の曲のギターによる短い間奏に似る。

間奏は、やはり西海岸風のツイン・ギター・ソロ。

最後のゴスペル/カントリー風のアカペラはホルロイド。

前曲のオープニングで締めるという憎い演出だ。

前曲のアンサー・ソングのような作品。

リーズの作品。

ヴォーカルもリーズ。

この二曲は明らかに対になっている。

歌詞内容の関連は不明。

アルバム前半のやや暗めのトーンを吹っ飛ばす内容である。

「For No One」(5:08)

再び、途切れなくメロトロンが朗々と鳴り響き、ギターが切なく歌い出す、あまりに劇的なイントロダクション。

悠々たるミドル・テンポで一気にクライマックスへと登りつめ、リーズのヴォーカルが決然たる表情で歌い上げる。

メロトロンとシンセサイザーが、オーケストラのように雄大な演奏を見せる。

サビでは、ややレイド・バックしたホルロイドのヴォーカルが、浮遊するような調子を加え、幻想味を強める。

再び、力強く訴えるリーズのヴォーカル。

吸い込まれそうになるメロトロンの中から、ギターがゆっくりと歌い出す。

悲痛な叫び。

そしてコーラスによるメッセージ。

リーズのギターが再び叫ぶ。

堰をきるようにワウを効かせたギター・ソロへ。

シンフォニックなメロトロンをワウ・ギターが切り裂いて進んでゆく。

フェード・アウト。

格調高き正統シンフォニック・チューン。

古城の如き風格を見せるメロトロンとエモーショナルなギター、そしてしなやかなヴォーカル。

堂々と切々とメッセージを語りかけてくる。

テーマは明らかに反戦。

アルバム・タイトルをささやくサビのコーラスなど確かに PINK FLOYD 的な表現はあるが、それが気にならないほど、凛とした音楽の姿が胸を打つ。

この反戦のメッセージは、一曲目のテーマとオーヴァーラップする。

エンディングは、フェード・アウトよりも堂々と決めてもよかったかもしれない。

リーズの作品。

ヴォーカルはリーズ。

派手なパフォーマンスこそないものの、グループの音楽の集大成といってもいいほど完成度のある傑作アルバムである。

柔らかなメロディ・ラインと整った演奏にはすっきりとした聴き心地があり、しみじみと郷愁を呼び覚まされる。

そして郷愁とともに、いつしかいい知れぬ無常感も浮かび上がってくる。

このサウンドの中心になるのが、ハーモニーとピアノ、メロトロンを中心にしたキーボード・ワークである。

目を覚まさせるように切り込むギターや、各場面演出を支えるドラミングも見逃せない。

このドラムスは技巧派でこそないが、ニック・メイスンを思わせる堅実かつツボをおさえたプレイではないだろうか。

もろに西海岸なところは、メンバーのテイストが素直にそのまま現れたのかもしれない。

全体に、ポップな聴きやすさとセンチメンタルでスペイシーな揺らぎが絶妙であり、メッセージもすんなりと伝わってくる。

まさに円熟期に入った作品といえるだろう。

一曲目を代表に、そこここで用いられるシンセサイザーが意欲を感じさせる。

いかにも PINK FLOYD 調の表現が散見されるのは、POLYDOR の HARVEST への対抗心でしょうか。

(Polydor 2383 286 / 833 448-2 Y)

| John Lees | lead guitars, recorder, vocals |

| Les Holroyd | bass, rhythm guitar, vocals |

| Stuart "Wooly" Wolstenholme | mellotron, electric piano, moog, vocals |

| Mel Pritchard | drums |

74 年発表の第六作「Barclay James Harvest Live」。

初のライヴ・アルバムはアナログ二枚組。

オーケストラなしの四人のみによる、タイトにして迫力満点のすばらしい演奏が味わえる。

ドラムスは驚くほど力強く、ギターはスタジオ盤とたがわぬ歌心を見せている。

そして、存在感抜群なのがキーボード。

メロトロン、エレクトリック・ピアノからムーグ・シンセサイザーまで、意外なほど俊敏なプレイで豊かな音を響かせている。

改めて、ウォルステンホルムの腕に感服。

そして、なによりバンドとしての一体感がいい。

他にも、原曲よりもビートを効かせたハードなアレンジを用いたり、リーズのヴォーカル・バッキングのギターがホルロイドのダブル・ネックによること、リーズ、ホルロイドのハーモニー部ではキーボードが演奏をリードするなど、四人でこなすライヴ盤ならではの「発見」の楽しみがたくさんある。

選曲も HARVEST 時代の名曲を含んでおり、ベスト/入門盤としても薦められる。

とにかくみごとな演奏です。

リヴァプール・スタジアムと王立劇場ドルリーレーンにおける録音。

プロデュースはロジャー・ベイン。

「Summer Soldier」(10:17)メロトロンとギターが一気に高まるイントロで、ムーグによる「Jerusalem」のテーマが流れる。

ヴォーカルはリーズ。

「Medicine Man」(10:25)ストリングスをギターのコード・カッティングとメロトロンにおきかえ、スタジオ盤よりもずっとヘヴィな演奏になっている。

ワイルドなドラムスにも注目。

中盤のストリングス・メロトロンに感激。

終盤のムーグ、ファズ・ベースの暴れっぷりもすごい。

HAWKWIND のような演奏である。

ヴォーカルはリーズ。

「Crazy City」(4:58)ツイン・ギターの一方はムーグがカバーする。

甘くメランコリックなヴォーカルはホルロイド。

スキャットのハーモニーもみごと。

新作の楽曲だけあってフレッシュで切れ味鋭い演奏だ。

「After The Day」(7:27)冒頭のメンバー紹介を経て、一気にシンフォニックな演奏へ。

メロトロン、ギターが交錯する重厚な演奏だ。

ヴォーカルはウォルステンホルム。

コーラスはなし。

間奏はメロトロンのソロ。

「The Great 1974 Mining Disaster」(6:30)ギター、エレクトリック・ピアノによるメランコリックな曲調はオリジナルのまま。

三人のヴォーカル・ハーモニーもすばらしい。

メジャーとマイナーの転調が巧みだ。

リーズのメロディ・ラインはやはり THE EAGLES を思わせる。

メランコリックでファンタジック。

「Galadriel」(3:18)

「Negative Earth」(6:20)

「She Said」(8:33)

「Paper Wings」(4:19)

「For No One」(5:53)

「Mockingbird」(7:37)

(Polydor 2683 052 / VSOP CD 164)

| John Lees | electric & acoustic guitars, vocals |

| Les Holroyd | bass, acoustic guitar, vocals |

| Woolly Wolstenholme | keyboards, vocals |

| Mel Pritchard | percussion |

75 年発表の第七作「Time Honoured Ghosts」。

ライヴ盤に次ぐ POLYDOR 三作目。

内容は、柔和でメロディアスなヴォーカルを穏やかなアンサンブルが彩るフォーク系ロック。

分厚いキーボードやラウドなギターが盛り上げる場面もあるが、テーマとなる旋律はあくまで優美で柔らかく、そして素朴である。

本作あたりになると、メインストリーム・ポップス化/アメリカ化が進み、コアなプログレ・ファン向きではないかもしれない。

しかしながら、HARVEST 時代から営々と続く幻想的なブリット・フォーク・ロック路線(偉大なワンパターンである)がサウンド面で洗練されてきたという見方もでき、やはり 70 年代ロックのファンには欠かせない音といえる。

演奏面では、にぎにぎしいギターに加えて、きらめくような音色にゆったりした広がりと深みのあるシンセサイザー、オルガンが存在感を強めている。

このキーボード・オーケストレーションは、今までで最高といっていいだろう。

それとともにバッキングのギター・サウンドもすっかり洗練されたものとなった。

ホルロイドの作品が、たおやかな歌声と演奏のみごとなバランスをとって正統英国調を堅持しているのもうれしい。

ロマンティックながらもブルーな悲哀のトーンとシニカルなユーモア精神が、いかにも英国ロックらしいのだ。

すでに AOR 化も見えており、ポップな聴き心地は一番だろう。

プロデュースは、ニール・ヤングらを手がけた大物エリオット・メイザー。

明らかにプロデューサーの影響によるサウンドの変化もあり、なかなか面白い聴き応えがある作品だ。

邦題は「神話の中の亡霊」。

「In My Life」(4:39)

歌謡曲風のギターに導かれるメロディアスでセンチメンタルなブリット・ロック。

一人ツイン・ギターによるせわしないリフなど、リーズらしいプレイでいっぱいである。

ヴォーカル・パートの独特の結びの和音が幻想味を強めている。

中盤、分厚いキーボード(メロトロン、オルガン)とともにぐっとテンポを落として劇的に迫る。

リーズの作品。

「Sweet Jesus」(3:30)

さすがホルロイドというべき「英国流米国憧憬」西海岸風バラード。

アーシーな乾きも開放感もあるのだが決して素直なカントリー風に聴こえないところが、この人の持ち味だろう。

思い切り西海岸音楽してしまうリーズとは対象的だ。

しかし、このサビのメロディはどこかですでに使われていたはず。

ギター・ソロは「オーシャン・ブルヴァード」辺りのエリック・クラプトンにも通じる抑えの効いた名演。

ホルロイドの作品。

「Titles」(3:49)

THE BEATLES の曲名を歌詞に用いた、あまりに有名な作品。

「Trad arr. By J.Lees」とクレジットされているところが可笑しい。

歌詞のみならず冒頭の「The Long And Winding Road」を始めさまざまな曲の見せ場が散りばめられている。

乾きながらも粘っこいギターの音がいい。

基調は穏やかなフォークロック。

リーズの作品。

「Jonathan」(4:45)

淡い夢想に彩られるトラジックなシンフォニック・チューン。

爽やかで切ない夏の朝の思い出のようなフォーク・ソング、アコースティック・ギターの弾き語りが、いつしか湧きあがるストリングスに支えられてが緩やかに高まってゆく。

エレクトリック・ピアノ伴奏による展開部では、すっかり B.J.H らしい優しくもはかない幻想世界になっている。

突き刺さるようなマイナーの和音による哀感の演出がみごと。

前作までのメッセージ・ソングを思わせる力作ではないだろうか。

ホルロイドの作品。

「Beyond The Grave」(4:08)

キーボードを駆使した重厚にしてミステリアスなシンフォニック・ロック。

謎めいたギターのテーマと光り輝くシンセサイザーが交差し、ティンパニの雷鳴とともに雄大なシンセサイザー・オーケストラが羽ばたく。

ヴォーカル表現には厳かにして悲痛な響きがある。

THE ENID と共通するタッチだ。

メロディアスな歌ものが主な中では異質な光を放つ作品になっている。

ウォルステンホルムの作品。

「Song for You」(5:20)

華麗でエッジの効いたテクニカル・パートを交えたシンフォニック・ロック。

初期 YES を思わせるハードにして華やかに舞い立つ演奏が、一転穏やかな B.J.H 節へと着地する。

前半の立体感あるアンサンブルやコーラスなど、相当 YES を意識しているようだ。

後のハードポップやアリーナ・ロックを予感させるサウンドでもある。

後半は、穏やかでメロディアスないつもの展開となる。

ホルロイドの作品。

「Hymn For The Children」(3:39)

ヴォーカル・ハーモニーを用いた西海岸風フォーク・ロック。

こういう音のアルペジオは今まであまりなかったような気がする。

終始哀しげな風情がつきまとう。

リーズの作品。

「Moongirl」(4:51)

いかにもリーズらしい泣きのギターがリードし、ホルロイドによる歌メロが冴えるセンチメンタルなバラード。

ここのエレクトリック・ピアノのアルペジオもベタベタである。

弦楽奏や金管楽器アンサンブルをイメージさせるサビのオルガン、シンセサイザーのまろやかで上品な響きはさすが。

PROCOL HARUM 風のクラシカルなアレンジによって「泣きのバラード」に端正な響きが生まれている。

60 年代後半から 70 年代前半へかけての英国ロックの質を守りたいという意地がありそうだ。

ホルロイドの作品。

「One Night」(5:21)

ほんのりブルージーな響きやシンプルで開放感のある和声など、英国風のメランコリーとアメリカン・フォークが交じったような不思議な味わいの作品である。

それでも変拍子のギター・リフを経た後半は、耳が慣れるせいか、B.J.H らしく聴こえてくる。

リーズのメイン・ヴォーカルが、なんとなくニール "Helpless" ヤング風に聴こえてしまうから不思議だ。

リーズの作品。

(Polydor 2383 361 / 831 543-2)

| John Lees | acoustic & electric guitar, vocals |

| Les Holroyd | acoustic guitar, bass, vocals |

| Stuart "Woolly" Wolstenholme | keyboards, vocals |

| Mel Pritchard | drums, percussion |

76 年発表の第八作「Octoberon」。

POLYDOR での四作目。

やや大作が増えるも基本的に作風に大きな変化はなく、独特のメランコリーとブルーズ・フィーリングのあるトーン、ポップ・センスを感じさせるメロディに、管弦楽オーケストラや混声合唱を使ったシンフォニックかつ神秘的なアレンジをからめている。

一風変わった歌詞とは対照的にヴォーカル・ハーモニーはドリーミーであり、またそれでいて重厚な余韻もある。

リーズの泣きのギターも変らず健闘。

今回はメロトロンよりも、ハモンド・オルガンとシンセサイザーが多用されている。

プログレらしさという点では、本作は全ディスコグラフィ中一二を争うだろう。

プロデュースはグループ。

エンジニアにデヴィッド・ロールがクレジットされている。

邦題は「妖精王」。名作です。

「The World Goes On」(6:27)ホルロイド作、ヴォーカルによる美しき正調バラード。

弦楽オーケストラが大きくフィーチュアされ、リーズのギターもオーケストラと堂々渡りあう。

「May Day」(7:57)抑え気味のリーズのヴォーカルが渋くリードしてゆく PINK FLOYD 調の大人のロック。

アコースティック・ギターによるきらきらした伴奏はともかく、珍しいハモンド・オルガン、けたたましい金管風シンセサイザー(GX-1 ですかね)によるオーケストラ・ヒット、たたきつけるような分厚い全体演奏など思いのほかヘヴィな部分も多い。

後半は、意表を突いて聖歌風のコラールが加わり、管弦楽とともに厳かな調子となる。二つのコラールが重なり合う効果がおもしろい。

リーズ作。

「Ra」(7:18)金管シンセサイザーとオルガン、ギターのファンファーレによる勇壮なオープニングがカッコいい、史劇のサントラ風大作。

メイン・パートは PROCOL HARUM ばりの逞しいオルガンがか細いウォルステンホルムのヴォーカルを支える、ブルージーかつ切々たるバラード。

間奏は、混沌としたオルガン、シンセサイザーの海をギターが切り裂いてゆく。

白昼夢のような幻想性はこのグループならでは。

切れのいいリズムにも注目したい。

終盤は、シンセサイザー・オーケストラとオルガンのオスティナートが高まりながら、タイトなリズムとともに突き進むド迫力の演奏である。

単純には割り切れない色調が CAMEL や A.P.P にも通じる、スタイリッシュなブリティッシュ・ロックである。ウォルステンホルム作。

「Rock'n Roll Star」(5:17)幻想的なメロトロン・ストリングスとクランチなギター・リフが虚実の狭間を縫うような絶妙のコンビネーションを見せる AOR 調ウエストコースト・ロック。

聴きどころは、サビの透明感あるハーモニー、ブルージーな解決のメロディ、独特のトーンのギターによるオブリガート/間奏/コード・カッティングなど。

リーズのギターはドン・フェルダーのようです。雰囲気は「One Of These Night」かな。

ホルロイドの作品。

「Polk Street Rag」(5:37)ベースの効いたリフが引っ張るストレートなポップ・ロック。

調子のいいメロディ・ライン、思い切りエフェクトを効かせたギター、要所で入るシンセサイザーなど ELO、CHEAP TRICK らに近づく。

モダンでややチープな音が 70 年代中盤らしい。リフで弾けてもヴォーカルにだけは翳りが感じられる。

リーズの作品

「Believe In Me」(4:21)ホルロイドらしいデリケートなバラードにブライアン・ウィルソン風の大胆な味つけを施した作品。

ギターが唸るサビからの追いかけハーモニー、コーラス、ピアノとギターによるけたたましい演奏、スキャットなどかなり THE BEACH BOYS である。

終盤メロトロン・ストリングスが高まってゆく。

ホルロイドの作品。

「Suicide」(7:56)

ストリングスとピアノ、ギターによるテーマが美しい悠然としたバラード。

弾き語りを管弦楽とハーモニーで彩り奥行きをつけるというこのグループの基本的な作風に則っている。

ヴォーカルとよく呼応する多彩なドラミングもドラマ作りに一役買っている。

歌詞は「Paper Wings」でも用いた「自殺」という主題なのだが。

エンディングの効果音はかなり不気味。

リーズの作品。

(Polydor 2442 144 / 821 930-2)

| John Lees | guitars, vocals |

| Les Holroyd | acoustic guitar, bass, vocals |

| Stuart "Woolly" Wolstenholme | keyboards, vocals |

| Mel Pritchard | drums, percussion |

77 年発表の第九作「Gone To Earth」。

オーケストラ・アレンジに MANDALABAND のデヴィッド・ロールを迎えている。

内容は、あいかわらずのドリーミーで優しげな B.J.H サウンド。

THE EAGLES を思わせるナイーブなポップ・ロック風味にさらに磨きをかけて、まろやかな味わいが増している。

かなりアメリカナイズされてはいるものの、持ち味であるソフトで神秘的な面が管弦楽によって強められており、メローでクリーミーな幻想美の世界が広がっている。

キーボードは全体に控えめだが、オルガンとシンセサイザーを中心に非常に効果的に使われている。

プロデュースはグループとデヴィッド・ロール。

邦題は「静寂の海」。

「Hymm」(5:06)アコースティック・ギターが刻むビートとチャーチ・オルガン、ストリングスの織り成すシンフォニックな作品。

クライマックスヘ向けて、次第に音が厚く積み重ねられてゆく様に息を呑む。

トランペット、ティンパニの響きが高揚感を煽るロック・シンフォニー。

リーズの作品。

「Love Is Like A Violin」(4:03)ギターのアルペジオと透き通るようなストリングス・シンセサイザーやオーボエの響きで彩られるバラード。

切なく美しいメロディの導入部から、リズミカルな中間部を経て、再びオーボエとストリングスの美しい夢の世界へ戻ってゆく。

イントロとエンディングのギターが印象的。

リーズの作品。

「Friend Of Mine」(3:30)歯切れよいギター・リフから始まるアップテンポのカントリー風ポップス。

サビのメロディがウエスト・コースト風であり、コーラスとオルガンの響きも気持ちいい。

ちょっとレトロな感じもある。

ホルロイドの作品。

「Poor Man's Moody Blues」(6:55)アコースティック・ギターのコード・ストロークと緩やかなストリングスが支えるスロー・バラード。

サビのメロディと歌詞が、THE MOODY BLUES の「Nights In White Satin」に酷似するも、タイトルからも明らかなように一流のユーモアということなのでしょう。

ゆったりと歌う間奏のギターが切ない。

センチメンタルなメロディを、管絃が格調高く補い、讃美歌のような厳かなムードと雄大な広がりが感じられる音楽になっている。

リーズの作品。

「Hard Hearted Woman」(4:27)

カントリー風のギターによる軽妙なリフとユーモラスなパーカッションがメランコリックなメイン・テーマと好対比をなす。

サビのコーラスのたおやかな美しさや控え目なオルガンのバックアップもいい。

うねるような曲調を生み出しているのはベース。

アメリカ的な音を熟成して生まれた英国滋味芳しき秀作。

ホルロイドの作品。

「Sea Of Tranquility」(4:03)

前曲からそのままオルガンが柔らかく広がり始め、厳かなムードが高まるとともに、我慢しきれないようにオーケストラの響きがかぶさる。

そしてヴォーカルは打ち震えるようにひそやかに歌い出し、次第に力強く語りかけ始める。

気高く湧き上がるホルン。

メロディアスな哀愁のバラードと迫力あるオーケストラの音響が一つになったシンフォニック作品である。

ヴォーカルが若干弱いが I POOH とセンスは近そうだ。

神秘的な深みを感じさせる悠然としたオーケストラに対し、一歩も譲らないギターのシンプルで力強いメロディもいい。

初期の作品から一貫する作風の一つである。

冒頭のオルガンはかなり感動的。

ウォルステンホルムの作品。タイトルは月の「静かの海」のことでしょう。

「Spirit On The Water」(4:49)

ギターとシンセサイザーが伴奏するミドル・テンポの AOR 調バラード。

ホルロイドの繊細でスウィートなヴォイスが似合う甘めの曲調である。

シンセサイザーの音はいかにも 70 年代中盤的。

サビのメロディ・ラインには、ベタではあるがブリット・ポップ一流の憂鬱さと静かな迫力がある。

ハーモニーのバックのリズミカルでデジタルなギターとシンセサイザーにはすでにニューウェーヴの姿もある。

エコーの効いたギターや美しいヴォーカル・ハーモニーはきわめて THE BEACH BOYS(コーラスやリズムの取り方は、どうしても「Pet Sounds」を思い出してしまう) や THE EAGLES 的。

そしてそこにさらに英国流のデリケートなユーモアや耽美な感覚がある。

ホルロイドの作品。

「Leper's Song」(3:34)

ギターが大活躍するややハードでリズミカルなパワー・ポップ。

ドラムスは数少ない機会を活かすかのように、力いっぱいの打撃技を見せる。

オブリガートで現れるエレポップ風のシンセサイザーの音が非常になつかしい。

リーズが久々にギターを弾き捲くる。

どちらかといえば静かで沈んだ調子が主の本アルバム B 面では異彩を放つ。

リーズの作品。

「Taking Me Higher」(3:07)

ピアノ、チャーチ・オルガンとホルロイドのソフトなヴォーカルが、あたかも夢の BGM のように静かにたゆとう美しいバラード。

鳥がさえずり、エレクトリック・ピアノが静かに和音を刻むイントロから、ストリングス、オルガンの響きに包まれたヴォーカルまで、フィルターを通した映像のように美しくぼやけている。

あたかも乳白の霧におおわれた深い森を歩くように幻想と神秘に満ちている。

なんだかんだでベースが強調されてミックスされていることに気づいてニヤリとさせられる。

ホルロイドの作品。

(Polydor 2442 148 / 800 092-2)

| Les Holroyd | bass, guitars, acoustic guitar, banjo, piano, vocals |

| Mel Pritchard | drums, percussion |

| John Lees | guitars, acoustic guitar, bass, vocals |

| Stuart "Woolly" Wolstenholme | keyboards, guitars, vocals |

78 年発表の作品「XII」。

タイトルについては、どういう数え方をすると十二作目なのかよく分からないため、バンドが約十二年続いたからという方が理由としてしっくりくる。

内容は、優しげでメロディアスという基調にライトでリズミカル調子も交えたポップな 70 年代メインストリーム・ロック。

ウエストコーストっぽいアクセスしやすさも示しつつも、ほのかなブルーズ風味、クラシカルなアレンジやトラッドな音遣い、スペイシーで SF っぽい効果といった「現実の埒外を追い求めるような」ファンタジーとしての肌理の細かい含みがある。

いかにも英国産の音なのだ。

バラードになっても AOR っぽさはほとんどないし、R&B 的な「いきみ」や汗臭さもない。

力強いドラミングも含め、ピュアーで凛としたシンフォニックな響きが基本にある。

したがって、ポップになってもクラシック風のお行儀のよさがある。

70 年代初頭の曲想を堅持したまま、サウンド面とアレンジ面でモダナイズされた結果がこの音なのだろう。

メロディアスで優しげなサウンドのロックという点では共通する CAMEL はジャジーな演奏力を誇示したが、こちらはそれとは対照的にあくまで管弦楽的なアプローチにこだわっているともいえるだろう。

基本的には作風には変化はないといっていい。

一方、サウンド面での進化とともにレス・ホルロイドの作曲とアレンジのセンスはいよいよ冴え渡る。

二曲目はこのグループらしい幻想的な優美さと CARPENTERS のような上品なポップ・タッチがブレンドしたエヴァーグリーン。

四曲目はノーブルなヴォーカルを敢えてクランチなハードロックと組み合わせた ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA ばりの作品。

プロデュースは、グループとマーチン・ローレンス。

デヴィッド・ロールは MANDALABAND で忙しかったらしい。

本作で、ウーリー・ウォルステンホルムが脱退する。

ボーナス・トラック 5 曲付。

「Fantasy: Loving Is Easy」(4:00)リーズの作品。ビート感こそ時代に合わせているが、基本的には 70 年代初頭とほぼ変わらない作風である。サイケなギターも変わらず。

「Berlin」(4:47)哀しくも暖かみあるシンフォニックなバラード。ホルロイドの作品。バンジョーやピアノも彼? 傑作。

「Classics: A Tale Of Two Sixties」(3:34)リーズの作品。これも彼の作風の一つである、スライドギターを使った西海岸、EAGLES 風の作品。歌詞には彼の趣味らしきミュージシャンや作品が次々現れる。

「Turning In Circles」(3:30)ホルロイドの作品。エレクトリックな軽めのポップ・ロック・チューン。MTV に出てもおかしくない。

「Fact: The Closed Shop」(3:46)リーズの作品。感傷的なヴォーカルとバグパイプ風のキーボードの音が耳に残るフォーク・ロック。

メロディアスな歌唱と素朴でリズミカルなタッチの演奏。サビでの「泣き」の広がり、シンセサイザーの間奏、オブリガートなどワサビの効きもいい。

トレード・ユニオン(労組?)をやんわり批判する内容らしい。イギリスだなあ。

「In Search Of England」(4:12)ウォルステンホルムの作品。THE MOODY BLUES を思わせる雄大で厳か、しかし優しげなクラシカル・シンフォニック・チューン。ポリフォニック・シンセサイザーらしき神々しい響きが印象的。

「Sip Of Wine」(4:22)ホルロイドの作品。メロディ・ラインはもちろん、オルガンのバッキング、ギターのオブリガードなど隅々までオールド・ウェーヴらしさ満点のキャッチーなポップ・ロック。「Breathless」辺りの CAMEL と同質の味わい。

「Harbour」(3:42)ウォルステンホルムの作品。リーズの西海岸志向に影響されたような牧歌調の作品。バッキングやスライド含めギターが活躍。名曲。

「Science Fiction: Nova Lepidoptera」(5:45)リーズの作品。ベタな「宇宙人の交信」効果音など、スペイシーなサウンドによるメロディアス・シンフォニック・ロック。力の入ったキーボード・オーケストレーションはウォルステンホルムからの前曲のお礼か。感動巨編。

「Giving It Up」(4:35)ホルロイドの作品。長いフェード・インや深く響くヴォカリーズ含め 10CC 風の電子ファンタジー。中盤からは WINGS な感じも強まってうれしい。要は、優しくメロディアスなフォーク・ロック。

「Fiction: The Streets Of San Francisco」(5:41)リーズの作品。得意のファンタジックな広がりをもちながら、どことなくストイックなイメージの弾き語り。控えめながらブルース・ハープの武骨な響きもよし。

歌詞は、カール・マルデンの出ていたサン・フランシスコが舞台の刑事ドラマからインスパイアされた架空の物語だそうです。

(POLD 5006 / 065 571-2)

| John Lees | guitars, vocals |

| Les Holroyd | acoustic guitar, bass, vocals |

| Mel Pritchard | drums, percussion |

87 年発表の作品「Face To Face」。

デジタル・キーボード・サウンドとリズム表現こそいかにも 80 年代らしく洗練されているが、メロディアスなポップ・チューンにほのかなメランコリーとクールな叙情性を漂わせる作風には微塵の揺らぎもない。

打ち震えるようなヴォーカルと泣き叫ぶギター、そして要所にアクセントを効かせるベースによる音楽表現には、70 年代と同じ逞しさとあふれんばかりのエモーションがある。

同じ叙情派ロックとして、CAMEL にはこういう生き延び方はなかったのかと思ったりする。

(ちなみに「Panic」という、いかにも 80' なシングル向けの作品があるが、遡ること 5 年前に CAMEL は同じような響きの「Manic」というヒット狙い風の作品でズっこけている)

たしかに何曲かは時代に合わせたような作品だが、基本的にはしっとりとメロディアスでシンフォニックな響きのある作風であり、うがって考えるとこの内容は 80 年代の音楽ファンには逆にツラく感じられたかもしれない。(不遇をかこっていたプログレ・ファンは快哉の声を上げたに違いないが)

そしておもしろいことに、さらに時を経た現在、21 世紀の今となっては、当時は安っぽく聴こえた簡素なデジタル・サウンドですら「郷愁」という優位性の生む新たな魅力が付け加わっている。

こうした幾重ものスパイラルをリスナーの胸に描きながら、ここの音はしっかりと未来に向かい、またファンを獲得していくに違いない。

それを普遍性というか、果てしなき迎合というかはリスナーに任されている。

作曲はリーズとホルロイドが半分づつ受け持っている。

プロデュースはグループとグレッグ・ジャックマン。

フランク・リコティやディック・モリシーといったベテラン勢もゲストにクレジットされている。

本作品もそうですが、87 年頃といえば CD と LP が両方発表された時代だったと思います。

(NEW ORDER の「Brotherhood」は LP で買いましたが、「Technique」は CD で買いました)

(POLD 5209 / ECLCD 1051)

| John Lees | guitars, vocals |

| Les Holroyd | acoustic guitar, bass, vocals |

| Mel Pritchard | drums, percussion |

| Stuart "Woolly" Wolstenholme | keyboards, vocals |

| Barclay James Harvest Symphony Orchestra |

2002 年発表の作品「BBC In Concert 1972」。

マーティン・フォード指揮 BARCLAY JAMES HARVEST SYMPHONY ORCHESTRA との共演。

初期のオーケストラ帯同演奏を記録した初の公式ライヴ盤である。

バンド演奏は非常に安定しており、オーケストラとのバランスもいい。

財政苦境に悩みながらも、管弦楽とバンドの融合から新しい芸術が生まれることを信じてアプローチを続けたメンバーと製作スタッフに敬服。

時機としては、第四作「Baby James Harvest」リリースの直後。

楽曲は第四作までの四枚から採られており、「Summer Soldier」を除くと、すべて元々オーケストラ入りのアレンジになっている。

ロンドン・パリス劇場録音。観客は三百人ほどだったそうです。

CD 二枚組で、二つのテイクがそれぞれモノラルとステレオで収録されている。(収録曲は若干曲順に変更はあるが同じ)

(BBC ライヴは通常は国内放送に向けたモノラル録音。海外での放送音源用としてステレオ録音も行ったとのこと)

CD#1 モノラル

MC によるイントロダクション

「Mocking Bird」()第二作より。

「Medicine Man」()第三作より。

「Galadriel」()第二作より。

「Summer Soldier」()第四作より。

「The Poet」()第三作より。

「After The Day」()第三作より。

「Moonwater」()第四作より。ウォルステンホルム作曲の管弦楽作品。メル・プリチャードは演奏に参加していない様子。

「Dark Now My Sky」()第一作より。

CD#2 ステレオ

MC によるイントロダクション

「Mocking Bird」()第二作より。

「Medicine Man」()第三作より。

「Moonwater」()第四作より。

「Summer Soldier」()第四作より。

「The Poet」()第三作より。

「After The Day」()第三作より。

「Galadriel」()第二作より。

「Dark Now My Sky」()第一作より。

(072435 38980 2 1)

| John Lees | acoustic & electric guitar, lead vocals |

| Skip Allen(Skip Alan) | drums, percussion (THE PRETTY THINGS) |

| Wally Waller | bass, electric 12 string, vocals, percussion, keyboards (THE PRETTY THINGS) |

| Gordon Edwards | piano |

| Rod Argent | organ (ARGENT) |

| Eric Stewart | acoustic guitars (10CC) |

| Kev Godley | ashtray, beer bottle, fire extinguisher ?? (10CC) |

| Rex Morrison | tenor sax |

| Graham Preskett | electric piano, violin, string arrangement |

77 年発表のジョン・リーズのソロ・アルバム「A Major Fancy」。

72 年に録音されるも、レーベル移籍に伴うゴタゴタで 77 年まで発表がずれた悲運の作品。

B.J.H サウンドの要でもある甘くメランコリーを湛えたヴォーカルと独特の音色のギターはそのままに、ゲストを迎えた密度の高いインストゥルメンタル、そして爽やかなウエスト・コースト風のポップ感覚が冴える。

特に、キーボードが大きくフィーチュアされた、B.J.H とは異なるハードなロックを聴くことができる。

派手ではないが多彩な曲想が盛り込まれた佳作である。

B.J.H でも有名な「Child Of The Universe」は、重厚なヴァイオリンとストリングスが優美なメロディ・ラインを巧みに惹き立てる別アレンジ版。

そしてオリジナル・アルバムに加え、74 年発表のシングルも収録、内容は「やはり」と納得の THE EAGLES のカヴァーである。

ここのジャケット写真は再発 CD のもの。

「Untitled No.1 - heritage」(7:55)ジャジーなインストゥルメンタルをフィーチュアした躍動感ある作品。

エドワーズのピアノ、リーズのギター、アージェントのオルガンがフィーチュアされる。

スキップ・アレンのドラムスも力強くカッコいい。

傑作。不良っぽい B.J.H。

「Child of The Universe」(6:17)B.J.H の名曲。

プレスケットのヴァイオリン、ストリングス、ピアノをフィーチュアした繊細なアレンジ。

幻想的なコラールも加わる。

ストリングス・アレンジは名曲「Eleanor Rigby」に通じるトラジックな響きのある 60 年代テイストである。

全体に神秘的で、やや不気味な感じもあり。

「Kes(A Major Fancy)」(2:33)アコースティック・ギターのストローク、エレクトリック 12 弦ギターによるアルペジオの伴奏で、ファズ・スライドギターがシンプルなテーマを奏でる小品。

シンセサイザー風のスライドギターが特徴的。

B.J.H らしさもある。 前曲のエピローグ風の扱いか。

「Untitled No.2」(3:52)パーカッションの効いたラテン風 R&B。

秘密めかした、抑えた表情のヴォーカルが新鮮だ。

歪んだエレクトリック・ピアノがヴォーカルにしっかりと応じて曲をリードする。

ベースの動きも巧みであり、主役はリズム・セクションか。

「Sweet Faced Jane」(5:05)ためらいのない、明朗なる米国西海岸風フォーク・ロック。

カントリー・フレイヴァーあるヴォーカル、リズミカルなピアノ、カントリー・フィドル風のヴァイオリン、そしてあまやかなハーモニー。

テナー・サックスもソロを取る。どこまでもメリケンな音である。

「Witburg Night」(5:48)マジカルなムードのフォーク・バラード。

エレクトリック・ピアノやヴァイヴなど打楽器のピッチの揺らぎや残響が不思議な雰囲気を強める。

ヴォーカルはメロディアスに歌うが、表情を抑えていて、時折空ろなまなざしになる。

リーズのサイケデリックなギターは後半から現れ、最後にチューブラーベルの鳴り響く中でブルージーなソロを奏でる。

「Long Ships」(5:21)クールなブルーズ・ロック。

ギターのエコーやスキャットなど、冷ややかなタッチのサウンドで、シンプルで饒舌なリード・ヴォーカルを守り立てる。

後半はしなやかなギターのリードで疾走。

エピローグは、ギターの音を加工してキーボード風の効果をもたせているようだ。

傑作。

「Untitled No.3」(5:03)西海岸ロックの爽やかさに英国の翳りで味付けしたフォーク・ソング。

開放的になり切れないメランコリックなヴォーカルと華やぐピアノのオブリガート。

ここでもキーボード風のスライド・ギターが使われている。

エンディングの暖かみあるヴァイオリン・ソロがいい。

イントロは完全に THE EAGLES。

「Please Be With Me」(2:49)キーが低過ぎてヴォーカルが辛そうなスワンプ風ポップ・チューン。

コーラス、オルガン、ギターともに軽やか、しかし THE BAND 風の土臭さあり。

エリック・クラプトンも「461 Ocean Boulevard」でカヴァー。

「Best Of My Love」(3:40)シングル曲。

THE EAGLES の名曲。

スライド・ギター、多重録音によるリーズの一人コーラスを用いたオリジナルに忠実なカヴァーである。

自分の曲のようにうまい。

「You Can't Get It」(3:57)シングル曲。ツイン・ギターのアップ・テンポな作品。

ブルージーなヴォーカルをエレクトリック・ピアノ、ギターが彩りモダーン・ポップ風。

ドラムスの表情が実に多彩。

(SHSM 2018 / EAGCD107)